新加坡衛生部長王乙康8月29日在社交平台發文,全民疫苗接種計劃取得顯著進展,全國疫苗接種率達到80%,達成新的抗疫里程碑,為進一步放寬疫苗限制措施鋪路。在人口密度和開放程度都頗高的新加坡,如何在疫苗大戰中一騎絕塵,成為領頭羊?

作為外向型經濟體,新加坡高度依賴國際舞台,自從世界各地開始推廣疫苗接種,新加坡一直積極響應。

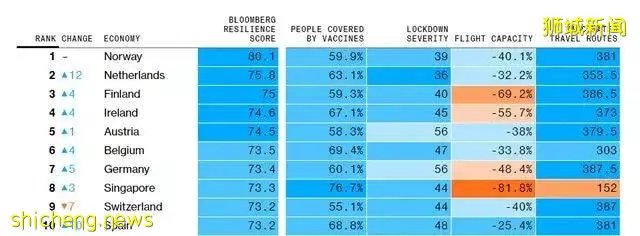

彭博社8月26日發布的最新全球抗疫排行榜(The Covid Resilience Ranking)顯示,新加坡當時是前十名中唯一的亞洲國家/地區,有77% 人口接種了疫苗,並陸續解除區域管制,正式與病毒「共存」。三天後,新加坡宣布接種比率達到八成,成為全球接種率最高的國家,預計將於9月完成全民接種目標。

新加坡去年4月封城(Circuit Breaker)後,以最快速度成立疫苗評估專家小組(Therapeutics and Vaccines Expert Panel),決定先為70歲以上的年長者開放接種,再年底再擴大至其他年齡層。而為了達至最大程度的全民免疫,一方面購入多款疫苗以供選擇——群眾可以免費接種輝瑞復必泰和莫德納疫苗,也可自費接種獲世衛批准的阿斯利康、強生、中國科興和國藥集團等任何一種疫苗,另方面更把接種計劃擴大至新加坡公民及永久居民外以外持有長期准證的外籍人士,容許他們無需預約就可接種。

策略一:「因人制宜」破除「疫苗猶豫」

在全球疫苗接種初期,各地普遍出現不同程度抗拒,新加坡也不例外,人們冷待的主因不外乎擔心新冠疫苗的保護率不足和副作用太強。幸而,新加坡當局迅速就此展開研究,深入探究應該怎樣為民解憂,並且推出「因人制宜」的接種計劃。

例如,新加坡管理大學研究發現,猶豫或不願意接種疫苗的民眾,比已接種的人更不信任政府發布的「官方」消息,而他們最信任的信息來源是家庭成員,亦更傾向於聽取身邊人的意見,畢竟,相比於晦澀難懂的疫苗起效過程,街坊鄰居對疫苗的談論更容易消化與接受。

當局為糾正誤解,減少打針恐懼,先是舉辦不少線上線下專家講座,詳細解釋mRNA疫苗的運作原理,再聯同「關愛樂齡辦事處(Silver Generation Office)」的志願者進行家訪推廣疫苗,並且幫助他們解答疑難。又如,當了解不少長者基於行動不便而放棄接種,當局迅即推出「疫苗上門」服務,讓志願醫護人員到特殊人群家中打針。

策略二:「接種者有別」措施引導群眾

面對困難重重的疫情,理政者更需深切體恤民情,始終以公眾利益作為決策依據,才能有條不紊的推進公共服務。新加坡政府「盡責」得多,在積極透過科學理據解釋疫苗成效的同時,亦推出「接種者有別」措施,例如要求未完成接種人士提供有效核酸檢測陰性證明才能進入食肆就餐,令疫苗接種成為「正常生活」的通行證。

儘管有關措施曾經引發「歧視」爭議,但當地傳染病專家梁浩楠直言所謂「歧視」的目的「就是要逼還沒決定打疫苗的人趕緊去接種疫苗」,而當地抗疫官員亦指之所以有差別對待就是為了保護還沒接種的人。經過當局的動之以情、說之以理、軟硬兼施,當地居民沉澱和消化過後,大多願意共同接種、一起抗疫。

策略三:提供健康評估、做好心理建設

目前的確沒有任何一種疫苗能夠保證不會產生不良反應,所以民眾的擔心絕對可以理解,但如果政府能夠在民眾接種之前為他們提供足夠的醫學評估、做好一定心理建設,並在接種之後採取系列保障措施,相信將會有助提高疫苗接種的積極性。

新加坡政府正是如此。除了安排醫生進駐接種中心為接種人士進行風險評估之外,亦會適時公開疫苗安全報告及時更新打針風險數據,當中詳列不良反應個案的出現過程和治療進展,令民眾充分掌握涉及疫苗安全的資訊。另外,當局年初推出「疫苗致傷經濟援助計劃(Vaccine Injury Financial Assistance Programme)」,承諾為打針後出現嚴重副作用人士提供最高1萬新元資助,並為死亡者提供22.5萬新元的賠償。

截至8月中旬,新加坡政府已為144人支付78.2萬新元賠償金,當中只有1名16歲青年獲得全額賠償——他據報在接種輝瑞疫苗後一周到健身室舉重,期間因為心臟驟停死亡,事後當局呼籲群眾接種疫苗一周內儘量避免劇烈運動。

接種疫苗不僅能保護接種者,同時也在保護那些未接種疫苗的人,他們可能是年紀太小的幼童,也可能是要長期服藥的年邁老者……但如果無法實現一定比例的群體免疫,他們必然面對一定程度的感染風險,嚴重者可能導致疫情不斷變種重來。例如世界「反疫苗運動」代表之一、英國學者安德魯韋克菲爾德(Andrew Wakefield)於1998年發表一篇直指「疫苗導致自閉症」的造假論文後,導致大批民眾抵制接種MMR疫苗(麻疹、風疹和腮腺炎三聯疫苗),結果麻疹感染率急升,不少人甚至因而死亡。

英國緊急情況科學諮詢組(UK Scientific Advisory Group for Emergencies)的分析指出,人們一般基於對疫苗提供者的信心、自身的疫苗需求程度、以及獲得疫苗的便利性等三種因素造成「疫苗猶豫」。綜觀新加坡的疫苗接種策略,正是從這三方面入手消除群眾疑慮,例如全面提升疫苗科學認知、「製造」接種疫苗才能外出就餐的需要。