向立國一代致敬活動於2019年2月2日在濱海灣花園舉行,衛生部兼環境及水源部高級政務部長許連碹博士(左起)、衛生部長顏金勇、財政部長王瑞傑、李顯龍總理和夫人何晶、通訊及新聞部長易華仁,以及通訊及新聞部兼文化、社區及青年部高級政務部長沈穎一起舉杯向立國一代致敬。(聯合早報)

因為政府啟用了「建國一代」一詞,緊接著又來一個「立國一代」,於是網絡上持續出現各種搞笑版的「一代」新詞,有些純屬遊戲,有些帶著濃濃的諷刺味道,酸氣十足。

無論如何,這項為了幫助老人家分擔醫療費用,讓「老有所養」、「老有所醫」的理想境界在本國落實的德政指數,不能因為搞笑而打折扣,雖然因為醫療體系的複雜,至今為止並不是每一個老人家都能切實享受到醫藥開支的實惠,離開事實上的理想境界還不算近,但是有開始總是好的,相信政府未來還是會繼續推出因應不同世代的需要的配套,讓「能死不能病」這五個字從此成為歷史名詞,醫療開支不再是國民的噩夢。

為了鼓勵政府高官積極做事,良心做官,我們不妨借紅螞蟻的平台,提出嚴肅的名詞建議,希望大家可以幫忙貢獻意見,看「建國」「立國」之後,未來還能有什麼名稱。

「立國一代」的嘉惠對象是1950到1959年出生,並在1996年之前獲得公民權的國人。那麼我們是否可以預期,對於1960年和以後出生的國人,如果每十年來一個配套,可能還需要幾個名詞。

「立國一代」是我們身邊的uncle,auntie們。(新聞及通訊部)

本人建議「立國」之後,1960到1969年出生,叫做「興國一代」,理由:這是真正開國、建軍、平地起高樓、經濟發展的年代,全民有志一同興業振國。

借著1970到1979年出生的人,叫「旺國一代」。這時期經濟起飛,跨國公司和中小企業都很發達,跟亞洲四小龍一樣,很多建設逐漸成型,一片興旺。

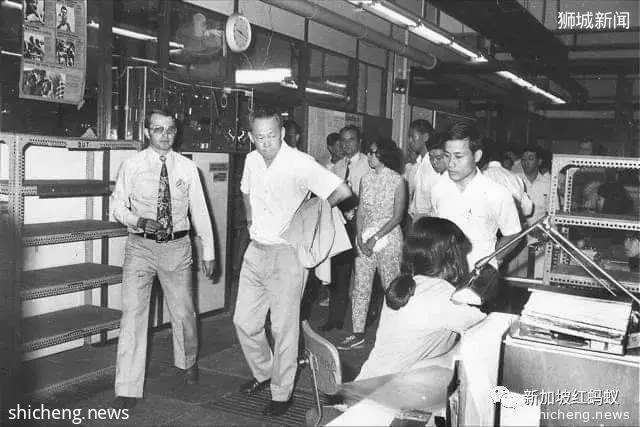

已故建國總理李光耀在1974念參觀設在菜市(Chai Chee)的德國祿萊(Rollei)相機工廠。上世紀70年代,新加坡大力推動工業化,經濟開始起飛。(取自面簿,由Horst Beckhaus提供)

然後是1980到1989年出生的人,應該叫「跨國一代」。這時期的新加坡經濟與國際掛鉤越來越普遍,很多人在工作、求學甚至婚姻等方面都國際化,出國工作、生活、旅遊成為親朋好友間經常會聽到的故事,甚至很多人自己就經歷過那個時代,此外,因為各種原因而來到新加坡落戶的外國人,這時期也很多,所以那真是一個跨國的時代。

(宋佳穎製圖)

好啦,本人貢獻到此為止,拋磚引玉,請大家同意不同意都表示一下,湊湊熱鬧。

當然,1990年之後,新加坡開啟吳作棟時代,1997年迎來亞洲金融風暴,歷史教訓非常慘痛。這個時期,很多國人在事業、家庭方面遭遇重創,甚至一沉到底。

不過在那時期出生的國人,很快進入新世紀,科技浪潮席捲,生活、思想行為完全不一樣,該如何命名那一個時代,他們肯定很多想法。只是,如果嚴肅看待每一代,我們當然不希望看到各種搞笑版的名詞變成一代人的現實,例如跨國一代變成「垮國一代」,OK?!