上個月底才結束訪華行程的新加坡「第一網紅」李顯龍總理,除了讓中新兩國水乳更交融、經貿合作密切、還在社交媒體上開了「北京個人攝影展」,不經意間,他還給大家留下了一個值得玩味的談資—-「不知道雙方會談,李顯龍總理是講中文,還是講英文配翻譯?」

大家都知道,到了新加坡,如果不懂英語你可能連海灣舫都不知道怎麼去。

(這是一個隻說中文很難找到的地方,一些本地人會把它的中文名字跟港灣、濱海灣等站搞混)

因為英文是新加坡的「官方語言」,說英文也是一種對當地人的尊重,這樣才能更好融入本地嘛。這些都沒問題,但是……一口普通話溜到飛起的李顯龍去了中國人的地盤,應該說中國話?還是英文?

先看看李顯龍的中國話有多溜?早在2005年訪華時,他就用中文向700多位學員演講,而且還用上了「鋪天蓋地」這樣的成語。

(「鋪天蓋地」的繁體字看了真費勁)

既然他能向黨員做中文演講,那很多網友自然覺得他和中國領導人會談是用中文擺龍門陣。

綜合網上的熱議,大家認為李顯龍應該要在中國講中文的原因主要有三:

1:到了中國,本來就會說中文的人,就應該說中文。否則不太禮貌。

2:你是華裔,說中文很自然,也是認祖歸宗,更和中國人民拉近了距離。

3:中國強大了,你就該說中文,不會說也該學。

當然,這都是網友猜測。一般而言,領導人到了國外,正式場合是說自己的行政語言(新加坡的情況就是英語),非正式場合可以用對方熟悉的語言。

(李顯龍在FB曬出在北京酒店裡和偶遇的新加坡人合影,這就是「非正式場合「)

之所以這麼做,和什麼「國家主權宣示」都沒關係,理由就是三個字——「不犯錯」。

正式場合是會形成文字記錄的場合,例如會議,都是非常重要的,為了避免出錯,必須用行政語言,也就是英語,因為那是領導人最熟悉的語言;相對的,其他的場合都是非正式場合,例如吃飯聊天、參觀等,就可以用華語。

至於記者會,肯定屬於正式場合,但比較靈活,不一定非用英文不可。如果是李顯龍的主秀,很可能是主要用英文,但問答環節用華文,又或者記者用中文提問,他用英文回答。

眾所周知,新加坡的官方語言有四個:馬來語、淡米爾語、英語和華語。其中,英語既是官方語言也是行政語言,這是方便統一並且在表述上不容易出錯。

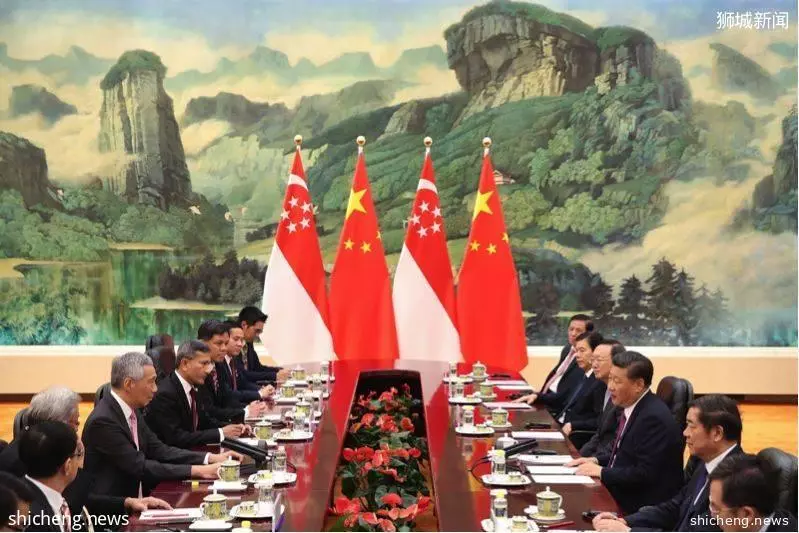

(這是需要「行政語言」的場合)

所以,這些是外交禮節?還是規定?其實都不是,這是外交人員的常識,或者是說「功能需要」,從國家領導人、高級官員到外交工作人員都必須這麼幹。

想想看也是,到人家國家作客,你最低限度真的不是什麼宣示主權,而是「不要犯錯」,只是很多網友都不清楚,所以就想多了……

至於李顯龍在新加坡國內的「正式場合」發言,就更靈活了,完全看談話對象,別說四個官方語言都能使,連漢語中的方言都可以出籠。

每年的群眾大會,他都是一口氣說馬來語、華語和英語三種語言的。

看到這邊你也許會問了:那如果記者用中文向總理提問,是不是不夠尊重新加坡呢?

你多慮了,其實完全沒問題。即使是記者,也還是那個原則——自己的表現不要出錯即可,沒必要一定得用對方的語言。

當然,這是新加坡領導人的情況,那麼,別的國家的情況呢?讓我們來看看俄國總統普京怎麼應付這種事的。

俄羅斯的行政語言肯定是俄語,那你猜猜俄羅斯總統普京對外參加正式場合用什麼語言?

2017年7月,在剛剛結束的G20峰會上,普京與美國總統特朗普在德國漢堡首次會面。兩人在一個非正式場合見面時握手寒暄,身邊似乎都沒帶翻譯。外界不禁好奇:他們交談時用的是什麼語言?

俄羅斯總統發言人德米特裡·佩斯科夫告訴我們正解:兩人都是用英文,因為這是非正式場合。

別看戰鬥英雄普京只會來武的,文也是特別有天份,英文也是槓槓的,在非正式的場合,其實普京更喜歡用英語放飛自我。但身為俄羅斯大BOSS的他在正式場合,還是得乖乖講俄語。而且雙方都會帶翻譯。

原來普京也是怕講英文出錯啊。

這樣你get到了嗎?回到題目:李顯龍訪華,和中國領導人說的到底是什麼語言?

答案是:正式場合用英文,非正式場合啥言都可以。(他去廈門逛街,飆一兩句「胡建話」也是有可能的)

(攝影大師李顯龍下一步是開廈門攝影展)

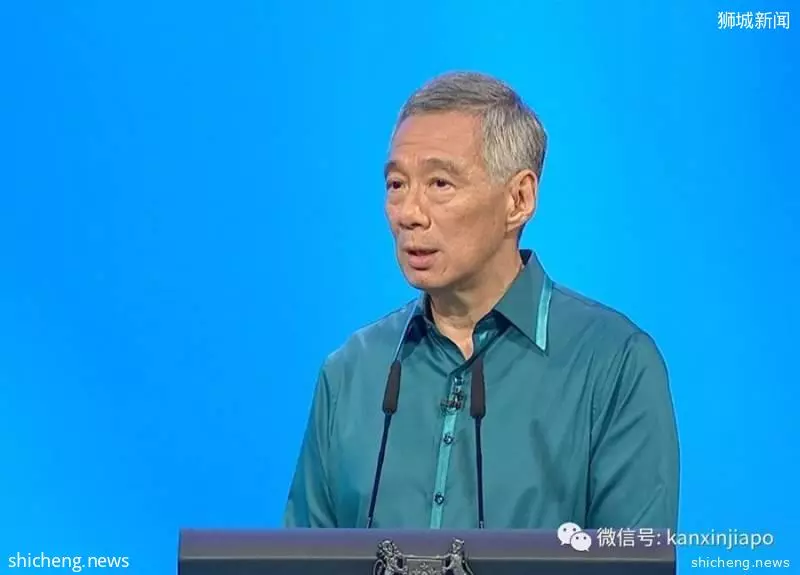

來來來感受一下,李顯龍總理的演講現場!

那麼,問題來了:

2017年五月,世界級的中國棋手柯潔在記者會中,被一個「央視外語頻道」的中國記者提問,他「流利而快速的英語」讓人誤會他是外國人,於是柯潔反詰:

「如果你是中國人的話,就應該用中文向我提問。」

(柯潔最後很狠狠地將了對方一軍)

你怎麼看呢?是記者的錯?還是柯潔太敏感?不妨把你的答案留在下方評論區哦。