「新加坡沿岸會不會有一天也出現大批難民潮,因為海平面上升而涌到這裡來?」新加坡前總理李光耀在面對記者提出的這個問題時,給出的回答是:「是我們會涌到別人的岸上。海平面只要上升一兩米,你就會發現我們要失去多少土地。武吉知馬山其實也不算太高。」正如李光耀先生所說,氣候變暖所帶來的海平面上升是新加坡面臨的不小的危機。本文將從此危機形成的原因,以及新加坡如何應對此危機,來進行分析。

海平面上升會成為新加坡的危機

第一、新加坡的國情。新加坡是處於地球赤道位置的一個彈丸島國,國土面積728.3平方公里,長住人口569萬,人口密度為每平方公里7813人,是全球人口密度第二高的國家,僅排摩納哥之後。新加坡有30%左右的國土是處于海平面5米以下。對於一個完全沒有內陸的、超高人口密度的低海拔彈丸島國,任何因氣候問題而帶來的海平面的上升對於國家來說都是直接和緊迫的威協。研究顯示,海平面每上升一米,就可能迫使全球1.45億人口遷徙。

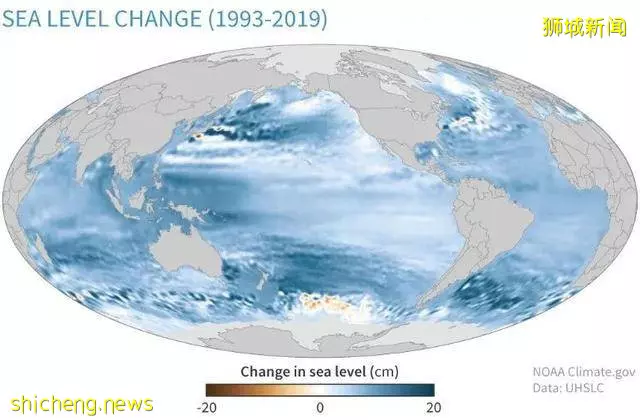

新加坡處於熱帶地區, 研究預計熱帶地區將遭遇最多高過全球平均水平30%的海平面上升。跟世界絕大多數區域的一樣(圖一),新加坡國土附近的海域是在上升的,從近15年的數據來看,其海平面年平均上升3毫米。新加坡氣候專家班雅明·霍頓教授(Benjamin Horton)說:「新加坡是四面環海的低洼島嶼,一旦海面上升,島國近三分之一的地區可能被水淹,若島國被淹沒,人們將無法逃往高處。」

圖一:地球各區域海平面變化情況(1993年至2019年)

地球海平面上升的原因,最主要是來源是氣候變暖。一方面氣候變暖加快了冰川融化,融化的水增加了海水量。另一方面氣候變暖使海水在熱脹冷縮的物理反應下體積增大。還有一個次要的原因是,陸地上的水,如地下水、湖泊、河流等,也會被轉移成海水,這裡面最為重要的例子是人們對於地下水的抽取與使用。而對於新加坡來說,1980年以來,氣溫每十年平均上升0.2-0.3℃。最近的2010年-2019年這十年,是歷年來最熱的十年,年平均氣溫達到27.95℃,降雨量和降雨頻率也相應有所增加。

第二、國際的氣候變化情況。溫室效應是一個全球性的問題,所以新加坡所面臨的這個危機的解決最終是靠全人類的集體行動。那麼,豈今為止人類在這個問題上做得如何呢?科學界近來一直在呼籲人類對於全球變暖問題的緊急行動。據世界氣象組織(WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION)公布的信息:全球溫室氣體排放量和平均氣溫在2020年都有所增高,使這一年成為歷來最熱的年份之一,氣溫的升高直接帶來了頻繁的極端氣候現象,聯合國環境署預測,如果人們不為此採取行動的話,全球的氣溫會在本世紀內上升至少3℃。而《巴黎協定》所制定的目標是1.5℃和2℃。

新加坡為解決危機所採用的措施

不管是從內部的國情還是外部的全球變暖的國際形勢, 新加坡都面臨著因為海平面上升所帶來的巨大的生存危機。那麼新加坡採取了什麼樣的方式方法來面對這一危機呢?

第一、把對海平面上升的適應性措施的重要性放在首位。就如李光耀所說:「無論世界怎麼樣,新加坡都得去接受它,因為它實在小得無法改變世界。」這個理念也體現在了應對全球變暖的問題上。因此,最為重要的措施,就是在最壞的情況發生時,新加坡能擁有足夠的適應能力。

2020年3月31日,新加坡向聯合國氣候變化框架公約提交了國家自主貢獻(NATIONAL DETERMINED CONTRIBUTION ,NDC),其中在「新加坡適應工作的相關資料」里提及,海平面上升對新加坡構成生存挑戰,對新加坡的未來構成威脅。新加坡已採取措施保護其基礎設施和生活環境免受海平面上升的影響。自2011年以來,新填海造地項目的最低平台高度已提高到比海平面高4米。新的關鍵基礎設施,如大士港和樟宜機場5號航站樓,將平台高度升得更高,至少高出海平面5 米。新加坡也在70% 以上的沿海地區安排了海岸保護措施以管理海岸被侵蝕的風險。

新加坡還制定了一項全國性的全島計劃,以保護自己免受海平面上升的影響。新加坡也在積極探索沿海保護措施的創新方法,其中包括了綜合的傳統工程解決方案,如海牆、潮閘和泵站,以及基於自然的解決方案。這些海岸保護的措施不僅有助於克服海平面上升的挑戰,而且提供更多的機會為新加坡人帶來更多的新的綠色和藍色社區空間。據估計,對於這些綜合性海岸保護措施,100年的保護工作將耗資1000億新元。有鑒於此,新加坡政府設立了一個海岸和洪水保護基金,初始資金為50億新元,用於支持大量資本支出。這些都是以財政可持續的方式建立新加坡抵禦氣候變化的能力,以保護其未來所需。

第二、以身作責,採取有效的減排措施。在上文提到的新加坡向聯合國氣候變化框架公約提交的NDC文件及長期低排放發展戰略(LEDS)文件中,NDC規定了絕對排放目標,即在2030年左右達到65MtCO2e(65百萬噸二氧化碳排放量)的峰值排放量,而 LEDS 則在 NDC 基礎上希望到2050年將排放量從峰值減半至33MtCO2e,以儘快在本世紀下半葉實現凈零排放。為了實現這些目標,新加坡採取了一系的政策和措施,以下便是其中最為重要的措施:

(1)加強基礎性研究。新加坡意識到必須以穩健的氣候科學和最新的氣候變化為基礎,採取行動應對氣候變化的影響。但新加坡在東南亞的位置,導致該地區缺乏氣候觀測數據,因此對當地的氣候建模工作在預測方面提出了挑戰。

新加坡氣候研究中心(CENTRE FOR CLIMATE RESEARCH SINGAPORE, CCRS)於2013年在新加坡成立,是該地區為數不多的專注於研究熱帶天氣和氣候的中心之一。近年來CCRS 規模逐漸擴大,其中的一個新的分支機構將推動新加坡制定和實施國家氣候科學研究總體規劃,並在新加坡構建一個充滿活力的氣候科研藍圖。CCRS 還開展了一項國家海平面研究計劃,以制定更可靠的海平面上升預測方法,並尋求加強對長期海平面上升及其變異性、區域模式和極端天氣事件的了解。鑒於氣候科學在不斷發展,CCRS 將繼續監測變化,完善現有措施並在必要時實施新的措施。

CCRS還將與區域同行合作,進一步研究氣候變化如何影響該地區。此外,新加坡氣象局和CCRS 將與世界氣象組織(WMO)亞洲和西南太平洋區域辦事處展開密切合作,在新加坡實施亞洲和西南太平洋的WMO計劃和發展倡議。

(2)新加坡在經濟和生活中的減排措施。作為一個資源有限的小國,新加坡幾乎所有能源都需要進口,而且對可再生能源的選擇極其有限——商用風力渦輪機以大約在4.5m/s以上的風速運行,但新加坡的平均風速僅為2m/s左右;新加坡相對狹窄的潮差和平靜的海面限制了商業潮汐發電的機會,大部分海域還用於港口、錨地和航道,這限制了海洋能技術的應用;水力發電無法利用,因為新加坡沒有全年水流湍急的河流系統;新加坡沒有地熱能源;新加坡土地的稀缺,高人口密度限制了可持續增長的太陽能和生物質能的潛力,它還限制了新加坡核電安全部署的可能。

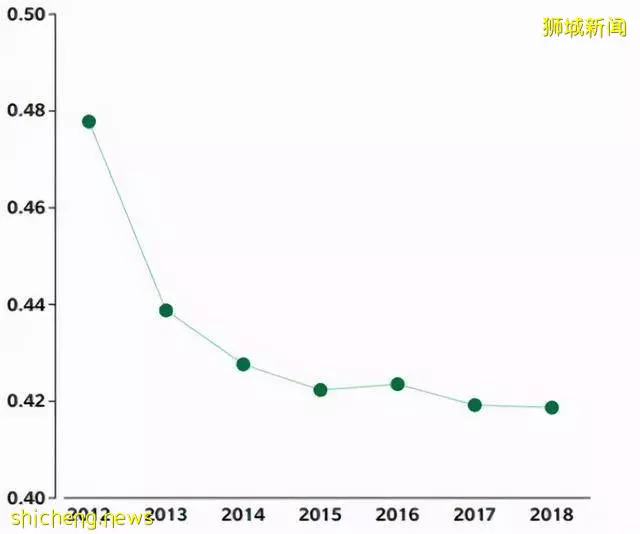

在能源的替代和優化方面,新加坡採用的是用液化天然氣取代煤炭和石油的辦法。自 2000 年以來,新加坡已將用於發電的天然氣比例從19%增加到今天超過95%。在所有化石燃料中,天然氣每單位電力產生的碳排放量最少,這使新加坡減少了釋放到大氣中的碳量(表一)。新加坡的燃料組合使其碳密集程度遠低於其他許多仍然使用煤炭作為發電重要組成部分的國家。

圖二:新加坡歷年平均單位產電碳排放量(kg CO2/kWh)

來源: 能源市場管理局(Energy Market Authority)

新加坡的電力主要是通過燃燒從馬來西亞和印度尼西亞輸送的天然氣產生的。隨著裕廊島液化天然氣(Liquefied Natural Gas, LNG)四個接收站的陸續建立,新加坡實現了天然氣供應的多元化。截至2020年9月,裕廊島液化天然氣設施的吞吐量從每年600萬噸增至1100萬噸。這不僅增強了能源安全,而且還使新加坡成為液化天然氣相關企業的中心,並有望成在未來為亞太LNG交易中心。

在交通方面,新加坡計劃通過改用清潔能源汽車來進一步減少排放。內燃機汽車將在2040年被淘汰。從2030年開始,所有新註冊的車輛須為清潔能源車型。為了支持電動汽車的增長,政府計劃到2030年在公共停車場和私人停車場部署60,000個充電點。

在垃圾處理和廢物利用方面,新加坡的整體廢物管理策略旨在通過3R: REDUCED(減少)、 REUSED(再利用)和RECYLED(回收), 以及在「廢物轉化為能源工廠(WAST TO ENERGY)」中焚燒剩餘廢物來減少廢物排放。焚燒比填埋更可取,因為直接掩埋廢物會產生溫室氣體甲烷。政府的目標是通過研究減少排放的不同方法,到2030年將目前的回收率從59%提高至70%。這包括回收更多塑料廢物而不是焚燒的政策。

在稅收方面,新加坡也實施了碳稅,從2019年1月起,向所有年排放量超過25ktCO2的企業徵收碳稅,稅率為S$5/tCO2, 這項碳稅的實施覆蓋到了全新加坡80%的碳排放。

在危機中尋找發展機會

在積極應對危機的過程中,新加坡意識到了危機所帶來的新的發展機會。氣候變化和快速城市化正在推動各國部署更清潔、更可持續的能源解決方案。雖然氣候變化顯然構成了重大的全球挑戰,但它也為創業、研發和創造性解決問題提供了強有力的激勵。新加坡想要把握住危機中的很多機會發展成為為世界提供綠色解決方案的綠色增長中心。這一方面能讓自己在新的綠色產業中占據高位;另一方面,也能提升自己在這方面的國際影響力,因為如上所述,新加坡所面臨的海平面上升的危機是需要全球範圍內所有人類的共同努力的。

新加坡已將清潔能源產業確定為戰略增長領域,並設計了全面發展該產業的藍圖。在清潔技術(cleantech)領域,新加坡在高價值製造、生物燃料、研發和地區總部建立方面獲得了多項關鍵投資。例如,REC(Renewable Energy Corporation)在新加坡建立了世界上最大的太陽能光伏製造綜合體之一,該公司在其第一階段的擴張中投資了約25億新元,並將生產800兆瓦(MW)的太陽能光伏組件。中國企業英利綠色能源是全球最大的垂直一體化光伏製造商之一,也在新加坡設立區域總部和研發中心,以支持其向全球市場的擴張。在生物燃料領域,耐斯特石油公司於2010年投資5.5億歐元(9.4 億新元),在新加坡建立了世界上最大的可再生生物燃料廠,產能為80萬噸。2018年底,耐斯特石油投入14億歐元擴建此新加坡廠,這將使耐斯特石油公司的可再生能源產能每年增加130萬噸。

另一方面,新加坡政府也積極在全球範圍投資相應領域領先科技。例如,2020年5月26日,由淡馬錫控股領投,對美國新能源初創公司(COMMONWEALTH FUSION SYSTEMS)進行A2輪8400萬美元投資。這間公司致力於聚變能源的商業化,通過設計和製造聚變設備,向世界提供無限的清潔聚變能源,來應對氣候變化。公司計劃利用這次融資繼續開發聚變技術,並在未來為客戶提供聚變發電廠、聚變工程和高溫超導磁體等技術和服務。

2021年2月2日,由淡馬錫控股領投,對加拿大碳捕獲技術公司SVANTE進行了7500萬美元的D輪股權投資,這是全球點源碳捕獲領域迄今最大規模的私有融資。SVANTE擁有的突破性固體吸附技術為碳排放密集型行業提供了具有商業可行業的解決方案。該技術從現有基礎設施中捕獲大量二氧化碳,並將其安全儲存,或在閉環中用於其他工業用途。這些資金將被用於支持SVANTE在未來三年內的系列舉措,包括推動商用碳捕獲設施以應對由水泥製造、藍氫生產、天然氣鍋爐燃燒等難以減排的工作活動造成的碳排放。

另外,現階段由新加坡政府引導的,在低碳技術方面積極研究和開發的前沿科技領域有:水上浮動太陽光板應用、氫氣進口和下游應用研究和碳捕集、利用和封存技術研究和應用等等。

如上所述,海平面上升是新加坡必須面對的國家危機。新加坡總體來說,把此危機看作是長期的挑戰,但也是機遇。他們運用長期的政策和規划進行積極地應對,希望通過良好的制度、資本投入和技術研發應用,將危機轉化為機遇,未來會怎麼樣呢?我們拭目以待。

作者謝娜