這篇文章寫在新加坡新冠抗疫初期,在「新加坡眼」上發表近三年了。現在翻出來重新讀讀,林林總總,竟像是昨天剛寫的,別有一番領悟和感慨。重新整理如下,以饗讀者。

幾年在前線救火救災

讓我懂了這些道理

作者:許振義

(「新加坡眼「2020年2月16日原載)

這兩三周觀察新加坡和外國疫情和抗疫措施,不禁想起當年在消防隊的經歷。

1994年,大學畢業之後不久,我進了新加坡民防部隊,成了尉官學員。

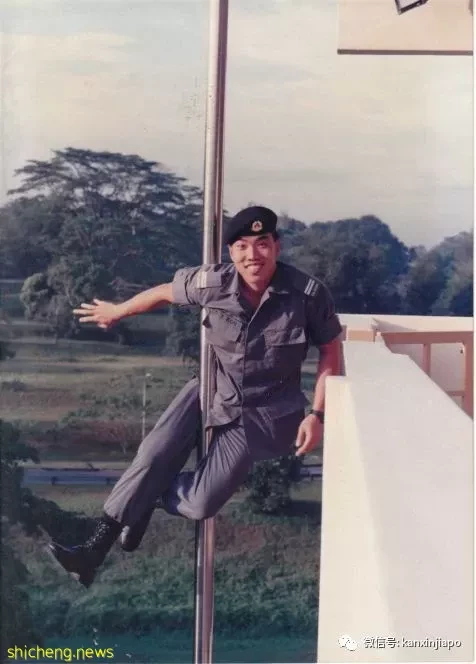

1994年,在新加坡民防學校學消防滑杆。

從尉官課程畢業之後,我在民防部隊任職了四五年時間,歷任前線消防隊的小隊長、中隊長(新馬稱為「XX消防局局長「)、新聞主任兼發言人。

這四五年的時間裡,我學到了很多東西。在前線救火救災的時候,看在眼裡的災情,浮現在腦里的甲方案乙方案,分秒必爭,決策就在幾秒鐘內,腎上腺素飆升,異常興奮,不知疲憊。

1996年,以前線指揮的身份參加某消防演習,背景是區級指揮所。

在火場和災場,我們看到的、經歷的很多事,是一般人沒機會經歷,也因此沒機會在現實中認真思考過的。如果我沒有那段經歷,我肯定也沒有那種體會。

在開始談經歷之前,先提一個根本的概念——資源有限。

無論做什麼事,資源一定是有限的。小隊長有小隊的資源,搞不定了,響應升級,局長接手指揮。局長有局長的資源,搞不定了,響應升級,消防區長接手指揮。區長有區長的資源,搞不定了,響應升級,民防總部接手指揮。民防總部有整個民防部隊的資源,搞不定了,內政部接手指揮。內政部有國家資源,搞不定了,就搞不定了。即便外國給你派特遣拯救隊什麼的,也終究不是無限資源。

所以,任何指揮官第一個要存在心裡的概念是,資源有限。

資源有限,但仍要救火救災,因此,就要分輕重緩急。

重的、急的,優先做。輕的,緩的,最後做。至於重的、緩的,和輕的、急的,哪個優先哪個押後,要看當時手頭上的資源和戰術。能與手頭上的資源和戰術匹配的就先做。

然後進入現實問題:一棟普通住宅樓著火了,一戶房裡有兩個人,另一戶有五個人,你先救誰?

別告訴我「我所有人全都救」。這個答案三歲小孩都給得出來。

先救五個人的,因為人多。是嗎?

可是現實偏偏不會那麼簡單。現實會存在很多變量——這些變量逼你只能選擇先救誰。而且,由於掌握的信息有限而且瞬息萬變,很可能這分鐘做出的正確決定,五分鐘後出現了新情況,使得你的決定變得很SB。

例如,你決定先救五個人,你架好梯子,剛爬到八人的那一戶,剛要救人時,它爆炸了,原來它存有危化品。五個人全沒了,爬上去的兩個消防員摔死,梯子摔壞。你手中再也沒有人力物力去救那兩個人。於是,響應升級。但是,在新的資源抵達之前,那兩個人在你面前燒死了。

本來是可以兩全的方案,到頭來一敗塗地。

你「先救五個人「的決策有錯嗎?

錯,因為你當時不知道五個人的那戶有危化品。

沒錯,因為你當時無從知道普通住宅樓存有危化品。

但是,鍵盤俠不會放過你。幸好我在消防前線那會兒還沒鍵盤俠。

當年民防部隊的一個指導思想是:在任何時間可以處理兩個重大災難。這個指導思想有兩層意思:1. 所有資源必須按「同時處理兩個重大災難「來配置,2. 在處理一個重大災難的同時,必須時刻記住你手頭上的資源不能「不惜一切代價」投入。

當然,如果情況惡化到連第一個重大災難都無法應付的時候,你的第二套資源也得拿出來。

當你把決定動用第二套資源時,你已經知道手中沒有牌了,連張爛牌都不剩了。

因此,不到萬不得已的時候,不能孤注一擲。

知易行難。

什麼是「萬不得已」?你怎麼知道已經萬不得已?你又怎麼知道還沒到萬不得已?

現在孤注一擲,萬一再冒出災難怎麼應付?現在不孤注一擲,將來連孤注一擲的機會都沒有。

各種天人交戰。

所以科學決策很重要。但是,還是繞不過這個怪圈——憑什麼甲方案就是科學決策?乙方案為何不是科學決策?

專家,各有看法,有些看法還不相容;各層參謀和領導,也各有主張,有些主張還不相容。圍觀群眾和災民更有各種看法和主張,更互相不相容。

所以,最後還是落到一個點上——對決策者的信任。

任何方案都有風險,都有得失。世間不存在萬全的方案。所以,決策者必須預測、評估風險,權衡利弊後,勇敢承擔起值得承擔的風險。如果有萬全的方案,事態不會惡化如此。既然有風險,有得失,如何衡量風險,如何判定得失,因人而異。既然因人而異,肯定就有爭議。越大的事,爭議越大。連請客去吃寬窄巷子還是味耕蜀味都能有爭議,何況災難應急?

缺乏對決策者的信任,或決策者威望不足,或決策者寬嚴皆失,指揮無力,戰役必定一塌糊塗。

1961年新加坡貧民窟河水山大火,就有村民從消防員手中搶過水龍,去撲快燒到自己鋅板屋的火頭。更有村民急著搶救自己家裡本來就不多的財產,堵住了消防車進場施救的小路。為什麼?因為不信任消防隊。

緊急時刻,有多少人能讓消防員在自己身邊灌救鄰居的房子,而眼睜睜看著自己的房屋被焚毀?有多少人會聽「要錢不要命啊「的勸,不衝進焚燒的房子裡取回自己的終身積蓄?

不是他們「要錢不要命」,而是他們認為自己沖得進去,也沖得出來;也有可能是他們認為失去一切還不如被火燒死,比如衝進去救父母、救孩子,甚至是救一個對自己來說意義極其重大的東西,哪怕這東西對外人來說是渺小得不可思議。

救火還有一個萬不得已的辦法,就是隔離帶滅火,也有人叫「防火障「。以棚區為例,一大片棚區失火,火勢蔓延,消防隊完全無力直接撲滅。一個壯士斷腕的辦法就是在火場前方或周圍把一部分棚區緊急拆除,讓火燒不過來,形成防火線,那麼後面的棚區就安全了。

這個做法當然可以滅火。但….. 如果你家不巧就在被選中的緊急拆除棚區中,你會怎樣?

有些人會跟消防隊拚命。

因此火場和災場才需要警察維持秩序。

因此消防法才賦予消防隊在救災時有移除、徵用、破壞財產的權力。

救災,從來都是考慮大局。

我們在民防學校學習滅火時,都是模擬工業廠房、住宅、酒店大火。負責指揮的學員一下車就是命令:「這裡給我兩條水龍,那裡給我架起5米梯子,跟我沖!」

然後就是紅紅火火的大幹起來。

畢業之後,派到前線。有一次,一個老隊長跟我們聊天,他說,年輕的時候,有家香燭店(也就是儲存、擺賣各種蠟燭、香、金銀紙、各種紙紮的祭品的店鋪)著火。火頭不小,他帶隊滅火,照樣命令帶著兩條水龍往裡沖。

大火滅了之後,為了防止死灰復燃,留下一條水龍繼續噴水。四處噴水。包括還沒被火直接燒到,但是被輻射烤得炙熱隨時能起火的各種紙品。

事後,店主哭喪著臉跟他說,店裡毀於火燒的損失,大概也就跟毀於水泡差不多。消防術語把這個叫water damage,中文好像叫「水損「。

(示意圖。來源:網絡)

火燒成灰的,他沒辦法,但眼睜睜看著水泡成糊的,心更疼。

過,猶不及。有時你是要救災沒錯,但救災中產生的次生災害,更讓人痛徹心扉。

所以,在消防隊,我們很注意是否反應過度。我們必須提醒自己,消防隊存在的目的不是滅火,目的是減少損失,滅火只是手段。不要本末倒置。

但消防隊很容易過度反應,尤其是新人指揮官。因為火場眾目睽睽,前線人員有種壓力,好像非得大幹一場不可,否則會被罵不作為或少作為。

曾經有老隊長說過,住宅樓三樓單位著火,專業消防人員都知道得帶水龍衝進去撲,在地面用水龍往窗口裡射作用甚微。但還是得做。為什麼?因為很多人圍觀,包括屋主。圍觀的人需要看到你在用力幹活。

帶水龍在樓里滅火,消防術語叫進攻(aggressive firefighting)或內攻,很有效,必須做,但沒人看到。

(圖片來自新加坡民防部隊)

拿水龍從樓下射,消防術語叫防禦性滅火(defensive firefighting),主要是防止火勢蔓延的,在有限的住宅樓火災中作用甚小,但圍觀群眾認為有用,甚至會因為這條水龍的出水而歡呼鼓掌,為了避免「眾怒「,所以也必須做。

防禦性滅火(圖片來自網絡)

所以,不要過度反應。

最後,還有一個重要概念是代價。

凡事皆有代價,不存在「不惜一切代價」。所謂「不惜一切代價」,其實往往已經把代價限定好了。「二營長,不惜一切代價,把這山頭給老子拿下,部隊打光了老子給你補充,恢復你番號」——聽到這句話的時候,你就應該知道「一切代價」等於你這個二營,如果二營打光了,是否繼續投入別的代價那就另說了。

(來自網絡)

救火救災也一樣。前面說了,救火救災的目的是什麼?是減少生命和財產的損失。既然目的是減少損失,那麼就得考慮投入的代價。

2004年11月,地鐵環線尼誥大道站地下工地坍塌,管工王耀標本來有充足的時間逃出,但他卻跑回隧道,大聲喊叫其他人逃命。結果,自己被困30米深地底,坍塌的鋼架狼藉,水淹數米。民防部隊在地底深處搜尋三天之後,仍找不到王耀標。由於連日大雨,現場坍塌結構極其不穩,很可能進一步坍塌。如果進一步坍塌,不但搭上施救人員的性命,也要影響附近高樓的建築結構安全,唯有迅速用混凝土填充,防止巨大窟洞再次坍塌。

為了人道主義施救,是否要冒這麼大風險搭上更多人命?很殘忍。但這就是現實。

防火也一樣。人人都知道高樓有各種防火系統,包括自動警報系統、自動洒水系統、自動防火簾、防火門、逃生樓梯、逃生樓層、逃生燈、滅火器,還有每個房間不得超過xx的逃生距離,等等。

圖片來自網絡

防火系統是不是越多越好?從安全角度說,肯定是,恨不得每隔一米就設置個自動洒水淋頭,恨不得每扇門都是1小時以上擋火規格,恨不得住宅樓也裝自動洒水系統。但是,從建築成本和維護成本考慮,就得平衡了。再說了,即便願意為防火投下遠超平常的巨資,每棟建築的空間是有限的,把防火做到極致了,留給其他重要系統如通訊、空調、高低壓電的空間就不足了。所以還是那句話,平衡。

消防員的自我防護,也有代價。我們都知道,消防員要戴頭盔,穿消防衣,手套、安全靴,還有呼吸配備,甚至有時還得全身防護服。但,防護講究的是適度防護,不是最高防護。為什麼呢?防護等級越高,行動和通訊越不方便。因此,消防員進入火場的核心區肯定要戴呼吸配備,否則一口高溫空氣吸進去,咽喉馬上燒壞,馬上腫脹,窒息而亡。如果是危化品處理,還得全身防護。