萬事達卡在8月10日宣布,持卡人現在可以將他們的萬事達卡連接到微信支付(WeChat Pay),並在微信應用內使用多種支付方式進行付款,例如掃描QR碼、展示付款碼、使用小程序以及應用內支付。

萬事達表示,這一舉措為國際旅行者提供了一種安全且方便的支付方式,使他們在中國旅行時能夠像當地人一樣輕鬆付款,涵蓋了餐飲、交通、購物和住宿等多個領域。

根據最新的萬事達卡數據,截至2023年第二季度,跨境旅行表現強勁,較去年同期增長了6%,達到了2019年水平的154%。此外,來華遊客的跨境旅行也達到了2019年水平的約50%。

隨著中國旅遊、國際商務和大型體育賽事的逐步恢復,越來越多的機構推出了專為中國市場打造的數字支付服務。在本月初,華僑銀行(OCBC)宣布,客戶現在可以通過其移動應用在47個市場中,包括中國,在零售商戶處使用銀聯(UnionPay)QR碼進行付款。

一份調查報告顯示,去年本地消費者在電商平台和實體店最常使用信用卡或轉帳卡進行支付,但電子錢包的使用率持續增加。預計到2026年,電子錢包將成為本地主要的在線支付方式。

某金融科技公司發布的最新全球支付報告指出,去年本地消費者在電商平台使用電子錢包付款的交易額占比達32%,較前一年增加了3個百分點。在實體店使用電子錢包付款的增幅更大,從前一年的13%增加到去年的18%。此外,"先買後付"(Buy now pay later)模式在去年的電子商務消費中占比5%。

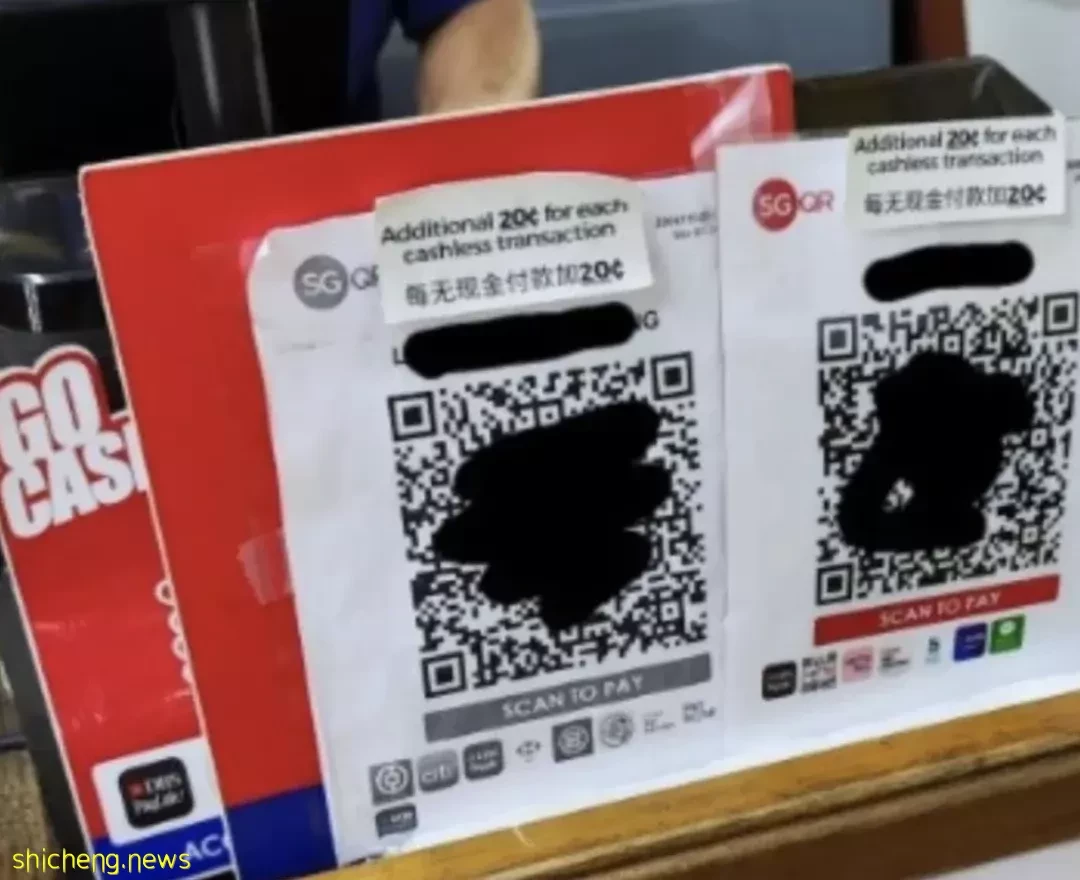

儘管本地的電子支付不斷在普及,但是近期有網友在商店發現,使用電子支付時商家多收了兩角錢,讓她感到疑惑。

多出的2角錢

她在網上分享了這一經歷,她在一家商店使用QR碼支付時發現額外收費兩角錢,對此她問道:"這合理嗎?"她進一步質疑:"為什麼不直接將錢轉入對方的銀行帳戶,還要多支付費用?"

這條帖子自發布以來,已經引起了許多網友的討論。一些網友認為應該舉報商家的行為,但也有人猜測,或許電子支付增加了商家的成本,因此費用被轉嫁給了消費者。

隨著電子支付的普及,本地超過七成的熟食中心攤販已經加入了數字化的行列。

然而,在防疫措施放鬆後,一些攤販停止了接受電子支付,只接受現金。

對於不提供電子支付的攤販,民眾會選擇不再光顧嗎?攤販在數字化過程中可能面臨哪些潛在成本?

疫情促使人們更加關注衛生安全,因此在這段時間內,電子支付由於無需接觸現金而得到迅速推廣。

如今,在幾乎所有的消費場所,商家都至少接受一種電子支付方式。常見的方式包括信用卡、PayNow、PayLah!、GrabPay等,甚至連政府推出的鄰里購物券也已實現了電子化。

電子支付

儘管最初在疫情的推動下,電子支付似乎將成為常態,但是隨著防疫措施逐步減少,一些攤販表示僅接受現金,不再接受電子支付。

即使一些攤販接受電子支付,也會遮擋QR碼,不主動鼓勵顧客使用,只有在顧客要求時才會展示。

目前,本地約有1.1萬名攤販接受電子支付,占總攤販數的約60%。這些攤販包括攤販中心、濕巴剎、咖啡店和工業區小販中心。換句話說,五名攤販中有兩名仍然不提供電子支付。

一些年紀較大的員工剛開始時可能會對學習新技能感到牴觸,擔心學不會,這種心理壓力令人不舒服。

此外,不同的電子支付平台有不同的收費方式,容易導致收款出錯,使員工感到非常擔憂。

比如說中峇魯總共有83個攤位,大約有20%的攤位不接受電子付款,主要因為他們是上了年紀的老人家,他們不懂得怎樣用。還有一點,他們根本沒有我們年輕人所用的智慧型手機。

電子付款是大勢所趨,但應尊重和包容個人選擇。

受訪公眾表示,電子支付使用是否方便,以及是否有優惠會鼓勵他們多使用電子付款。

大部分公眾也認為,不會因為攤販不收現金就放棄光顧,並認為攤販應該儘量提供兩種選擇,為民眾提供便利。

新加坡銀行協會的數據顯示,電子轉帳服務PayNow在2022年的總交易量達到3億1100萬宗,是2020年疫情初期的一倍多。

2022年的總交易額達到1230億元,比2020年的350億元高出兩倍多。

星展銀行推出「500萬小販餐食」計劃,每星期五會為首10萬個在小販中心消費的用戶提供$3的現金回扣。至今已經派出超過67萬份價值三元或以下的餐食。

數碼化是大勢所趨,不過每個人學習使用數碼設備的進度都有所不同。不論是小販還是消費者,還是應該抱著尊重和包容的心態,面對不同人的使用決定。