有公眾掃描回收機上的二維碼,結果連結到「釣魚」網站,最終被騙了約53新元。(聯合早報)

作者 王震宇

說起二維碼(也稱QR碼),相信大部分新加坡人都不會感到陌生。

它是疫情嚴峻期間的抗疫日常,人們必須使用「合力追蹤」應用掃碼才不會被限制出入某些場所。

如今許多餐館也提供掃碼閱讀菜單,甚至點餐和付款的選項,不僅為消費者提供便利,也幫商家降低人力和營運成本。

二維碼在疫情期間成了新加坡人生活的一部分。(海峽時報)

但水能載舟,也能覆舟,看似無害的二維碼,最近成了騙徒的犯罪工具。

新加坡近期就發生兩起因公眾掃碼而被騙錢的案例:

① 一名57歲男子把舊衣物拿到組屋樓下的回收機,用第三方應用掃描機器上的二維碼,以為下載應用就能獲得回收的獎勵,結果被連結到「釣魚」網站,填寫信用卡資料後出現「成功加入會員」信息,才得知被騙了約53新元。

② 60歲婦女看到泡泡茶店外張貼的告示寫道,只需掃碼完成網上調查,就能獲得一杯免費飲料,不料被要求下載第三方應用,騙子通過此應用侵入她的手機,還從她的銀行帳號移走2萬新元。

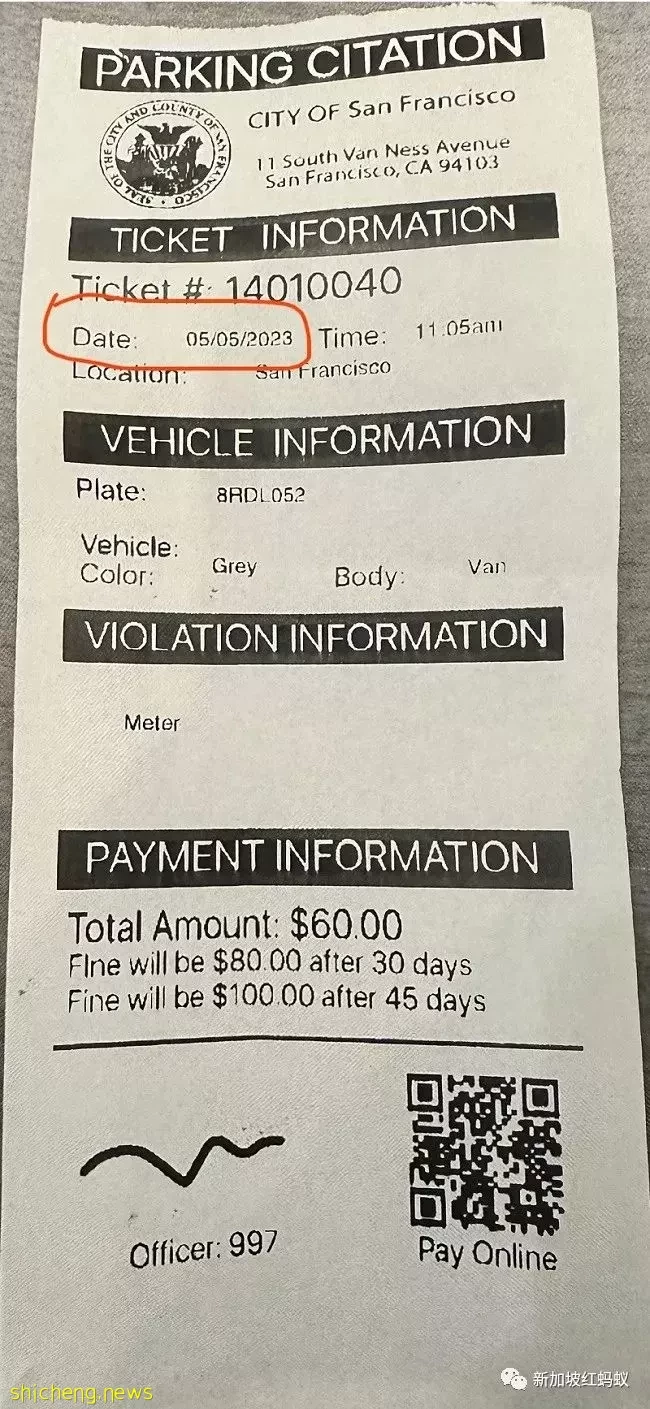

英國和美國本月初出現停車罰單詐騙事件。(網際網路)

「二維碼騙局」在國外也時有所聞。據外媒報道,英國和美國本月初就出現停車罰單詐騙事件,一些車主在擋風玻璃上發現罰單,指他們違法停車,並指示他們掃碼繳付罰款。

只要一掃碼,車主手機就會連接上假網站,讓不法之徒趁機盜取他們的付款信息和個人資料。

二維碼太容易以假亂真?

從上述兩起發生在新加坡的案件來看,二維碼騙局與其他類型的騙局沒顯著差異:

犯罪者都是看準受害者貪小便宜的心理,想「賺快錢」或想獲得免費贈品的人,就是他們要尋找的對象。

然而,作為行騙工具,二維碼還有一個特點:

它沒有什麼特點。

對門外漢來說,無處不在的二維碼錶面上看來都大同小異,就算仔細端詳,也未必能看出有什麼不妥。

對普羅大眾而言,二維碼看起來大同小異,難以看出有什麼不同,看出來了也未必知道不同之處代表什麼。(商業時報示意圖)

另外,網際網路上二維碼生成器眾多,隨便一個都可以輕鬆生成二維碼。

難以看出破綻,生成起來又不費吹灰之力,怪不得二維碼會成為歹徒行騙的新手段。

新加坡網絡安全公司的一名高級顧問受訪時告訴媒體,與二維碼相關的騙局,一般都會以一些超低價格的產品和服務為餌,從而誘騙消費者。

與此同時,二維碼也會讓很多人誤會,釋出一種莫名的安全感(deceptive sense of security)。

他說: 「當一個促銷看起來好得令人難以置信,那可能就是個騙局……(二維碼)看起來只是黑白圖片,用戶掃碼前無法得知會被帶到哪個網站,犯罪者就試圖利用用戶的這個弱點。」

專家也指出,公眾在合法營業場所掃碼時,更會理所當然地覺得二維碼不會有任何可疑之處。

預防掃碼受騙 消費者和商家都需盡責

雖然二維碼乍看之下毫不起眼,但市面上的二維碼行騙手段層出不窮,其中包括:

通過電郵,WhatsApp或其他聊天應用,把二維碼發送給用戶;

「偷龍轉鳳」,把惡意二維碼貼在商家原有的二維碼之上。

一旦掃了假二維碼,受害者可能會收到與真網站極其相似的網站連結,之後被帶到釣魚網站,被指示填寫線上調查(泄露個人財務資料),甚至無意間下載惡意軟體(malware),讓歹徒遠端控制個人器材,挪走金錢。

如果用戶的電子器材安裝了安全軟體,可能有辦法偵查到這兩種詐騙手法,但也有騙徒會讓受害者掃碼後直接付款,毫無防備的用戶就會上當了。

專家因此提醒,倘若掃碼後被指示下載更多軟體或第三方應用,以及在電子設備上授予權限,用戶當下就應提高警覺。

倘若掃碼後被指示下載更多軟體或第三方應用,以及在電子設備上授予權限,用戶當下就應提高警覺。(海峽時報示意圖)

那麼,消費者應該如何避免自己墜入騙局?

綜合專家建議,最「原始」的方法還是最有效的:提高防範詐騙的意識,除了了解最新的詐騙手法,一旦有任何疑問也可詢問周遭親友,確認二維碼是否屬實。

從心理層面來說,消費者也須克制自己的慾望,看到「好康」時三思而行。

為了保障客戶的安全,商家也應時刻確保商用二維碼沒有遭到篡改,並避免讓歹徒覆蓋或屏蔽他們的二維碼。

一個做法就是要求店員定時掃碼,確保它如常運作。