我曾經為了「要不要培養孩子的雙語能力」跟朋友爭執過,還差點鬧翻了臉。

是否選擇雙語教育,不是每個家長和孩子的必選項,但定是時代的潮流,也是眾多家長想要孩子發展的大方向。

但就像我和朋友爭論的那樣,想要孩子在雙語環境下學習成長,又擔心會對孩子造成不良影響,怎麼辦呢?

新加坡兒童從小學開始接受兩種語言教育,第一語言為英語,第二語言為母語。

*十五歲及以上的新加坡居民中,會讀寫兩種或兩種以上語言的占全國居民的70.5%;

*十五歲及以上的華裔居民中則占其中的66.5%。

那麼,新加坡孩子在雙語環境下有什麼優勢?

新加坡南洋理工大學語言學與翻譯博士生導師高虹的一項「不同母語者詞彙認知與習得」的特徵研究證明,雙語習得者學習一種新的語言就增加了一種新的認知能力。

她與團隊讓漢語、英語、德語母語者完成「扔」類動詞的動作,例如漢語母語者做扔、丟、拋、投等,英語母語者做throw, fling, cast, hurl等動作,然後分別記錄每個動作的力度、手的初始高度、投擲的方向、力度等。

最後發現,這些不同語言里的扔類動詞,幾乎無法找到互相能夠完全一一對應的詞!

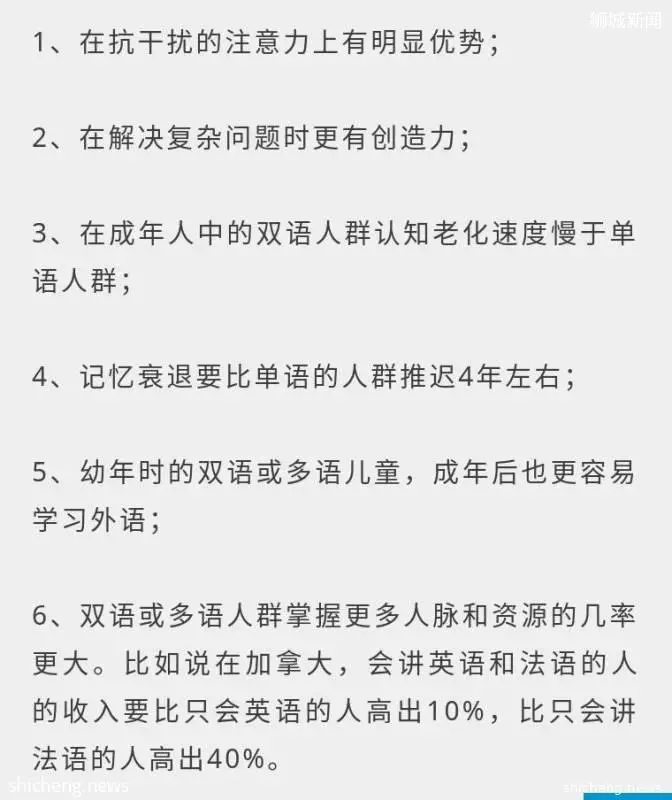

這種新的認知能力可以給孩子帶來的優勢可演化為以下多種:

但與此同時,新加坡雙語兒童中英摻雜問題顯露隱憂。

2013年到2017年,高虹與學生團隊收集了遍布新加坡的67家幼兒園中500名中產階級家庭3到5歲兒童的詞彙量數據,試圖探究雙語兒童詞彙習得與認知發展的相關性。

詞彙量影響因素分層回歸分析結果顯示,

*父母在家裡對兒童說話使用英語,對英語詞彙量增加有一定幫助;但會影響他們的華語詞彙發展。

*而對兒童說話使用華語,會大大幫助兒童華語詞彙的發展,但與兒童英語詞彙發展無關聯。

高虹又用皮博迪圖片詞彙測驗研究新加坡3到5歲華裔兒童的雙語表達能力。

該實驗分華語、英語兩部分,華語部分要求實驗員用華語與兒童對話,兒童也必須用華語回答;英語部分則反之。

但結果顯示,不少兒童用華語回答英語問題,或用英語回答華語問題,還有像「push那個door」這樣雙語摻雜的答案。

高虹從雙語摻雜的回答結果中可知,雙語教育也可能給孩子帶來語言混亂使用等結果,這也正是所有家長考慮雙語教育時的憂慮。

人類的語言能力畢生都在發展,影響雙語發展的因素分內在因素和外在因素。

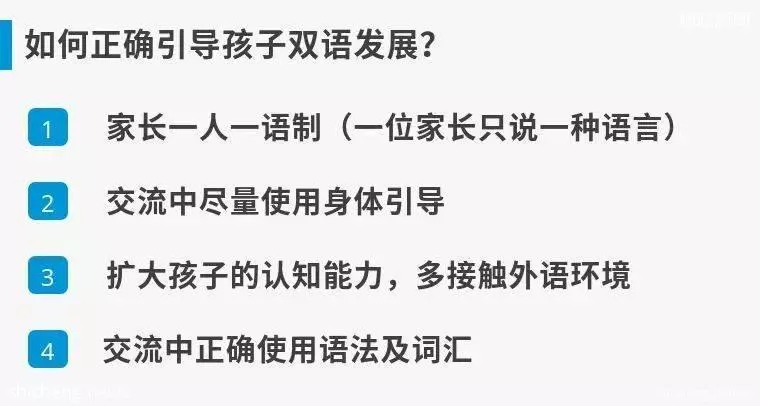

那麼在孩子雙語教育的過程中,怎樣在外在避免孩子中英摻雜、思維混亂,甚至影響另一種語言詞彙發展的處境呢?