新加坡的一大特色就是新加坡英語和新加坡華文,那獨特的語音語調和詞彙已經成為了新加坡的標誌之一。

無論你走到哪裡,只要聽到操著新加坡語的人,能都精準辨認出他的身份。

更重要的是,咱們行走在新加坡,哪能不會幾句新加坡話呢?

即使不會說,日常的一些表達最好也能聽得懂,不然很難真的融入本地生活中。

然後,咱們再來說說「Singlish」和「Singenes」的形成和使用里都有哪些有趣的事。

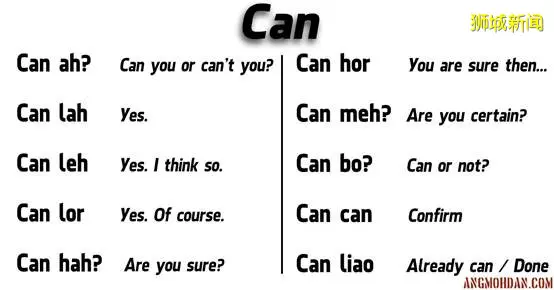

01. 日常用語實用指南

你知道如何像本地人一樣,用新加坡話優雅地點咖啡嗎?

在新加坡,點一杯傳統的新加坡 Kopi (咖啡) 和 Teh (茶飲) 需要混合使用不同的「專業術語」,而這些詞語多源自以馬來語和閩南語為主的克里奧爾語。

不同於拿鐵咖啡或雙倍濃縮歐式咖啡,即使是當地人,也往往難以應用自如地點上一杯特製咖啡。

但是,記住以下四個步驟,你就能輕鬆搞定本地點單術語,下次去咖啡店,就能跟本地人一樣了。

第一步:加奶還是不加奶?

標準的 Kopi 和 Teh

如果點了一杯標準的 Kopi 或 Teh,會得到一杯加了甜煉乳的絲襪咖啡或茶飲。

「C」 = 三花/脫水牛奶

如果你想喝上一杯口感更加滑嫩的當地咖啡或茶飲,可以在下單時說 Kopi-C 或 Teh-C,這兩個術語是指在咖啡或茶飲中添加不甜的三花/脫水牛奶和食糖,用來代替甜煉乳。

實際上,在海南話中,「鮮奶」的「鮮」字和「C」發音近似。但是,這些飲品事實上並非真的使用了鮮奶,因此,最佳的記憶方法是牛奶品牌三花(carnation)的英文首字母 C。

「O」 = 不加奶

如果不想加任何牛奶,那麼就要在下單時說 Kopi-O 或 Teh-O。在閩南語中,「黑」的發音近似「ooh」,因此,「O」實際上是這個詞的縮寫。在這種情況下,店員會用食糖來代替牛奶。

第二步:熱飲還是冷飲?

「Peng」 = 冷飲

雖然咖啡通常都是熱飲,但是如果想喝上一杯冷飲來消暑解渴的話,下單時在飲品名稱後加上「- Peng」就好了。

第三步:甜度和濃度

「Dai」 = 甜度

常見的糖度用語有這兩個:「siu dai」(閩南語,微甜)或「gadai」(重甜)。無論是加煉乳還是加糖,這兩個術語都適用。

「Kosong」 = 不甜

在馬來語中,「kosong」意為「零」。作為 Kopi 或 Teh 用語,是指不加任何煉乳或食糖。如果喜歡傳統咖啡或茶飲原本的苦澀口感,在點Kopi-O 或 Teh-O 時,就要用上這個詞,讓店員不要添加任何調味料。

「Po」/「Gao」 = 濃度

「Po」 和 「gao」在閩南語中分別意為「淡」和「濃」。這是指製作咖啡/茶飲時所添加的水量,適用於所有加奶或不加奶的 Kopi 和 Teh。如果你選擇「Gao」,飲品的口感會更加苦澀和強烈。

第四步:混搭?

你的下單要求越具體,情況便越複雜,所要使用的術語便越多。

例如,想要一杯熱的不加糖的雙倍濃縮美式咖啡,當地人會說「Kopi-O Kosong Gao」(溫馨提示:超級苦!!!)。

而「Teh-CPeng Siu Dai」(西方國家沒有這種飲品)則表示冰爽的微甜(脫水牛奶)奶茶。

如果你一下記不住這麼多詞語,可以把下面這種圖存到手機上,以後需要用的時候,對照著圖片來點單就一定沒問題了。

不止是在咖啡廳,在食閣點飲料的時候,這一套說法同樣適用,但是食閣水吧的選擇會更多樣。

讓我們來熟悉一下常見的點單場景(括號里對新加坡語進行翻譯):

店主/助手:來,要喝什麼水(飲料)和什麼吃的?

食閣水吧飲料的選擇主要有這些:

kopi-O kosong(不加糖的黑咖啡)一杯、teh冰(冰凍的煉奶茶)一杯、teh-C(淡奶茶)一杯、kopi「秀逮」(少糖的煉奶咖啡)一杯、Holick(好力克牌麥芽飲料)一杯、「釣魚」(中國茶)一杯、「Bandung曼隆」(冰凍淡奶玫瑰露飲料)一杯、「tarckiu踢球」(美祿牌的巧克力飲料)兩杯、「laohor老虎」(啤酒)三瓶和一杯白開水。

食物一般可以說:kaya(蛋黃椰奶甜醬)牛油、roti(麵包)和雞蛋(燙到半熟的雞蛋)。

店主/助手:roti要beng(烤)還是要chway(蒸,讀「催」輕聲)?你的開水是要燒(熱)的還是冷(涼)的?

顧客可以回答:要beng的,雞蛋十粒(個),水要燒的。

記住這些常用語,下次去食閣點水或者小食,就能像本地人一樣遊刃有餘了,完全看不出你來自哪裡。

02.漢化的「Singlish」

具有新加坡特色的語言主要有,我們熟悉的新加坡英語(「Singlish」)還有新加坡式華語。

不過,雖然「Singlish」聞名海外,但新加坡英語究竟特色在哪裡,卻並不是每個人都了解。

新加坡英語最直接的特色,就是語調與標準英語語調有相當大的區別,給人感覺如同豆子一粒粒地從嘴裡「蹦」出來似的。剛到新加坡的人可能會很不習慣這樣一字一頓,一簇一塊地「迸」出來的英語。

Tay(1979)指出,新加坡英語屬於音節節拍語言(Syllable-timed),聽起來像機槍掃射和發莫爾斯電碼,並且說:「這是新加坡英語特色中最突出的一點。」

我們知道,和漢語的字音不同,英語音節缺乏封閉性,而漢語音節封閉性強,前一個音節的音素一般不會連接到相鄰的音節,對「內」有凝聚性,對「外」有離散性。

所以標準英語聽起來整句話是一種連續音,漢語卻字字分明,節奏時間大致相等,類似鋼琴的「斷奏音」。

新加坡華人既然受漢語習慣影響,自然說起英語會有點類似閩粵方言,每個字都像「迸」出來的一樣。

當然,當時英國殖民者從錫蘭(現稱斯里蘭卡)、印巴等地招聘來新加坡教書的教師,他們和華族類似的語調更是助長了這個趨勢。

此外,很多新加坡人說英語基本上是按照漢語的習慣,將輕聲置於後邊的音節,不放在字首,重音不明顯,通常以拉長詞末音節來代替重讀。這一點,相信大家在平時如果有留心的話,也能感受得到。

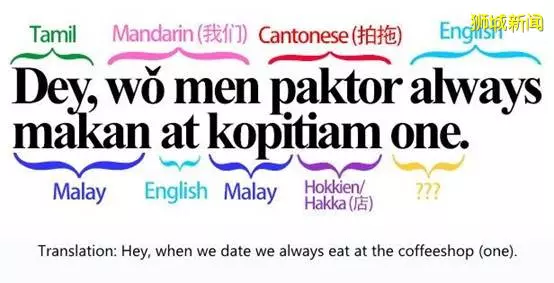

Singlish除了語音語調有很明顯的「漢化」特徵外,更是有大量詞彙取自華語。

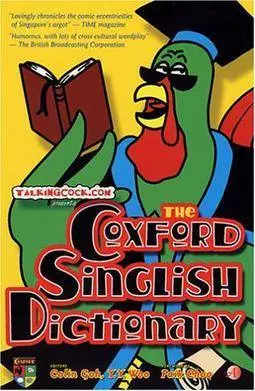

新加坡英語維護者Colin Goh在2002年編撰出版了有史以來第一本新加坡英語詞典「The CoxfordSinglish Dictionary」,搜集整理了新加坡英語中的本地詞彙,共計692條,源自漢語的占51.8%(359條),源自馬來語的占48%(333條),充分反映了新加坡英語是華族族群語言、馬來族群語言和標準英語的接觸結果。

其實單從Coxford(原牛津一詞為「Oxford」)這個詞就可以看出,這是一本拿標準英語開涮的「字典」,具有濃濃的新加坡特色,但該字典正式出書,銷路很不錯。

縱覽「The Coxford Singlish Dictionary」,新加坡英語詞彙對漢語的直接借用,大部分是閩南話的詞彙,這是個十分有意思的現象,特摘錄一些有趣的表達如下:

Ang mor:紅毛(泛指歐洲白種人);Boh-chup:無理睬、不管(消極態度);Chia lat:吃力,常指難度大或事態的嚴重性;Kueh:糕點;Kway:雞;Mee:麵條;MM tzai si:不知死;Pai-seh:「歹勢」(害羞、不好意思);Sian:倦怠、厭煩、膩、無聊;Towkay:頭家(老闆)等等。

除了藉詞之外,甚至連構詞法也進行了仿造或借譯,把母語(閩南話)中業已存在東西重新分析改造轉移到目標語言(英語)中去。

例如:Can or not:可以不可以?(用來徵求意見,類似閩南話「可否」);Die die:死死(閩南話「非得」 的英語化,常與must連用,表示堅持、「非得……不可」的意思);Itchy backside:屁股癢(閩南話「不安分」的英語話詞語,英語中沒這個說法);Like that lor:那樣咯(閩南話的英語形式,r不發音)等等。

應該說明的是,儘管上述的這些詞都很通俗,也被正式地收入詞典,但一般是在隨意場合使用,即便是全體社會都認同的「Kiasu」一詞,也要注意使用的語境。

更值得我們注意的是,「The CoxfordSinglish Dictionary」中搜集的漢化詞彙中幾乎找不到借用華語(普通話)的例子,這說明新加坡早期移民對閩南話的「鄉土情結」是十分濃厚的,家鄉母語在他們心目中的地位不可動搖;也從另一個側面反映了政府語言政策的影響。

因為自1979年推行「講華語運動」取代方言以來,新加坡標準英語的權勢地位遠比華語來得高,制約了人們的語言選擇方向,也制約了華語和英語碰撞出新的火花。

1999年,時為新加坡政府內閣資政李光耀在丹戎巴葛區舉行的國慶群眾大會上曾就新加坡英語的流行發表意見,他說新加坡英語是一種缺陷語言(Singlish is a handicap),不希望新加坡人使用它。

2000年4月,在推動「講華語運動」之外,新加坡政府宣布在全國開展「講標準英語運動」(Speak Good English Movement,簡稱SGEM),對象是40歲以下的成年人、為人父母者,以及各級學生。

就在「講標準英語運動」開始三個月之後,網絡上出現了一個聲稱是頭號諷刺幽默網站www.TalkingCock.com,開始與政府的語言政策對著干。

Talking Cock可直譯為「講話公雞」,本身就是個新加坡俗語,指那些「滔滔不絕講廢話的人」,這個網站專供人們以新加坡英語針對社會現實、政治事件等發表意見,內容親切活潑,插圖生動有趣,吸引了大量年輕人的眼球。

2002年4月27日,該網的幕後人物,《海峽時報》專欄作者、專業律師Colin Goh主持了一個「挽救新加坡英語運動」(Save Our SinglishCampaign),並在儀式當天發表講話:

我們並非反對講地道英語,而是主張把講新加坡英語作為一種輔助……

我們熱愛新加坡英語,純粹是認同它是我們的文化的一部分,或許它是唯一能代表新加坡特色的東西……

新加坡英語畢竟是多種語言的融合,對我而言,講新加坡英語仿佛是促進各文化背景的人相互了解的舉動。

緊接著,上文提到的,有史以來的第一本新加坡英語詞典「The Coxford Singlish Dictionary」也出版了。

它引用了《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary)創編人特倫奇(Richard ChevenixTrench)的話「我們是史家,不是評論家」,表達了不能放棄新加坡獨有的「也許是醜陋和粗俗」的語言特色的觀點。

前新加坡派往聯合國代表T.T.B.Koh也坦言:「當我在國外開口說話時,我希望我的同胞很容易就能識別我是新加坡人。」

這句話充分反映出新加坡人在英語規範上對「地區性」和「民族性」的要求。