新加坡首次出現腳踏車,約在19世紀60年代。它出現後,本地華人如何給它命名?在各個歷史時期,它的名稱一直豐富多彩地在演變。

1892年《叻報》三輪腳踏快車廣告。

語言的發展涉及多個方面,特別是詞語的發展,更是活躍。新加坡華語(這裡指的是華族使用的語言,而不是今天定義的與「漢語」對等的「華語」),特別是一些詞語的產生,都與華族先輩在南洋的生活和繁衍生息的歷史傳統息息相關。它成為聯繫我們文化的載體,一方面讓我們能繼承先輩的文化傳統;另一方面也將我們的文化傳遞給下一代,是真正屬於我們的社會語言遺產。

新加坡地處中西交通要道,又是英國在遠東的重要貿易埠頭,讓新加坡成為東西文化交流的一個前沿地帶。隨著工業革命的成功,英國一躍而成為世界第一的工業強國,新發明和新產品的不斷出現,造成空前的物質繁榮。英國的殖民統治,也給這裡帶來新的事物和新的生活方式。

新加坡華社在初遇這些新生事物時,產生怎樣的認知和如何稱呼它們,這些稱呼又如何形成新詞語的創造和發展?這裡想通過這些新詞語在本地產生的共時考察,以及對它歷時演變的動態追溯,與中國「漢語」中這些詞語的產生與演變,作一個比較和對照,從它們之間的互動,找出「新加坡華語」和「漢語」兩者的關係和相互的影響。

這裡我想用「腳踏車」在新加坡各個不同時期出現的稱呼,作為一個考察的重點。

《現代漢語詞典》認定「自行車」才是標準詞語,「腳踏車」和「單車」被列為「方言詞」。

我們先撇開「腳踏車」是不是「方言」的界定,回頭去看看「腳踏車」這新發明什麼時候傳入本地,我們又如何和它產生互動和給它命名,以及它在各個歷史時期豐富多彩名稱的出現和演變。

1860年代出現新加坡

溯源腳踏車的發明,應該首推法國人的貢獻。雖然最初的發明很簡單,只是在一塊木板上,首尾各架一個輪,中間安上馬鞍讓人騎坐,兩腳蹬地推動前進,人們稱呼它為「花哨馬」(dandy horse)。

不過,由車鏈拉動的腳踏車卻是英國人創造出來的。腳踏車最初出現時,形式簡單,使用也不方便。它能發展到今天變成輕便美觀的交通工具,英國人居功至偉,這也讓英國成為當年腳踏車製造業的先進國。

腳踏車首次出現在新加坡約在19世紀60年代,它當初的出現,也像在英國一樣,被當作一種消閒的戶外體育用具,而不是交通工具,且價格不菲,只有養優處尊的英國人才買得起。當年這種腳踏車還不是我們今天所見的那樣,而是前輪較大、後輪較小的形狀,被稱為「two-wheel velocipede」(雙輪快足)。

翻閱當年新加坡的英文報章《每日時報》(Daily Times),就能找到一則讀者投書,聲訴一些腳踏車騎士,在馬路急速行駛時,經常會驚嚇到馬車的馬,造成意外事故。

另外,也能在當年的英文報章上,看到一小則出賣二手腳踏車的小廣告,說明「相當新」(barely new),價格介於65至100元之間。這個價格對比當年的物價水平,是相當高的數目。從這些英文報章零星的報道,可見腳踏車在當時還只是白人小眾的玩意兒。

1890年代開始普遍

1892年11月26日《叻報》腳踏快車廣告。內文提到「足踏自行快車」。

腳踏車大量在新加坡流行,大約是在1890年前後。這時候的腳踏車,已經具備今天所見的形態,被稱為「safety bicycle」(安全腳踏車)。

1891年新加坡英文報章《新加坡自由報》(The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser)在一篇題為《腳車騎行在新加坡》(Cycling in Singapore)報道中這麼說:數月來,腳踏車在新加坡非常普遍。原因是,第一、全島有非常好以及平坦的公路;第二、國際上已經出現安全型的腳踏車。你會驚奇地發現,最近這種工具大量進口,以及普遍的被各個階層的人使用。

從這篇報道我們知道,腳踏車作為「舊時王謝堂前燕」,已經「飛入尋常百姓家」。腳踏車不再是白人獨寵的消閒體育工具,而轉變成各民族普通百姓賴以謀生的日常交通工具。

當年新加坡進口的腳踏車,主要以英國貨為主,其中銷量最大、口碑最好的是英國製造的「禮里」牌(Raleigh,中國稱為「蘭令」)腳踏車,它的商標有一個鳳頭,也被稱為「鳳頭牌」腳踏車,直到今天仍舊是腳踏車的著名品牌。

當年腳踏車的進口代理商主要是洋行,如實得力公司(Straits Cycle Agency)代理「禮里」牌腳踏車,其他還有然里直公司(John Little & Co.)、來里亞兀禮付公司(Riley Hargreaves & Co.)等。

1890年代的「腳踏快車」

新加坡華社與腳踏車的初遇是在1860年代,當時華人怎麼稱呼這個新奇的工具,很遺憾地沒留下一丁點文獻記錄,我們無法憑空想像。

二三十年後的1890年代,迎來腳踏車在新加坡出現的普及熱潮。幸好這時新加坡華社已經有了自己的華文報章,也就是1881年創刊的《叻報》,才得以留下寶貴的文獻記錄。從當年《叻報》的廣告中,我們可以看到腳踏車當年被稱為「腳踏快車」。

當年我們南洋華族先輩已經能夠根據新工具的外觀、使用的功能和操作的方式,給它取個符合華人口語習慣和認知的名稱,而不是採用方便的音譯法,稱它為「拜西卡」(bicycle),或者是「瓦鑼西皮特」(velocipede)。「腳踏快車」易懂,一聽就知道是靠腳力踏動驅行的車;後者難明,而且拗口。

根據《叻報》的廣告,我們知道當年的腳踏車有兩輪或三輪兩種型式,我們分別在「腳踏快車」前加上「雙輪」或「三輪」的量詞來稱呼它們。「三輪腳踏快車」在疾行轉彎時,容易發生翻車意外,因此逐漸淡出而不再流行。

1910年代的「腳踏車」

1900年2月10日《叻報》足踏快車廣告。

1910年代新加坡腳踏車的代理商增加,腳踏車進口的來源國也呈多元化,從原先的英國,發展到美國、法國、德國等國家。

從這時期的報章廣告中,我們看到腳踏車的價格進一步下降,大約介於55元到90元之間,造成銷路激增。腳踏車這時也因應使用者的不同需求,分別生產不同功能的款式:比如專供婦女和兒童使用,中間不加橫杆的腳踏車;專供競技賽車者使用的體育消閒腳踏車;以及作為日常交通工具的普通腳踏車。

從《叻報》的廣告用語我們知道,這時(1910年)腳踏車已經被稱為「足踏快車」。由「腳踏快車」這個比較民間口語化的名稱,過渡到比較書面語的「足踏快車」,相信是報館文人的改造。

從稍後1912年的報章廣告,我們看到「腳踏車」這個名稱開始出現。「腳踏車」這個沿用至今的詞語,顯然是脫胎於「腳踏快車」,它從「四音節詞」轉變成「三音節詞」,是語言發展的趨勢。

專供競技賽車用途的消閒腳踏車,並未出現在華文報章的廣告上,只出現在英文報章的廣告上,它被稱為「racer」或「roadster」,主要原因是因為價格較高,也不符合當年華人的消費習慣,因此我們也看不到華人給它命名。

「腳車」與「自由足踏車」

1950年11月29日《南洋商報》一家腳車行的腳踏車廣告。

與此同時,華文報章的廣告開始出現「腳車」這個稱呼。「腳車」這詞語明顯是從「腳踏車」簡約化演變而成。

漢語是採用「騎」這個動詞來表達使用腳踏車這個動作,新加坡華語則是採用「踏」作為動詞來表達。因此在說到「騎腳踏車」時,則說「踏腳踏車」,言者覺得拗口,聽者也感覺不順耳,很自然地就會選擇用「踏腳車」來表達。如此一來,不但順口也簡單明了。在日常口語對話中,「腳車」這個簡約化的詞語於焉產生。

與「腳車」出現的時間差不多同時,報章上我們還看到「自由足踏車」的用法。「自由足踏車」相較於其他同時期的腳踏車的稱呼,書面語味道較濃,應該也是報館文人在「足踏車」這個詞語的基礎上改造而成。前面加上修飾語「自由」是為了表達它不是外力驅動的,與同時期開始引進,用機器驅動的第一代「摩打腳車」(摩托單車,英語「motorcycle」)有所分別。

新加坡華社在初遇腳踏車時,給它的稱呼不一而足,呈現一種百花齊放的勢態,不過細分起來可以看出兩條脈絡:

一是出自民間口語,如「腳踏快車」「腳踏車」「腳車」;

二是出自文人改造,如「足踏快車」「自由足踏車」。

「腳踏車」和「腳車」使用率高

進入20世紀二三十年代,新加坡腳踏車的使用進入繁盛期,根據報章資料市面上腳踏車數量已經超過一萬輛。由於數量劇增,造成不少交通事故,因此新加坡市議會提議立法發牌照,向腳踏車擁有者每年徵稅一元,以便實施管控。

進入腳踏車的繁盛期,新加坡華社在與腳踏車的頻密接觸下,又會擦出什麼樣的火花?我們嘗試從1920至1935年的華文報章的新聞和廣告來做一番考察。

新加坡這個時期主要的華文報章是《南洋商報》和《星洲日報》,我主要是藉助這兩大華文報的資料來作討論。

首先我們發現,前期產生的詞語中,「腳踏車」和「腳車」逐漸站穩腳步,成為兩大報章使用頻率最高的字眼。其他比如「腳踏快車」、「足踏快車」以及「自由足踏車」逐漸被淘汰,在報紙上再也看不到。

「自由車」與「自轉車」

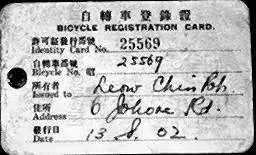

日占時期的自轉車登記證。

在「腳踏車」和「腳車」各領風騷的局面下,我們也看到一些新詞語冒出頭來。在1921年的報紙上,「自由車」這個詞語開始在新聞報道中出現,不過使用頻率不高。

「自由車」這個新詞明顯是來自於「自由足踏車」的演化,在1925年倡議組織的新加坡腳踏車商會,採用的正式華文名稱是「新加坡自由車商公會」(Singapore Bicycle Dealers Association)。當年這個公會擁有100多個商家會員,大部分是屬於分銷商的華商。讓我不解的是這些華商捨棄較流行的「腳踏車」這個用語,而是採用較少用的詞語「自由車」,或許他們覺得「自由車」比之「腳踏車」來得文雅吧。

1924年《南洋商報》報道日本腳踏車選手來新加坡參賽的新聞時,首次看到「自轉車」這個名稱出現。

「自轉車」顯然直接從日本詞語「自転車」移植而來,在報紙上出現的頻率不高。不過,在1942至1945年日占時期,在官方主導下才比較通行,尤其在官方文件上。

「單車」與「鐵馬」

1925年我們看到相繼幾個新詞出現:「自行車」「腳踏單車」和「單車」。

「自行車」這個詞語,雖然之前曾出現在明末士人王征的《遠西奇器圖說要最》這部書中,不過它是另有所指,而且這部書流行不廣,「自行車」這個詞當時也鮮為人知。我想它再次的出現,純屬偶合。「自行車」的出現,日源外來詞「自轉車」就被取而代之。

「單車」今天通行在粵、港地區。我們知道,在英語裡汽車被稱為雙輪跡車(double-track vehicle),腳踏車和摩托單車則被稱為單輪跡車(single-track vehicle)。

「單車」也許是「單輪跡車」的簡稱。摩托單車面市後,為了有別於「摩托單車」,遂出現「「腳踏單車」的用詞。「腳踏單車」在使用中縮減音節而成「單車」,並在後來穩固成為專指「腳踏車」的新詞。

1935年,我們在報章的文藝作品中首次看到用「鐵馬」來指稱腳踏車。「鐵馬」不是新詞語,它出自於古代的成語「金戈鐵馬」,原來是比喻戰爭,或者形容戰士持槍馳馬的雄姿。愛掉書袋的文人借用它來形容「騎腳車」,舊詞賦予新義,也甚為妥切。「鐵馬」文藝腔濃,只能存活在文學創作或莘莘學子的作文上,並沒有成為民間日常用語。