英殖民政府撤走平民的錄像畫面和倖存者口述、惹蘭培本山谷亂葬崗出土的200多件文物、136部隊成員陳崇智描寫抗日英雄林謀盛牢里境遇的手稿,和通過增強實境AR技術還原受損文物。

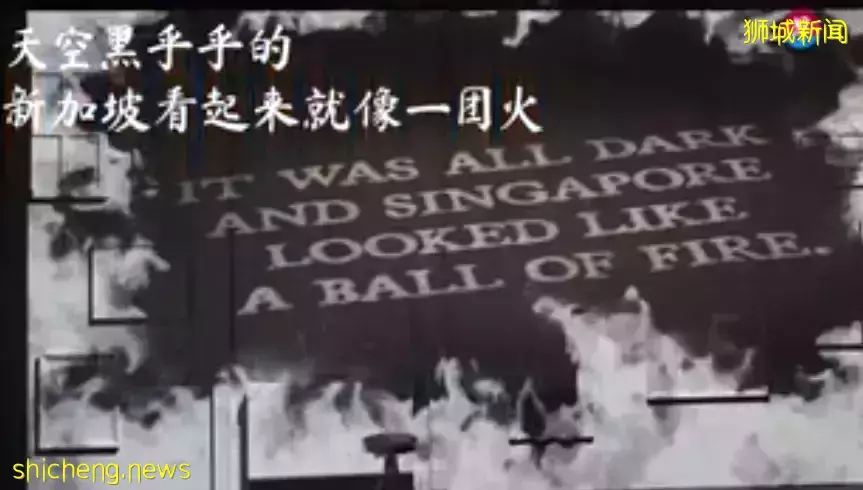

新加坡國家博物館的「亂離時代:1942年新加坡淪陷時期的回顧與意義」展覽帶訪客多角度多感官回顧1942年新加坡淪陷的歷史事件。展覽將從1月29日展至5月29日,新加坡公民和永久居民入場免費。

2022年1月29日開始的展覽分為七個展區,除了涵蓋新加坡淪陷時期的一系列事件,也揭示以前從未探索的主題,例如英軍如何在新加坡淪陷前一星期撤走平民,以及本地人的防禦準備等。

經歷生死劫難者的口述和文字記錄、亂葬崗挖出的菸斗、子彈殼,以及被日軍炸沉在新加坡海域的英國船隻......

配合新加坡淪陷80周年,新加坡國家博物館將在來臨星期六推出「亂離時代:1942年新加坡淪陷時期的回顧與意義」二戰主題展覽。這也是該博物館今年首個大型展覽。

與過往一般二戰展覽不同的是,這次展覽首次探討第二次世界大戰記憶對後人的影響,訪客將通過戰爭倖存者的敘述、文物,以及文史資料等,了解不同人在戰時新加坡的經歷和觀點。

每個人生活的經歷都很不一樣,對歷史記憶的詮釋方式和了解也不同……希望藉此展覽探討這些記憶如何穿梭新加坡二戰的歷史,並讓訪客更進一步了解我國二戰的歷史。

——新加坡國家博物館策展員蔡惠卿

新加坡國家博物館策展員蔡惠卿說,展覽不僅探討二戰對新加坡戰後幾代人的影響,也希望激發本地社會對於如何繼續紀念新加坡淪陷這一重大事件的討論。

她說:「每個人生活的經歷都很不一樣,對歷史記憶的詮釋方式和了解也不同。難得的是,這些記憶和故事經一代傳一代流傳了下來。希望藉此展覽探討這些記憶如何穿梭新加坡二戰的歷史,並讓訪客更進一步了解我國二戰的歷史。」

展覽分為七個展區,除了涵蓋新加坡淪陷時期的一系列事件,也揭示以前從未探索的主題,例如英軍如何在新加坡淪陷前一星期撤走平民、本地人的防禦準備,以及人們通過文件、素描和繪畫描繪當時的戰爭記憶等。例如,一名叫作傑弗里(Geoffrey Tan)的15歲少年,用打字機記錄了他戰時的經歷,最終匯成一本回憶錄。

展覽還將首次展出來自惹蘭培本山谷(Jalan Puay Poon)亂葬崗的200多件私人文物,當中包括鑰匙、皮帶扣、菸斗、子彈殼和手錶等,這些物品於1966年在惹蘭培本山谷被挖掘出土。

其他文物也包括從亞洲皇后號運兵艦殘骸中打撈出來的歐瑞康20毫米加農炮、英軍徽章等。亞洲皇后號是一艘於1941年1月被英國海軍部徵用做為運兵艦的客輪,並在1942年2月前往新加坡提供增援時遭日軍沉擊。

通過角色扮演遊戲 訪客可感受二戰點滴:另一方面,為了讓訪客有多元感官的體驗,他們在進入展區參觀前可通過遊戲「日落新加坡」扮演各種角色如護士或者軍人,並從這些人物的角度去感受新加坡淪陷時期的點點滴滴。

「亂離時代:1942年新加坡淪陷時期的回顧與意義」將從1月29日展至5月29日,新加坡公民和永久居民入場免費。

欲知更多詳情可上www.nationalmuseum.sg查詢。

以下內容來源:新加坡旅遊局,https://www.visitsingapore.com.cn/see-do-singapore/history/memorials/civilian-war-memorial。

第二次世界大戰是一場波及全球的大規模戰爭災難,新加坡也未能倖免。根據非正式估計,1942年2 月 15 日至 1945 年 9 月 12 日、日軍占領新加坡的三年零八個月間,至少五萬人蒙難。

「日本占領時期死難人民紀念碑」 坐落於新加坡美芝路 (Beach Road) 政府大廈草場 (Padang) 的東側,旨在緬懷二戰期間遇難的平民,象徵新加坡四大種族(馬來族、華族、印度族、歐亞族)的團結一心。

1967 年 2 月 15 日,新加坡已故前總理李光耀為日本占領時期死難人民紀念碑揭幕,這一天正是新加坡淪陷 25周年紀念日。後來,於 2013 年,這座紀念碑獲列為新加坡國家古蹟。

四根支柱

四根形狀和結構一致的巨型石柱,在這片寧靜的公園正中央拔地而立 65 米,高聳入雲。四根支柱象徵著新加坡的四大種族共同經歷的苦難,更為紀念那些遇難並長眠於此的四大種族人民。

一個歷史悲劇

如今,新加坡的許多年輕人也許對日本占領時期死難人民紀念碑的歷史意義已經沒有太多的概念,只是一味將紀念碑暱稱為 「筷子」。

其實,新加坡戰後在多個地方陸續發現遇難平民的亂葬崗,政府於是在 1962 年決定在此辟設集體墓地並建立紀念碑。單單在實乞納 (Siglap) 這個號稱 「死亡之谷」(Valley of Death) 地區,就發現了超過 40 個亂葬崗。

日本占領時期死難人民紀念碑佇立在一片墓地之上,下面埋葬著從各個亂葬崗挖掘出來的遇難者遺骸。

每年的 2 月 15 日,新加坡政府都會在這裡舉行二戰蒙難者追悼會,向亡靈致意,並謹記戰爭之痛。