「年味,年味。」每逢臨近農曆新年,總會聽到這個詞。但其實年味究竟是一種什麼「味」?或許是合家團圓餐桌前的那場年夜飯,或許是久別重逢好友相談甚歡的那抹茶香……在每個人的心中,年味不盡相同,卻同樣只有一年一度,彌足珍貴。

文字:黃郁俞 圖片:Fannie、黃郁俞、楊昌泰、有關單位

傳統習俗營造了傳統年味,是濃是淡,視乎習俗上的跟從。多代同堂的家族或企業往往較注重傳統和禮節,相較之下,傳統年味比一般家庭更濃。隨著時代的轉變,年味一直在變。或許老一輩覺得年味不再,但宏觀而言,並沒有所謂的消失,只是一種演變。部分舊有習俗逐漸被淡化或擯棄,新的習慣取而代之,新的年味也不斷誕生,生生不息。

圖片來源:Ninemer Communication

如今在新加坡,農曆新年期間依然能夠見到持續多年舉辦的相關活動,如牛車水年貨市場、春到河畔、妝藝大遊行等。醞釀年味之餘,它們也成了新加坡人過農曆新年的一種新習慣,在不同人心中,滋味各異。這一期,讓我們和你一起來——品嘗新加坡的年味。

傳統味 | 今時舊地尋古味

要說新加坡最有傳統年味的地方,肯定是牛車水。每到新年,牛車水就像一個百寶袋,凡是有關年節的事物,在這裡都可以找到。「新年萬事通」不是一蹴而就,似乎從有牛車水以來便是如此。

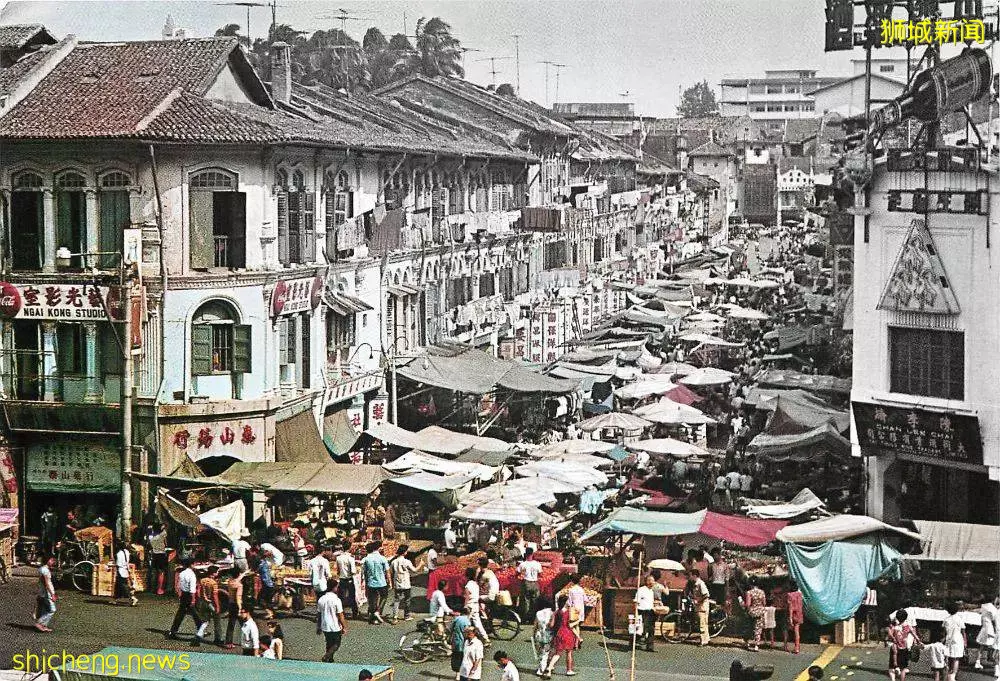

舊時農曆新年期間的牛車水。圖片來源:Michael Jefferies

楊昌泰:年貨市場不復當年

生於牛車水,長於牛車水的新加坡書法家楊昌泰,對此地感情很深。他表示,小時候父親是小販,以售賣燒肉為生,在農曆新年期間照常營業,使家裡的年味倍增。1960年代,牛車水在新年前夕幾乎24小時不打烊。全島的人從四面八方湧向這裡,打點新年大小事。

「當時住在偏遠的樟宜居民,一個月都買不到一次豬肉,更別說是燒肉,所以新年時他們一定會到牛車水添購新年用品。因為東西很齊全。」楊昌泰這麼說。其實不僅是食物,廣東人所需的祭拜用品,也只有在牛車水才能找到。這裡於是成為了本地人「唯一」和「必須」在農曆新年走一趟的目的地。尤其在年貨市場誕生之後,年味顯而易見。

現在的年貨市場和以前的對比,人潮不減,卻失去了一些傳統特色。根據楊昌泰的敘述,以前的攤位主要以售賣應節食品為主,此外還有新年唱片、訂製專屬賀年卡及揮春等。「以前牛車水會有人擺攤幫忙寫信,新年前夕寫信人會化身揮春好手,開始售賣春聯。」楊昌泰表示,新年周邊商品可營造更濃郁的傳統年味,只可惜如今聽新年歌曲可以通過網絡下載,賀年卡也變成以電子形式發送,就連春聯也能用列印版替代人手揮毫。時代的蛻變,真教人感慨萬千。

白進火:手作燈籠牽出人情味

傳統看似消失在時代洪流的當兒,往往一個轉身,又能發現它的蛛絲馬跡。位於摩士街36號的百年老店白新春茶莊,至今保留了以手作「紅包封燈籠」布置店面的老習慣。這家致力於推廣南洋茶文化的茶莊,在本地有口皆碑。

「農曆新年對傳統行業很重要,它代表了傳承的理念。我們不只要過新年,還要將店裡布置得喜氣洋洋。」白新春茶莊第四代掌門人白進火表示,他們會將前一年印製失誤的紅包封,轉交給一些附近的老居民,讓他們發揮創意,製作出紅包封燈籠。

這些燈籠在店裡一掛就是一年,隔年卸下經過一輪清洗後,再轉送給慈善團體或學校,從1998年開始至今,從不間斷。其實,店家大可購買現成的飾品,但仍堅持付費讓老居民親手製作,「這是白新春和老居民之間的情誼與牽絆。」白進火認為,這就是屬於他們獨有的年味。

香火味 | 為人為己為文化

新加坡歷史悠久的廟宇不少,每到農曆新年,到廟裡拜拜的信眾多不勝數,但這不意味著信眾們平日裡「偷懶」,而是希望在這個重要的節日裡,讓自己或身邊親友能得到神明的庇佑,在未來的一年裡都能被好事關照。因此在這段期間,各大廟宇的香火總是特別鼎盛。

百年歷史的四馬路觀音堂是信眾在新年期間必報到的神廟之一。圖片來源:Clarissa Eyu

神廟裡的信徒雙手合十虔誠地祈福。圖片來源:digitalpimp.a

尤祥瑞:跨年導覽游神廟

農曆新年上廟宇,有人為了燒香祈福,也有人為了文化傳承。新加坡傳統文化學會成員Victor(尤祥瑞)於十多年前開始組織「除夕夜神廟導覽」活動,將新加坡的神廟文化介紹給更多人認識。導覽團於每年除夕夜11點從天福宮啟程,途經多間廟宇,抵達最後一站時是清晨5點,耗時耗力。

Victor堅持做下去的原因,是為了見證這些廟宇的轉變。「希望可以帶領不同的人群,認識牛車水文化,也讓新加坡的神廟文化傳承下去。」他最開心的是,見到每年都有新面孔出現,因為這證明了不斷有人積極探索和珍惜本土文化。若有興趣參與可關注Victor的面簿:www.facebook.com/tao.victor

張瑞祥:合家上香求平安

道道地地的新加坡人張瑞祥(Lawrence)從小就養成與家人在除夕晚上,一起去四馬路觀音堂祈福的習慣,不過他倒是沒有「搶頭香」的經歷。

「我們求的是一年平安順利。」張瑞祥說,祈福是一種讓心靈得到慰藉的儀式。雖然從未感應過神明顯靈,卻有朋友在拜拜的過程中悄然落淚,他想這或許就是神明給予信眾的安慰。到四馬路觀音堂對張瑞祥而言是新年必做之事,詢及他哪天不到四馬路觀音堂拜拜會否不習慣,他篤定地回答:「只要我在新加坡,就必定會到那裡上柱香。」

張瑞祥的虔誠,傳承自家人。小時候,每到除夕,吃過團圓飯後,張瑞祥一家人便會到牛車水年貨市場湊熱鬧,再到四馬路觀音堂拜拜,母親還會把觀音堂的大香「請」回家。運送大香的過程難忘且有趣,他記憶猶新地說:「先要把車窗搖下,把點著的香頭擱在車窗外才能開車回家。」這種在車裡舉著香的畫面,也只有過年才有。

新潮味 | 團聚意義大於節慶

對年輕一輩而言,農曆新年是網絡平台打卡或更新狀態的好題材。同好之間可以互相比拼:誰家的團圓飯更豐盛、誰家的全家福更多人、誰先去了最新的春到河畔......除此之外,這個傳統節日帶給他們的,是否還有更深一層的意義?對他們來說,年味是否存在?如果有,是什麼?

李奉勤:傳統有趣相加,新年再流行

長輩們總以為年輕人不懂得珍惜、保留傳統,對於舊有習俗不屑一顧,事實是否如此?新加坡知名Instagrammer——Maya(李奉勤),在網絡上看來作風洋派,其實對農曆新年有著很深的情意結。「兒時過年氣氛比較濃烈,可能是因為爺爺奶奶還在世,家裡的凝聚力特別好,親朋戚友聚在一起,總有很多家常話可聊。」在Maya的記憶中,童年時有長輩在的新年截然不同,「節目」滿滿。無論是全家人一起大掃除、做年餅、辦年貨,又或同桌吃團圓飯,每一個瞬間都能感受到過節的幸福。

如今雖然沒有了從前長輩在時的凝聚力,過年家中依然少不了應節必需品,比如年花和年餅。一般上,農曆新年期間Maya不安排出國或工作,會留在家招待前來拜訪的親友。「即便喜慶氣氛不如從前,農曆新年仍給了我們和親人團聚的機會。」

年輕人是未來的主人翁,詢及Maya未來新年將如何轉變時,她表示如今流行復古。言下之意:流行總是不斷輪轉,舊的哪天也會成「新」。她希望能夠將舊有的過年好傳統或習俗重新詮釋後讓新一代接納,讓它們再次成為普及的年味。

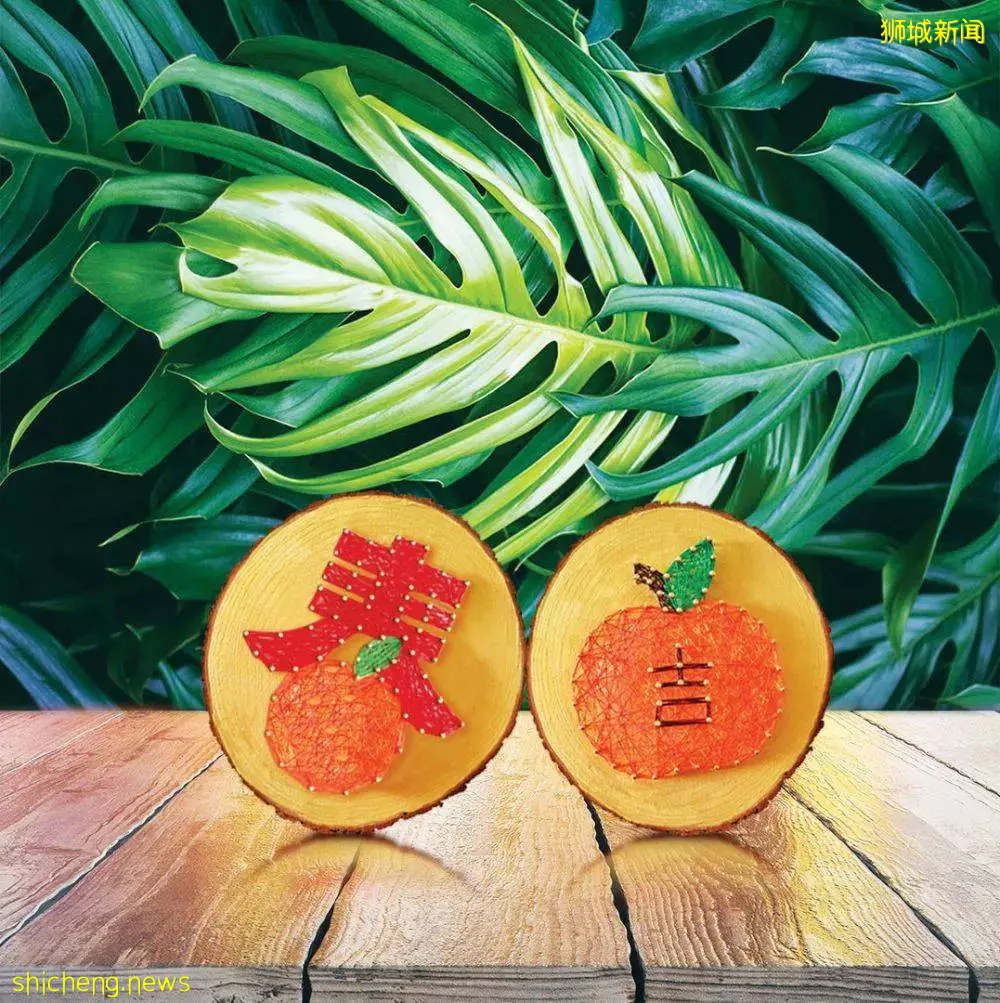

用曼陀羅方式編制的「春」和「吉」是富有新意的春節擺設。圖片來源:Fannie

劉玉瑩:合家團圓就是過年

從馬來西亞嫁到新加坡的曼陀羅手作達人Fannie(劉玉瑩)表示,夫家過年比較非傳統,家人常會趁農曆新年的長假出國旅遊。「雖然不能在正日(除夕)吃團圓飯,但少不了提前聚一聚。」對她而言,團聚無謂提早或延遲,因為有家人的陪伴就是團圓,有家人的日子即是過年。

目前,Fannie育有一名11歲的兒子。她在教育孩子學習傳統思想上也費盡心思:「農曆新年的文化不能到此為止,必須灌輸下一代正確的觀念。」Fannie以身作則,花心思以自己擅長的曼陀羅手作為基礎,用繩子纏繞出賀歲的圖案,如「春」、「吉」、橘子、黃梨等,讓孩子看她如何使用新鮮的元素製作新年飾品,讓傳統染上嶄新的年味。

Fannie在新年時必拍一張全家福。圖片來源:Fannie