1978年11月的十一屆三中全會,大家可定都很熟知。這是中國歷史上一個偉大的歷史轉折點。

這次大會上鄧小平提出「實踐是檢驗真理的唯一標準」,重新確立「實事求是」的指導方針,並且從此開始讓中國走上改革開放的道路。

但是在此之前,鄧小平也經過了不停的反思和考量才最終確定改革開放的道路。

在同年的10月,鄧小平訪問新加坡,可以說鄧小平對於改革開放的很多啟發都來自於這次訪問。

在小平同志訪問時,還只是國務院副總理的身份,但是新加坡的最高領導人李光耀卻親自前來機場迎接。

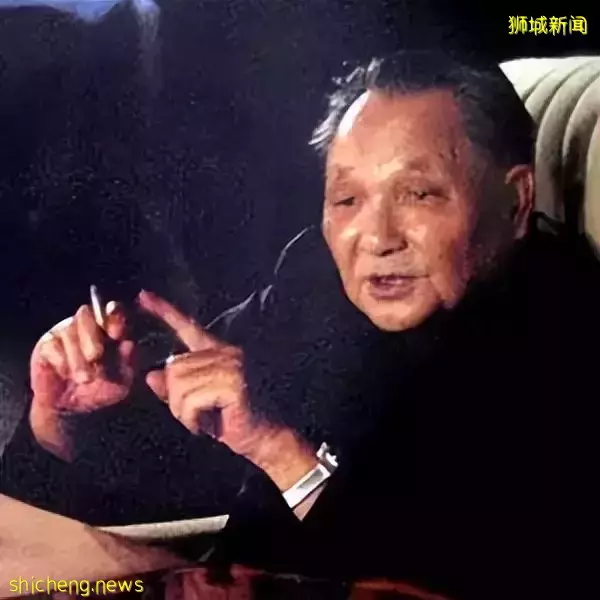

小平同志當時已經74歲高齡,但是他卻依然精神抖擻,步伐矯健。

李光耀看著眼前硬朗慈祥的老人,非常開心的握著小平同志的手,說道「您能來新加坡訪問真的太好了,我們全體國民都非常歡迎您!」

鄧小平也激動的回握李光耀的手,說道「能來到新加坡訪問,我也十分開心!」

兩位領導人的會面為什麼會這麼感慨呢?

偏見與淵源

其實,新加坡是海外華人最多的國家。

按照這一層面來說,中新本應早早建立和諧的外交聯繫才對。

但是在中國剛剛成立的時候,中國幾乎處於被封鎖的狀態,而新加坡自獨立後,就效仿學習歐美西方國家的資本道路。

在中國的特殊時期,我們之間的關係並不是很融洽。

有多深的偏見,就有多深的羈絆,說的大抵就是中國與新加坡的關係,新加坡幾百萬的人口中,華人幾乎占據了70%以上。

而且,自元朝時期,就有中國人民移居到新加坡的記載。

雖然有很多同胞們生活在這片土地上,但是仔細觀察新加坡這個地方的歷史,就會發現中國之所以對新加坡的偏見這麼深,是因為愛之深,責之切。

中國對於新加坡的追溯到元朝時期,1819年,英國人打開了新加坡的大門,做起了生意。

而華人大規模的移民過去也是自這一時期開始,1821年時,第一批從中國福建廈門移民過來的華人們到了新加坡,成為新加坡發展的重要力量。

在成為一個獨立的主權國家之前,新加坡經歷了很長一段時間的英屬殖民時期。

作為一個港口城市,新加坡的發展十分的快速,1867年成為了受英國直接統治的海峽殖民地。

雖然在主權上新加坡受到了嚴重打擊,但是新加坡的經濟發展卻十分繁榮!

那時候移居到新加坡的華人們占據很大比重,但是華人在新加坡的待遇可謂是非常艱難。

新加坡為英屬殖民地的時候,當地官吏駐軍大部分為英國人,一些移居的馬來人多為巡警和漁夫,華人們大多為商人、農民和勞工。

普通華人民眾的住房、學校等都是大問題。

新加坡的經濟繁榮和優越地理位置使它一直被很多人覬覦,1941年12月,第二次世界大戰期間,日本野心巨大,趁英國的防備薄弱一舉攻下了新加坡。

這也是英國始料未及的一件事,但是,新加坡作為南洋華人聚集最多的地方,在那種特定的環境下,華人對於日本的抗爭和厭惡是十分高亢的。

因為當地華人人口密集的優勢,這裡可以說是南洋華僑的抗日運動中心。

當時的陳嘉庚就領導「南洋華僑籌賑祖國難民總會」,共計發動了東南亞約800萬的華人,還籌到了約合4億餘元國幣的巨額外匯正支持中國的抗戰大業。

在這期間,新加坡境內的華人也遭到了不同程度的摧殘,有些愛國志士被殘忍殺害,有些則是從學校中被趕出來,還有一些房東甚至會不把房子租給華人居住。

這樁樁件件都真實的發生在那時候的新加坡。

二戰結束之後,華人們的生活和處境都好了很多。有很多海外的華人華僑們也在新中國建立後回到家鄉支援祖國的建設,這時候的新加坡尚未完全實現獨立,但是卻開始擁有很高的自治權利了。

1959年,新加坡的地位開始轉變為自治邦,華人李光耀在這一年被選舉為新加坡的首任總理。

在他上任四年後,通過國內的民主選舉,1963年9月,新加坡和馬來亞、沙巴、沙撈越共同組成了馬來西亞聯邦。

這本是為了各國發展,但是,聯邦僅僅成立了兩年之後,新加坡就退出了聯邦,成為一個擁有獨立主權的國家。

就在新加坡剛剛獨立的同年,還加入了大英國協,之後新加坡因為人口增長緩慢的問題,還推出了引進人才,吸引外資的政策。

也正是因為這樣的決策讓新加坡背上了「帝國主義的走狗」這種罵名。

70年代前後的中國,國內的思想和經濟都正在經歷一場動盪和浩劫。

那時只要和資本主義相關的東西就一定是極端錯誤的。

而新加坡此前在抗戰時期作為海外華人聚集地,現在卻依靠這歐美等國家實現國力和經濟的發展,這一時期中國與新加坡也一直處於未建交的關係,難免不被痛斥。

但是新加坡與中國的淵源是怎麼也斬不斷的,再加上當時的中國除了被歐美封鎖,同時在東南亞地區又面臨著蘇聯這個威脅,這樣下去是不行的。

學習與深思

時任新加坡總理的華人領袖李光耀,是新加坡人民行動黨的創始人之一,還是新加坡最高領導人。

新加坡在吸引外資、對外開放上面的決策,就是由他操刀。

同時,李光耀也在時刻關注著東南亞和世界上的局勢,中國所處的地理位置,能受到的最直接的威脅還是來自於蘇聯和周邊的東南亞國家。

自從50年代中蘇關係極具惡化,中國就不僅是受到歐美的封鎖,同時還有北邊鄰國蘇聯的威脅。

經過艱難的發展,掌握了核武器的中國在國際上的地位日益提高,此前一直同中國保持著距離的李光耀也發現了微妙的局勢變化想要做出一些改變。

再加上中國也一直在致力於改善自身同周邊東南亞國家的關係,走出危局,1974年時,中國同馬來西亞建交。

這件事也讓李光耀看到了轉機和希望,在1976年時,李光耀進行訪華,那時候已經疾病纏身的毛主席親自接見了李光耀,他也同鄧小平進行了深刻的交流。

1978年10月,74歲的鄧小平同志來到新加坡訪問,其實也是想要看看,現在的新加坡究竟在那樣的政策下被治理的如何,是否和兩年前見到李光耀時他說的那般繁榮和諧。

鄧小平曾經在20年代的時候來過新加坡,在他赴法國留學期間,曾經經過這兒,那時候的新加坡尚屬英國的殖民地,整個社會都很混亂,環境也不好。

這次訪問,讓鄧小平看到了今非昔比的新加坡,從機場去往宴會廳的路上,他一路看著車窗外的景色,不禁也想到那時候的中國國內還是一片藍灰色世界的景象。

他十分感嘆,說道,「現在的新加坡治安真好,而且真的被建設成了花園城市,變化日新月異啊。」

李光耀接著鄧小平的話毫不吝嗇的道,「是啊,這些年的變化真的很大,不過是越來越好啦。」

鄧小平點點頭微笑,其實他早就有讓中國進行改革的想法,現在親眼看到新加坡的成果是十分可觀的,心中的念頭更堅定了,但是改革不是一張嘴和一紙計劃就能完成的事情,他還需要更加完善的計劃,以及學習。

從機場來到了新加坡的內閣會議室,雙方也開始展開交談。

李光耀早在1976年就與鄧小平見過面,深知鄧小平有菸癮這件事,所以在鄧小平座位旁邊準備了兩個痰盂以備小平同志使用。

結果會議快要結束的時候,小平同志一根煙也沒抽,李光耀還感到了疑惑,這菸癮可不是那麼好抑制的啊!

鄧小平看出來了李光耀的疑惑,笑的很是爽朗,說道,「我記得您對煙味很是敏感,這才忍得住,今天您親自迎接我,我自然也要做好一個客人該做的。」

李光耀對於鄧小平同志的這一番話很是敬佩,隨後,又應鄧小平的請求,兩人前去新加坡的居民區大巴窯進行了考察。

他們來到一戶普通民眾的家裡坐了坐,鄧小平這才真實的體會到了現在的中國同別的國家的差距,在這戶居民家裡,有一應俱全的家用電器,家具也很乾凈整潔。

最讓小平同志感到差距的一點,是在這戶人家看到的冰箱,其中塞滿了雞鴨魚肉和各種蔬菜水果,而且在和這戶人家的交談中也能知道,要購買這些食物只需要去小區下配備的超市就可以買到。

新加坡的人民衣食住行各方面的設施都非常完善,生活也很富裕,可是現在我們國家的人民呢?

還必須在限定的日子憑藉著糧票才能買到食物和衣物。鄧小平不禁深深自責:為什麼我們的人民生活的還這麼貧苦呢?

由於這次在普通民眾中的見聞,鄧小平對中國以後要進行改革和開放的道路已經無比堅定。

但是他也意識到,必須解決一個實際的問題,那就是如何保持中國的社會主義國家特性的情況下,實行改革引進外資,因為改革是牽一髮動全身的事情。

還有一點,那就是為什麼現在中國內部會出現現在的思潮動盪,如何讓大家再堅定的樹立起社會主義的旗幟,並且走好這條道路是鄧小平另一個深刻反思的點。

改革與開放

新加坡的訪問結後,回到中國時,其實十一屆三中全會已經開幕了四天,但是好在這次訪問之行收穫頗豐。

在大會上時,鄧小平首先是對黨內思想進行撥亂反正,重新確立「實事求是」的指導思想。

接下來,鄧小平提出了現在為什麼要進行改革的幾點必要,第一是現在國家面對的軍事威脅基本已經不存在了,而且日後世界上最重要的競爭力一定是經濟。

第二就是現在國內的生產力低下,我們必須要正視我們現在和世界存在的差距,並且要趕上去,不能夠再掉隊!

但是,改革,自古以來都會有守舊派的阻撓,鄧小平當即還提出了一個重要的準則——「實踐是檢驗真理的唯一標準」!

衝破重重阻力,鄧小平提出了中國特色的社會主義市場經濟體制。

1979年7月開始,在廣東、福建這兩個地方划下了深圳、汕頭、珠海、廈門等經濟特區,通過減免關稅等的一系列優惠政策吸引外資,開始中國的改革開放之路。

雖然中國的改革起步較晚,但是在1980年,李光耀再一次訪問中國的時候,已經出現了日新月異的變化。

鄧小平接待他,李光耀就對鄧小平說「再一次來到中國,變化真的很大!」

這次來打中國的見聞,讓李光耀第鄧小平更加佩服,在兩人的交談中,李光耀甚至說過這樣一句話

「如果小平同志出生在新加坡,我出生在中國,那我想小平同志還是會達到我的位置,可是我在中國卻未必能做到像小平同志一樣的位置啊。」

這些話足以證明李光耀對於鄧小平的敬佩,但是李光耀沒想到的是,這一次會面會成為他和鄧小平的最後一次會面。

中國的改革開放之路在鄧小平這位總設計師的規劃之下,穩紮穩打,也證實了鄧小平說的那句話,實踐是檢驗真理的唯一標準!