新加坡,一個對於中國人來說既熟悉又陌生的國家。它是世界上除中國之外,第二個以華人為主的國家,華語是官方語言,同時也使用簡體漢字。看起來新加坡無疑就是我們的一個海外親戚。

但同時,新加坡的繁華與發達,以及非常西方化的生活方式也讓我們疑惑,這真是一個華人的國家嗎?

數百年前,當第一批華人來到馬來半島頂端的方寸之地定居謀生開始,新加坡就註定了它與文化民族源頭中國之間無法割捨的關係。

新加坡是炎黃文化在東南亞的漂泊者,這個漂泊者帶著深深的文化烙印,但又想抹掉這個烙印。但豈知,這個烙印早已深入了新加坡的血肉,越是想要抹掉就越會傷筋動骨,這在中國日漸崛起的今天更是如此。

東南亞的流浪者

當1819年英屬東印度公司的船隊來到新加坡時,這裡還只是馬來半島最南端的一個不起眼的小漁村。但船隊的領導者史丹福·萊佛士爵士一眼就看中了這塊寶地。

他迅速和當時的統治者柔佛蘇丹簽訂了條約,這位有著「維多利亞式道德」的英國紳士決心在這裡為女王建立起一個優良的深水港,一座「法治與自由之城」。

由此,新加坡正式開埠,並迅速成為了大英帝國由印度向遠東,尤其是中國進行貿易的重要樞紐。

但是貿易的大宗項目卻是向中國走私鴉片,當經過兩次鴉片戰爭之後,這項貿易更是明目張膽地走向了台前。至於萊佛士爵士口中的「法治與自由之城」,則是海賊、娼妓和非常貿易橫行,生活條件惡劣。

隨著蘇伊士運河的開通,新加坡的地位再一次提升,成為了歐亞航海路線中最重要的停泊點。而橡膠樹的種植則又讓這個城市成為全球主要的橡膠加工和出口基地。

十九世紀中國動盪的形勢,也讓無數華人「下南洋」來到了新加坡。他們或是憑著宗族關係來此投靠已經站穩腳跟的親友同鄉,或是孤身前來闖一闖以圖日後能衣錦還鄉。

雖然早在明朝時就有華人來此謀生,但真正讓新加坡成為華人聚集地的,卻是這些清末民初來自東南諸省的同胞。

稍後,伴隨著第二次世界大戰的炮火,日本人來了。雖然新加坡的華僑奮勇抗起日寇的侵略,但作為殖民統治者的英國人只用了半個月不到的時間便宣布投降。隨後日本大將山下奉文宣布新加坡易名為「昭南」,從大英帝國的殖民地成為了大日本帝國的領土。

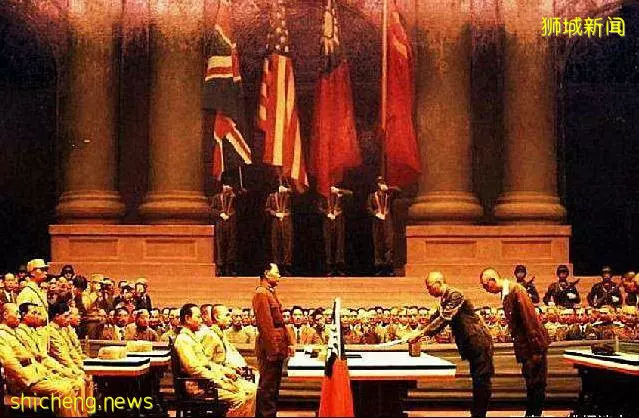

三年日據時期,新加坡的華人受盡了日軍的鐵血蹂躪,不僅因為他們抵抗日軍,更因為他們支持遙遠祖國的抗日戰爭。所以,當日本戰敗投降之後,新加坡街頭的歡慶活動中,居然出了中華民國的國旗。

戰後,英國人又回來了,不過他們早已日薄西山。新加坡也不再信賴這個臨陣脫逃的舊主,轉而追求新的出路。

他們嘗試著和馬來西亞合併,但因為民族與宗教等問題,又被馬來西亞踢了出來。當時已經主政新加坡的李光耀為此潸然淚下——新加坡,這個在東南亞的炎黃流浪者該何去何從?

魚尾獅的傳說

1965年被迫的獨立的新加坡,經濟落後一片破敗,當真是一個無家可歸的流浪漢形象。但好在還有李光耀,在經歷了一系列挫折之後,這位剛過不惑之年的年輕領導人痛定思痛,在政治和經濟上拿出了自己的解決方案。

有了被從馬來西亞踢出、被迫獨立建國的經歷之後,李光耀深感民族撕裂、族群對立對社會和國家的傷害。為此儘管華人占新加坡七成以上,但李光耀仍強力將英語作為官方第一語言。

同時對華人則推行「華語運動」,提倡說漢語中較為通行的北方官話,而不是彼此交流困難的各地方言。此後絕大多數的新加坡人都掌握兩種語言,即英語和本民族語言。

在此基礎上,李光耀更強調新加坡的多元化與民族融合。對外,他說得最多的就是新加坡的華人,雖然有著華人的外表,但內在與思想則早於中國大陸完全不同,而是另一種價值觀。

在被異族國家包圍之中,彈丸之地的新加坡雖然華人占多數,但如果形成一家獨霸,民族撕裂其後果可想而知。於是去中華化,成為了新加坡抹平族群間隙,促進國家社會融合的一條捷徑。

同時,在國家行政上李光耀信奉的是嚴刑峻法,以及對於異見者、新聞媒體和言論自由的高壓管束,這點來自於日據時期,李光耀發現日軍實行的管理雖然嚴酷殘忍,卻使整個社會治安為之一新,甚至出現了路不拾遺夜不閉戶的狀態。

於是他在新加坡推行了嚴厲的法律與獎懲機制,結果帶來的是政府廉潔高效和市民素質的整體提高——其實戰後經濟騰飛的亞洲國家裡,有不少領導人都曾在戰時的日本政府或軍隊里工作過,其中典型就是李光耀和韓國總統朴正熙。

他們靠著鐵腕和高壓手段推行政策,雖然經濟取得進步,但同時也被批為「獨裁者」。

靠著多元化的民族政策和鐵腕的行政,憑藉著作為歐亞航道樞紐的地理位置,新加坡很快就在高附加門類的製造業中闖出一片天地,繼而在石化、金融和服務業方面新加坡人以難以想像的速度大踏步前進。

終於在上世紀九十代成就了「亞洲四小龍」的美談、到2018年,這個面積只有浦東新區一半多大的小國仍是世界第四大金融中心,也是東南亞唯一的已開發國家。

這一切猶如那隻被奉為新加坡象徵的魚尾獅,魚尾代表了新加坡那個小漁村的過去,而獅首則代表了新加坡的現在。但雖然是獅子,可終究還是太過迷你——以城為國的新加坡想要生存下去,如何選擇策略最重要。

夾縫中的生存者

雖然去中華化、割裂與炎黃文明的聯繫對新加坡來或者李光耀說是個重要的國策。但彈丸之地的新加坡如何在國際社會上生存,李光耀能夠依靠的仍是來自中國的古老政治智慧。他如同春秋戰國時代的謀士們一樣,在大國間合縱連橫,與夾縫中求得生存與發展。

新加坡的第一次經濟高速發展,依靠的是上世紀六七十年代美國的對越作戰。新加坡作為美國向越南投送物資的重要中轉點,獲得了極大的經濟利益。

這點和日本在五十年代借著韓戰而獲得經濟騰飛有著異曲同工之妙。但新加坡雖然靠著美國成功發展起來,卻並不像日本那樣完全被美國所控制,而是依舊保持著自己的獨立。

新加坡的這份獨立,來自於其並不完全依賴某一個大國,而是絞盡腦汁保持平衡。新加坡是最晚和中國建交的亞洲國家,李光耀曾經和中國大陸關係拉深,常為鄧出謀劃策。

據說大陸很看重李光耀的進言,有段時間內中國很多幹部都會去新加坡進修充電,學習資本經營與行政管理。可同時,新加坡又一再提醒美國人,中國一旦崛起將不可阻擋,務必保持對亞洲的持續深度介入,才能保住自己世界霸主的地位。

自從和中國建交以來,新加坡就從未停止在中國的投資建設。1994年,新加坡在蘇州投資建設了高新工業園區。抹不去的炎黃血統與文化淵源,沒有中國大陸的靠山,彈丸新加坡如何在夾縫中生存?

到現在,蘇州高新園區每年的GDP是3000多億,位列全國經濟開發區首位。多年以後,李光耀在蘇州高新園區的金雞湖發表講話,認為蘇州高新園區是新加坡最成功的一筆投資。

可就在差不多同時2002年,新加坡已經籌劃TPP,並在六年之後成功推銷給歐巴馬政府。其意正是對付國力已經開始起飛的中國……

但到了2011年,當李顯龍從父親手上接過總理職務之後,新加坡在大國間反覆左右橫跳的招數似乎開始不靈了。當中國獲得了巴基斯坦瓜達爾港的運營權,在特朗普主政的美國退出TPP之後,新加坡的部署開始被打破。

而急於擺脫被動的李顯龍一時間忘記了平衡,開始一邊倒地投靠了美國,最典型的案例就是在南海問題上站隊美國,很快李顯龍就發現自己的一系列破壞平衡的操作所帶來的惡果,於是自2018年起新加坡又開始了微妙的轉向。

從南海問題、「香會」談中國經濟發展再到香港問題,李顯龍和新加坡似乎又開始找回李光耀時代的作風。可如今的形勢已然要嚴峻得多,夾在中美兩國間的彈丸小國,能夠選擇的路其實少之又少。

小結:

靠著與母國文化的割裂,來建立新的國家認同與民族歸屬。憑著精妙的平衡政策,是自己能在大國的夾縫中求得生存發展。新加坡在一代人的時間內取得了舉世矚目的成就,也讓他們相信自己能將命運掌握在手中。但這終究是一個美好的理想,當新舊兩股勢力開始在區域乃至全球進行對抗時,小國的命運其實就如同風雨中的小船了。