左圖為萬壽堂酒,右圖為1975年,官員在三巴旺附近的島嶼搗獲非法samsu釀酒處。(王乙康面簿/國家圖書館)

作者 侯佩瑜

衛生部長王乙康幾乎天天都在玩社交媒體,有時發資訊類貼文,有時貼貼圖集,有時交待一下自己的工作進展等,但文內總有一些「吸睛亮點」,抓住網民的眼球。

譬如,王部長的這則貼文:

他在貼文中寫道, 在最近的國會辯論上,我的立場是新加坡需要保留自由貿易協定政策。我提到我們只對四類產品(酒、香菸、汽車和汽油)徵收關稅,其中一類與Samsoo有關。然而,當了貿易談判代表好幾年,我還真不知Samsoo究竟是什麼來的,也從沒喝過。

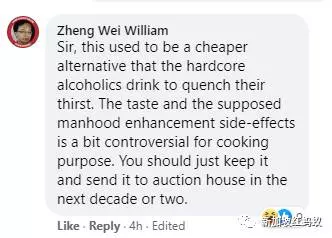

官委議員約舒亞(Joshua Thomas Raj)送給我這個(萬壽堂酒Ban Siew Tong Samsoo),但沒說明這是用來喝的,還是烹飪用的?

王乙康曾參與多項自由貿易協定,也曾是新加坡同美國展開雙邊自由貿易談判的副首席談判代表(2000至2003年)。

王部長有問,網民自然有答,一起為他揭開Samsoo的謎底。 綜合各方資料,Samsoo又名Samsu,在中國叫三蒸酒。在東南亞一帶,則稱為米酒或三蘇酒。

這種酒的酒精含量驚人,從17%至 48%不等。套一句賣酒老闆的話就是:「喝半瓶就醉了,喝啤酒需要六瓶才能達到同樣效果」。

因為酒精含量高,據說除了飲用之外,還可以當生髮水、消毒水、煤油燈燃料等,至於是否有效,就不得而知了。

根據新加坡關稅局的一份資料,本地進口Samsu分為四大類,主要由大米或高粱等穀物發酵和蒸餾製成。有藥用成分的則添加了草藥、蜥蜴、昆蟲、蛇等。(聽起來是不是有點像「十全大補」的壯陽酒?)

(新加坡關稅局)

年輕的蟻粉如果像王部長一樣沒聽過Samsu,一點都不出奇,因為都是阿公阿嫲年代喝的烈酒。

由於價格低廉,常被視為「窮人的飲料」。

網上有關Samsu這類酒的資料不太多。有網民嘗試到谷歌尋找有關Samsu的資料,結果意外發現本地有一個人與這個酒同名同姓。

叫Sam,姓Soo的他目前就職於聖淘沙名勝世界高級採購主管。(瞬間紅了,哈哈哈)

紅螞蟻把網民分享自己對Samsu的記憶,拼湊出一些屬於新加坡的Samu故事。

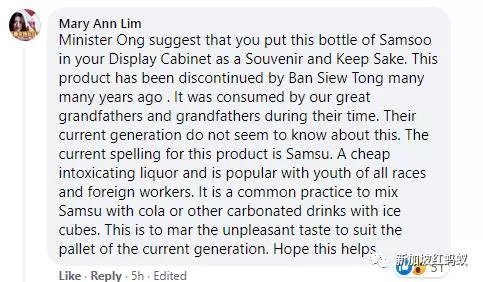

有網民說,王部長照片中的「萬壽堂酒」,很多很多年前萬壽堂已經停產了,建議他放在陳列櫃里作為紀念品收藏。這個產品目前的英語拼寫是Samsu。

這是我們的曾祖父和祖父在他們那個年代喝的,是一種廉價又容易喝醉的酒,深受各族群年輕人和外國勞工的喜愛。

最常見的喝法是在Samsu中摻可樂或其他碳酸飲料,再加冰塊。

據另一名網民的說法,Samsu與茅台和二鍋頭的酒精含量和主要成分差不多,但價格有著天淵之別。

在新加坡,五加皮、玫瑰露、紹興酒和米酒等都可以籠統稱為Samsu。我國曾經有新加坡製造的兩款「Samsu」。

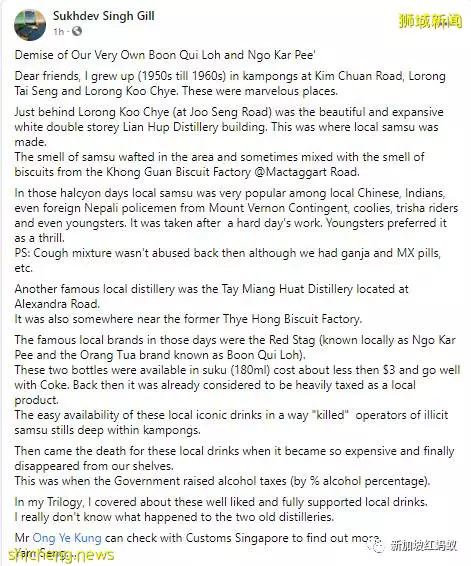

生於1950年的網民,小時候住在金泉路(Kim Chuan Road)一帶的甘榜村落。

他說,當時裕盛路(Joo Seng Road)有一家叫Lian Hup的釀酒工廠,經常飄出陣陣Samsu米酒香味,有時還夾雜著附近康元餅乾(Khong Guan)工廠的餅乾香味。

在那個美好的年代,本地製造的Samsu深受本地華人、印度人,甚至是駐紮於翡瓏山營地的尼泊爾辜加警察、苦力、三輪車夫和年輕人的喜愛。每日辛苦勞作後,喝上一杯,既解疲乏又解鄉愁,年輕人更喜歡將它當作一種刺激。

雖然當時本地有大麻和MX藥片(這是上世紀70年代嗑藥者最喜歡的一種安眠藥,因為它能讓人們進入恍惚狀態)等,咳嗽藥水當時還未被濫用。

(1960年代,因為價格便宜,大家盛行喝Samsu,當時衍生了許許多多非法的Samsu釀酒營業者,還帶來了健康健康風險,政府不打擊不行。)

另一家釀酒廠,則是位於阿歷山路的Tay Miang Huat。

當時著名的本地品牌是Red Stag,本地人稱為五加皮(Ngo Kar Pee),Orang Tua(馬來語:長者)品牌則被本地人稱為玫瑰露(Boon Qui Loh)。

一瓶180毫升,價格低於3新元,但在當時,作為本地生產的產品,被認為稅收很高。

後來,政府提高了酒精稅(按酒精含量的百分比),酒精含量如此高的samsu瞬間變得非常昂貴,這些酒也慢慢在本地銷聲匿跡。

也有網民告誡王部長,這曾經是一種給嗜酒者作為便宜替代品的酒。它的味道和傳說中能增強男子氣概的副作用都具有爭議,若用來烹飪,有點不太好。

「你應該留著它,在10年、20年後拿去拍賣會更好。」

沒嘗過這種酒的網民,讓王部長品嘗後給大家分享「喝後感」。(不喝酒的紅螞蟻,弱弱問一句:這種酒真的是年份越高越香醇嗎?)