挑選第四代總理時,大費周章,後來第四代公推了王瑞傑。可惜事與願違,冠病疫情「烽火連三年」,王瑞傑的接班計劃被迫延後,他認為自己的年齡和健康情況不再適合接班,於是請辭。

王瑞傑請辭之後,第四代一直未能選出合適人選。與前三次不同的是,這次,不再由第四代自己去組織討論。李顯龍與第四代部長商議之後,委派第三代核心、前黨主席許文遠出馬,與內閣部長一個個見面聊,包括國會議長陳川仁和職工總會秘書長(一把手)黃志明,但不找屬於第三代的李顯龍和兩位國務資政,私下向內閣部長了解各人的看法和態度,發現絕大多數人推舉黃循財,於是,便確定由黃循財接班。

在確定之前,許文遠還與所有PAP國會議員溝通,取得眾人的支持,才由李顯龍對外公布黃循財獲推舉為第四代總理的信息。

為什麼本次要採取由元老級的退休部長用「一對一」的方式探問「民意」?《聯合早報》引述政治觀察員陳慶文副教授的觀點,認為這或許意味著接班人競爭非常激烈,只能有沒有利益牽連的前輩來主持「民意調查」工作。

李顯龍接任總理時52歲,現年70歲;王瑞傑現年61歲,如果兩三年後接任總理,已經63歲;黃循財現年49歲,如果兩三年後接任總理,屆時不大於52歲,年齡優勢是明顯的。

內閣和PAP中央委員會

下一次調整將有何看點

新加坡內閣和PAP中央委員會下一次調整將有何看點?

李顯龍已說,他會進行內閣調整。這是題中應有之義。

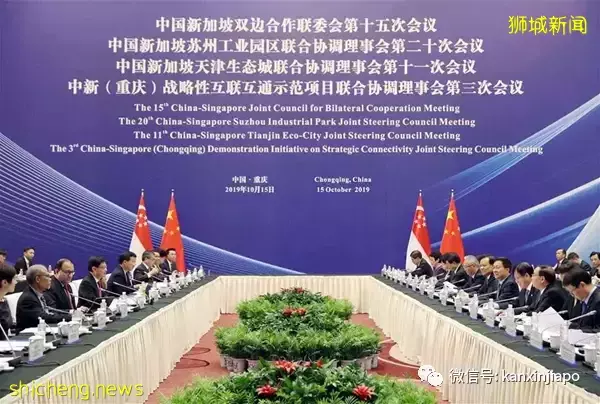

內閣會怎麼調整?黃循財升任副總理應該沒有懸念,有可能兼任財政部長。同時,相信黃循財會從王瑞傑手中接過中雙邊合作聯合委員會(Joint Council for Bilateral Cooperation,簡稱JCBC)新方聯席主席職務。中方聯席主席是國務院常務副總理韓正。

新加坡內閣第三代部長應該會有人引退。我判斷,至少其中一位國務資政會引退,王瑞傑改任國務資政。

外交部長維文有可能不太動。

接下來就看已經擔任11年國防部長的黃永宏。如果黃永宏沒動,那麼第四代部長目前陣容應該不會大動。

如果國防部長職務空了出來,不排除王乙康、陳振聲其中一人接任。那麼,內閣就會出現「大風吹」,目前內閣的兩位第二部長英蘭妮、孟里齊就有可能出任一把手。

第四代的高級政務部長當中,會不會有人升任第二部長?

較為年輕的后座議員當中,會不會有人進入政府擔任政治職務?

另一個重要的是PAP的黨務調整。今年年底,PAP中央執行委員會將換屆。本次換屆,應該理所當然由黃循財擔任第一副秘書長(第一副黨魁)。會不會設第二副秘書長?是否由陳振聲繼續出任第二副秘書長?

目前中委會當中的第三代部長會不會從黨職隱退?比如黨主席顏金勇、財政尚穆根。

估計不太會,即便引退,也不一定兩人一起引退。

治理經驗豐富

選戰經驗如何

黃循財在治理方面,應該說經驗較為豐富,經歷過所有三個領域——社會領域(如衛生部、教育部、文化、社區與青年部等)、經濟領域(財政部、能源市場管理局、金融管理局、國家發展部)、安全領域(國防部)多個職務。

然而,身為總理,治理國家固然是重中之重的任務,但是另一個同等重要的任務是帶領政黨贏得選民支持,打敗對手,贏得選戰,蟬聯執政。

一個最好的例子就是邱吉爾。你能帶領英國贏得戰爭,但不一定能帶領政黨贏得大選。

(圖源:黃循財在國會裡參與辯論)

黃循財曾在國會與反對黨議員辯論,主張「新加坡必須保持經濟開放,因此需要繼續引進外國人才和先進技術」,同時,政府會盡力幫助本地員工和失業者,緩解他們的生活壓力。

接下來擺在黃循財面前一個最大的挑戰,就是如何證明自己有能力帶領人民行動黨贏得大選。

下一屆大選必須不晚於2025年11月23日舉行,至今最多三年半。

在這三年半內,如果出現補選,就應該由黃循財負責PAP的選戰,吸取寶貴經驗,就像當年吳作棟負責安順區的PAP選戰一樣。

李顯龍現年已70歲,如果等到2025年舉行大選,屆時已經73歲。我判斷,李顯龍有可能在疫情再進一步受控之後,比如今年下半年,找個不利於反對黨的時機,提前大選。

這樣的話,這次大選李顯龍仍能帶領PAP應戰,為黃循財扶上馬,送一程。假設PAP又一次贏得大選,在選後一年左右,總理職務可以交棒給黃循財,自己擔任國務資政,完成政權的交接;再之後,在2024年或2026年黨內中委會選舉,進一步卸下黨魁職務,完成黨內權力的交接。

你可能不知道

一、2013年,黃循財推動計劃,讓所有新加坡公民和永久居民免費參觀各種博物館和展館。在此之前,所有人皆需付費。

二、黃循財1997年至1999年曾擔任總統王鼎昌的私人首席秘書,並於2005年至2008年擔任總理李顯龍的首席私人秘書。

三、他喜歡大自然,喜歡音樂,喜歡狗

四、他在馬林百列長大,家境清寒。母親九歲時給人洗衣掙錢,說服父母讓自己上學,當時女生上學並不常見。母親後來成為小學教師,從事教育四十多年。

五、黃循財28歲時結婚,三年後離異,後來再婚,這在PAP政要中是很少見的。當時PAP引黃循財從政時透露了他的婚姻狀況,許多人都認為PAP開始願意接受「不是十全十美」的人。