就在新加坡準備與2019冠狀病毒共存之際,本地新增確診病例最近卻以四位數飆漲,讓國人憂心忡忡。傳染病專家認為,公眾是時候承擔更大的個人責任,以及重新思考冠病與人類的關係。

伊莉莎白諾維娜醫院傳染病專科醫生梁浩楠告訴《今日報》,隨著更多人接種疫苗,並非每名冠病檢測呈陽性的人都需要入院治療。多數患者可以居家隔離,用溫度計或血氧儀等簡單工具監測他們的體溫和氧氣水平,再開決定是否有必要住院。

杜克—新加坡國立大學醫學院新發傳染病重點研究項目副主任黃英勇教授則表示,每日新增的冠病病例中,有95%沒有症狀或症狀輕微,無需住院治療,因此本地醫療系統仍有足夠能力處理嚴重病例。

上周五(24日),衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授在政府跨部門抗疫工作小組記者會上說,大約40%患者在家中康復,15%至20%在醫院,其餘則在在社區護理設施。

封鎖不再是上策

專家也強調,隨著冠病無法被完全消滅,封鎖措施已經不再是上策,更重要的是,公眾必須承擔更大個人責任。

梁醫生表示,這意味著人們無需等待政府指示,自行決定是否走出家門同其他人見面,以及在感到不舒服時進行檢測。

不過,亞太臨床微生物學學會會長淡馬亞教授認為,安全管理措施一改再改,讓公眾感到困惑,使他們未能承擔更多個人責任。

「他們被告知冠病非常危險,即便他們身體狀況良好並已接種疫苗,他們也不能一家三口出去喝咖啡。但若真的受感染並發燒,他們卻要留在家裡而不要導致急診部負荷過重。對一般人來說,這是難以理解的。」

國大楊潞齡醫學院醫學系教授戴爾弗斯爾認為,只要病例沒有以倍數增加,現有的政策就足以協助新加坡過渡到冠病成為地方性流行病的階段。

從即日起到下個月24日,堂食人數將從原本的五人減少到兩人,即便已完成接種疫苗的人,最多只能兩人一組外出用餐;居家辦公也再次成為既定模式。

病例破千勿恐慌

當更多人接種疫苗後,專家也認同,冠病不應該被視為一種危險和致命疾病。

淡馬亞教授認為,需要明確地向公眾傳達冠病是一種輕度疾病的信息。

戴爾弗斯爾教授表示,信息的轉變意味著即使社區病例真的達到數千起,人們也不應恐慌。

「如果有1000名身體健康的30歲和40歲患者接種了疫苗,那無需擔心。這些人極不可能需要醫療協助,所以你不應該因為幾千人被感染而感到恐慌。」

他補充,如今需要關注的數字是那些在加護病房的病人、需要氧氣的病人,以及未接種疫苗者、年長者和免疫力下降者。

黃英勇教授則表示,沒有人通過追蹤和隔離措施來處理地方性流行病,如骨痛熱症,關鍵在於管理這些病例,以儘量減少重症患者的負擔。

疫苗接種加強劑

截至2021年9月23日,已有近91,500名老年人接種了加強劑。

9月25日,接種Moderna疫苗的接種點開始增加50微克的劑量進行加強接種,因為有證據表明50微克劑量足以增強免疫反應,此前接種過程中使用的劑量為100微克。

與年輕人相比,50至59歲的成年人患潛在併發症的風險更高,許多人早在六個月前就已經接種疫苗,保護水平可能會隨著時間的推移而減少。

從10月4日開始,衛生部將逐步邀請年齡在50至59歲且至少在六個月前完成兩劑疫苗接種方案的人士接種mRNA疫苗加強劑。

加強檢測

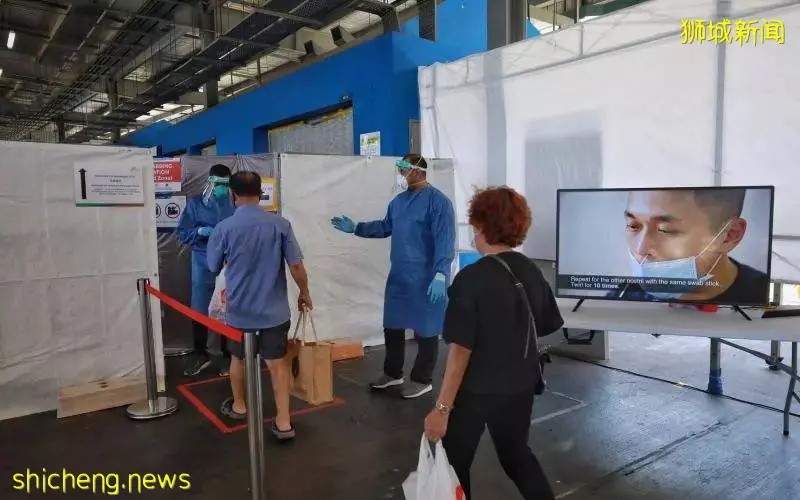

自2021年9月25日(周六)起,新加坡衛生部開設8個區域檢測中心(RSC)和3個快速檢測中心(QTC)。

區域檢測中心

大僑小學舊校舍

白沙的雲海小學舊校舍

加基武吉的務能中學舊校舍

新民徑的碧苑中學舊校舍

實龍崗路上段的實龍崗初級學院舊校舍

兀蘭的星爍初級學院舊校舍

裕廊東樹群中學舊校舍

前義順臨時巴士轉換站

快速檢測中心

聯邦通道的教育部文物中心

碧山體育館

勿洛市鎮廣場

從2021年10月1日起,新加坡衛生部會在官網上發布COVID-19確診病例所在地區的詳細地圖,幫助居民做好行程規劃,方便在同一時間段內去過這些危險地區的人及時做好自檢自查。