新加坡的政府組屋。(海峽時報)

作者 侯佩瑜

以下這些居家用品和食品,都能在新加坡人的家中找得到,一些更是「新加坡家庭」專屬獨有。

1、裝骨頭的紙盒

(聯合晚報)

雖說新加坡人在環保工作上做得不怎麼樣,但有一方面還算做得不賴。

在新加坡的商業購物地段,經常會看到有人在發傳單(沒錯,明明沒多少個人在看了還是頻頻派發製造垃圾)。而且信箱裡頭也會經常收到傳單、廣告類的雜誌等。

有意思的是,幾乎每家每戶都不會輕易丟棄這些紙張,反而會將這些雜誌和廣告單等再循環,折成一個個的小盒子,用來裝食物殘渣。

吃飯時每人發一個,用餐後順手拿起來丟掉乾淨利落也不會弄髒桌面,完美地發揮它們的剩餘價值。

農曆新年期間,客人上門拜年吃瓜子或剝花生也能適時派上用場,方便又好用。

(紅螞蟻提供)

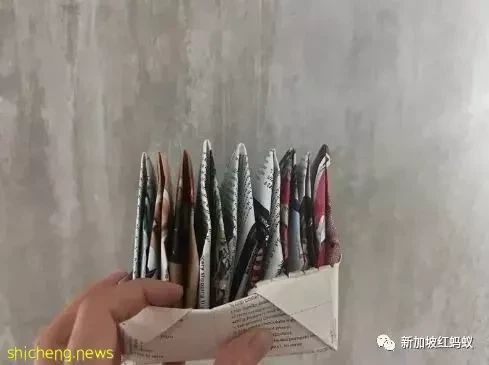

2、塑料袋

絕大多數的新加坡人去超市買東西,都會拿到很多塑料袋。他們既不會主動拒絕也不會自帶購物袋。因為他們會將這些塑料袋帶回家作為垃圾袋。

和其他城市不同的是,超過80%新加坡人口都居住在高樓,必須使用公共垃圾槽丟棄廚餘垃圾。

為了環境衛生,減少老鼠蟑螂滋生,政府早期鼓勵人民必須使用塑料袋妥善包裝好家裡的垃圾和廚餘等,再丟進垃圾槽。

經過長時間薰陶,新加坡人已養成這個難以改掉的習慣。

新加坡人每天至少用上一到兩個塑料袋來裝垃圾丟棄。

因而,我們在日常生活中也習慣性地把從各處得到的塑料袋,特別是來自主要「供應商」——超市的塑料袋儲存起來。在新加坡,大家幾乎都無需額外花錢購買黑色的塑料袋。

即使政府這些年來鼓勵商家通過對塑料袋進行收費,來鼓勵民眾減少使用購物袋,但效果不太顯著。新加坡每家每戶家中都有堆積如山的塑料袋,大家還是「袋袋益善」呢。

值得一提的是,新加坡早期的政府組屋單位內的廚房,都建有專屬垃圾槽。這種獨特的設計,相信是全球罕見的。

(紅螞蟻提供)

不過,為了提高效率,節省人力和成本,建屋局在1989年開始推出中央垃圾槽系統,改用機械來集中處理垃圾。

於是,新式的組屋不再設有個別單位的垃圾槽,居民丟垃圾時要走出家門,扔到各層的中央垃圾槽里。

這樣可減少所需安裝的垃圾槽與滑道數量,也減少了垃圾收集點的數量,從而節省人工收集和運輸垃圾的人力,也簡化了廢物處理過程。

3、各種藥油

有瘀青就塗Zam-Buk膏,被蚊叮蟲咬就抹青草油,嬰兒漲風就搽如意油.....新加坡家庭的藥箱一定會有這些常備藥品。

Zam-Buk藥膏。(海峽時報)

Zam-Buk藥膏是一種治療擦傷、輕微扭傷、燒傷、燙傷、瘙癢、蚊蟲叮咬的藥膏。據說這藥膏的歷史可以追朔到1900年代。當時是由英國人創立,最初在澳大利亞和紐西蘭流行,是橄欖球和足球場運動員的急救藥膏,還一度紅到加拿大,最終在1998年停產。

產品名稱Zam-Buk的起源不詳,但一些人認為它起源於南非的一個小鎮,不過這一說法未得到證實。Zam-Buk的商標先後被多個公司註冊,目前由知名品牌拜耳(Bayer)在泰國生產,並在馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞和南非銷售。

青草油。(大東亞網站)

雙蝦標青草油是新加坡製造的商品,有鎮痛止癢、消炎殺菌、消腫祛毒的功能。可用於瘡瘍疥癬、蚊蟲叮咬、腳氣、跌打損傷等症。

(網際網路)

馬來西亞出品的「吉祥牌如意油」,主治解除肌肉及關節疼痛,小兒脹風,肚痛及傷風感冒。

這些被譽為「平民價萬用藥油」的功能描述中,無獨有偶都提到能包治百病。

坦白說紅螞蟻都試用過,覺得功效被誇大了,真的沒那神。不過,大家到現在還繼續用著,代代相傳,或許傳承的更多是情懷,畢竟有爺爺奶奶、爸爸媽媽的味道。

新加坡的藥油一向馳名海外,也是旅客的伴手禮首選,較出名的有千 里追風油、黑鬼油、紅花油及活絡油等。

4、美祿 (Milo)

美祿(Milo)享有新加坡人「國民飲料」的美稱。新加坡人出國公幹或旅遊通常都會帶著「傍身」,用來一解鄉愁。

在我國病毒阻斷期的第一周,美祿更一度成為新加坡的熱搜詞。

說美祿是新加坡家家戶戶的「鎮家之寶」,一點都不誇張。沒時間吃早餐喝一杯充飢,晚上餓了沖一杯吃點餅乾當宵夜。

而梳打餅蘸著熱騰騰美祿的吃法,應該是許多新加坡人童年的味蕾記憶。

(網際網路)

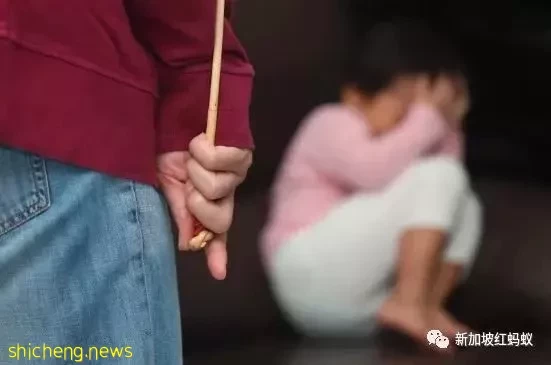

5、藤條

(示意圖)

新加坡網媒Mothership去年國慶節進行的一項民調顯示,讓許多新加坡人見了瑟瑟發抖的藤條,竟被票選為最具新加坡特色的家庭物品。

看來,藤條在無數新加坡人心中留下了不少陰影和恐懼。

如今的新加坡家庭管教孩子,已較少體罰,藤條估計已不再是必備的家庭用品。

不過疫情期間,藤條的功能竟然再次上線。

新加坡媒體曾報道,居家辦公加上居家學習,竟然刺激了藤條的銷量大增,一度賣斷貨。家長們都買來威懾孩子。

據知,世界上大部分的藤條是在菲律賓、馬來西亞和斯里蘭卡生產,然後分銷到世界各國。怪不得新馬一帶的父母喜歡用藤條作為家法侍候。

蟻粉認為還有哪些物品具有家庭特色呢?