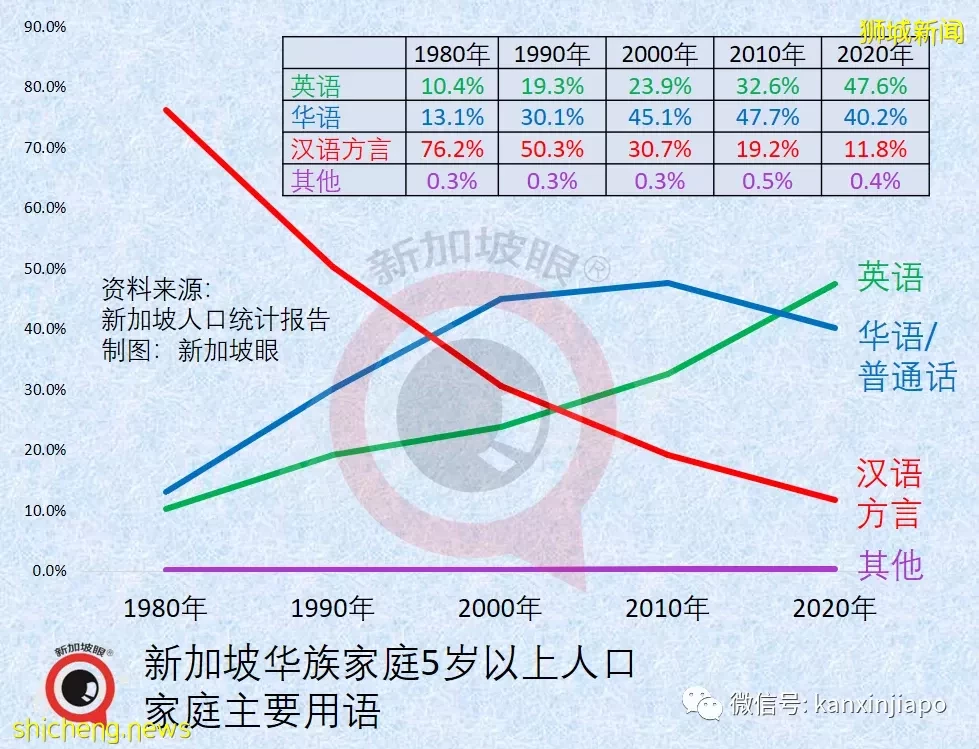

新加坡統計局的人口普查結果顯示,在家裡使用方言的華人家庭從1980年的76.2%急劇下降到2010年的19.2%,然後繼續跌落至2020年的11.8%,而且在家用方言的絕大多數都是六十歲以上的年長者。新加坡年輕一代華人幾乎與方言絕緣。

在新加坡,漢語方言大勢已去。

方言雖然式微 但仍然發揮四大作用

方言既然大勢已去,政府不在出生證上顯示「方言籍貫」,為何仍要引起華社的強烈反對?

原因很簡單,方言和方言籍貫密切相關,但並非一體。

作為口語,方言是式微了,但是,作為文化和族群的認同,方言籍貫在新加坡仍扮演著很大的作用。

首先,方言籍貫有著重要的歷史功能,一個最好的例子就是新加坡祖籍金門的社群。

有不少人有時誤會金門歸屬台灣。實際上,無論在歷史上或在現實上,金門一直隸屬福建,即便在今天的兩岸政治現實中,在金門島上,仍有一座「福建省政府」。

(2017年,東南亞祖籍金門的青年返鄉尋根。圖源:許振義)

在當局的「福建省地圖」中,明確劃定「福建省目前實際管轄兩個縣,一個是金門縣,一個是連江縣」。儘管這個所謂的「福建省政府」實際功能和權力遠遠不如它下轄的金門縣政府,但是,在文化和歷史上,金門仍然是歸福建的。

這一切,對新加坡祖籍金門的社群來說是理所當然的,我就是一個。我們從小都說「福建金門」,從來不說「台灣金門」。

在新加坡的我們為何對此這麼清楚?因為我們儘管絕大多數人是新加坡土生土長的第二代、第三代,甚至第四代、第五代,但是,由於方言籍貫的認同,我們與原鄉金門保持聯繫,所以,對這段歷史十分熟悉。可以想像,如果我們斷了這個維繫,就不一定會再對這段歷史和現狀有如此明晰的認識。

第二,方言籍貫有文化功能。在新加坡,方言已經失去語言的溝通功能,但是,它還保留著傳承文化的功能。

新加坡華人的傳統祖籍地都在東南沿海,百里不同俗, 十里不同音,各個地緣性會館自然以自身方言為文化歸屬和認同的根本。

在這種文化歸屬和認同下,社團主辦各種活動,包括青少年回鄉尋根,讓他們實地考察、感受祖籍文化和歷史,培養對祖籍地和祖籍文化的認同和向心力。

少了方言,是不是就無法傳承文化?見仁見智。文化傳承有通過文字的,有通過口語的,有通過非語言渠道的。通過口語傳承的文化,少了方言,就只能通過華語/普通話來傳承,大體雖然不會有多大差別,但是會喪失很多地方的特色和細膩的情感。

第三,方言籍貫有情感紐帶的作用。我祖籍福建金門,遇到同樣是使用閩南語的朋友的時候,就會感覺特別親切。這種親切,就像在用英語的國際會議上遇到講華語的中國人,同樣的感覺,就是古人所謂之「他鄉遇故己」。這種情感,是維繫新加坡兩三百個地緣性會館和社團成千上萬人的文化紐帶。

第四,方言籍貫在新加坡還有實際生活功能。相對來說,華社在教育、衛生等社會領域提供的服務比殖民地時期少很多,但是,仍在做不少努力,例如一些校風較好、聲譽較高的小學是隸屬會館的學校,例如隸屬福建會館的道南學校、光華學校等,如果家長是會館會員,同時又給學校當義工,子女在報名進小學時,能提前獲得抽籤入學的機會。因此,有不少家長願意成為會館會員和義工。

由於這些會館是地緣性會館,所以,在申請入會時必須提供籍貫證明。在傳統上,由於出生證上列明了父親的方言籍貫,那麼,孩子自然而然就屬於這個籍貫。但是,如果出生證上不再列明父親的方言籍貫,那麼,對孩子方言籍貫的認證就有可能會出現問題。

只懂英語是倒退 喪失文化認同感

如果新加坡華人喪失了中華文化的根,就成了無根之漂萍。李光耀說:「如果只通曉自己的母語,新加坡就無法生存;只懂英語,則是倒退,我們會喪失自己的文化認同感,失去那分內心的自信——是這種自信,讓我們明確了自己在這個世界上的定位。「 李顯龍則在2012年說:「我們應該保留文化的根,以免在這個千變萬化的世界裡迷失方向,走錯了路。」

因此,近年來我們看到新加坡華社積極重新構築自己的文化身份,一方面要「保存和繼承傳統華族文化,另一方面要「發揚及推動本地華族文化」。所謂「傳統」就是在早年移民時期從中國祖籍地繼承而來的原生文化,而「本地」指的就是本土化之後的衍生文化。新加坡華社認為這兩方面都該並重,不應偏頗。

社群必須扮演自己的角色

方言是在古代交通和資訊不發達的產物。工業革命帶來現代交通,信息革命帶來現代資訊,一方面,我們享受著全球化帶來各地的物產和文化,以及全球化的經濟分工帶來生活成本的降低和生活品質的提高,另一方面,這種交融有時對本土文化產生難以避免的衝擊,使多元的世界趨向單極化,文化的多樣性趨向單一性。

文化多樣性是人類社會千百年來發展的結果。如果文化趨向單極和單一,在短期會讓這個世界失去精彩和絢麗,長遠來說,由於缺失不同文化之間的互相滋養和補充,就可能導致文化的「近親繁殖」,而讓人類文化走向灰暗與沒落。

祖籍廈門、曾在新加坡多個政府部門擔任政務部長的曾士生認為,社群有責任為方言創造空間。他說:「方言是魚,社群是水;沒了水,也就沒了魚。愛護方言的社團和民眾都出點兒力,做點兒事,發點兒光,堅守和擴大方言的空間,不要讓方言繼續走下坡路。」

早在疫情肆虐的2020年11月,新加坡廈門公會就成立了閩南語講演會,在每月的第三個周一傍晚舉行例會,用閩南語進行講演,不但會員踴躍出席,努力學習閩南語,而且也有不少會外嘉賓也前去學習,其中還有一些是來自其他方言社群的。

新加坡晉江會館今年則開辦了「聽福建歌,學閩南語」的系列講座,吸引了數十人次,通過耳熟能詳的福建流行歌曲、童謠等等,來學習閩南語。

新加坡福建會館多年來開設閩南語班,讓警察、護士等接觸民眾的前線工作人員學習閩南語。目前新加坡福建會館為泛亞太地區的醫科在籍學生開辦閩南語班,有來自新加坡本地、澳大利亞、紐西蘭及台灣地區的,也有友族馬來人與印度人,共33名,其中不乏學生領袖。

筆者最近認識一個新加坡本地祖籍潮州的少年仔,名叫Gareth Quek郭璟佚,是萊佛士書院的學生。針對新加坡漢語方言式微的情況,他跟幾個朋友製作了一個視頻,出謀劃策。同時,他們正在嘗試編制一本新加坡式閩南語字典。

各個社群為保留自身方言生存空間做出努力,上述只是一些例子,我相信,新加坡的其他方言社群——潮州、廣府、客家、海南等等,肯定也在作著各種努力。 在新加坡,方言式微已成事實。但是,我們仍然可以做出努力,避免方言和祖籍文化走向消亡。

作者簡介

許振義博士

《新加坡眼》董事經理,先後畢業於新加坡國立大學、南京大學。他曾擔任新加坡多個政府部門的新聞主任兼發言人、中國事務處長。 2002年至2010年常駐中國,歷任新加坡駐上海商務領事、在華外資企業總經理、商會總監。2011年起,擔任新加坡「通商中國」總經理、新加坡國立大學亞洲事務處主任、隆道研究院總裁等職。曾任上海黃浦區、江蘇南京市和連雲港市招商顧問。

目前在新加坡多個團體擔任義務職務,包括學術團體南洋學會會長、社會團體怡和軒文教主任、金門會館文教主任、福建會館文化組副主任等。