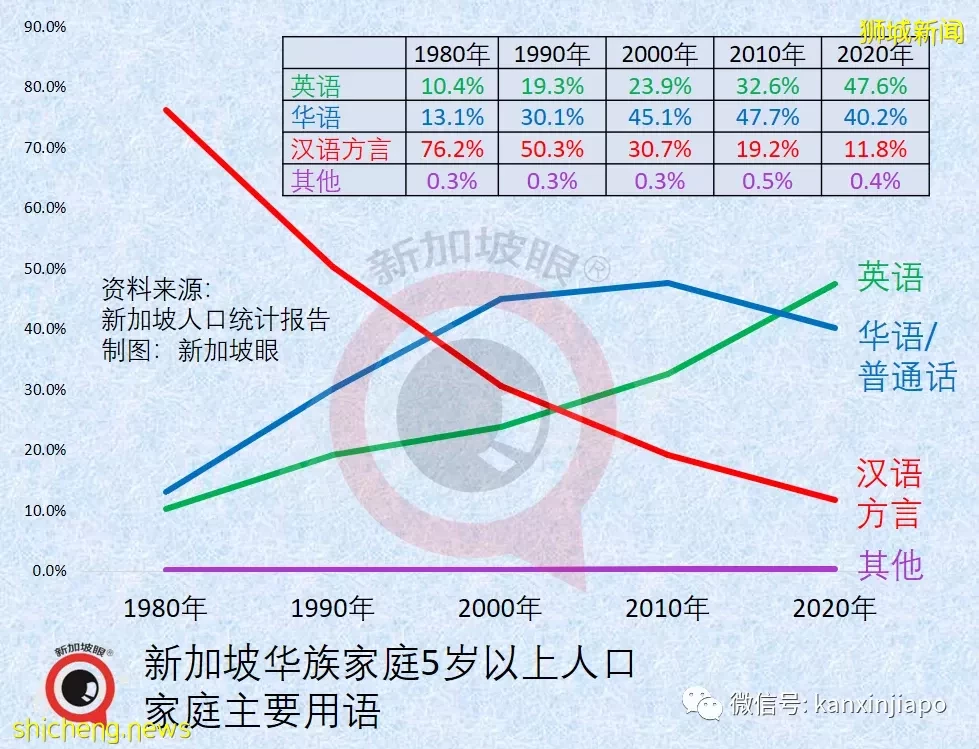

新加坡统计局的人口普查结果显示,在家里使用方言的华人家庭从1980年的76.2%急剧下降到2010年的19.2%,然后继续跌落至2020年的11.8%,而且在家用方言的绝大多数都是六十岁以上的年长者。新加坡年轻一代华人几乎与方言绝缘。

在新加坡,汉语方言大势已去。

方言虽然式微 但仍然发挥四大作用

方言既然大势已去,政府不在出生证上显示“方言籍贯”,为何仍要引起华社的强烈反对?

原因很简单,方言和方言籍贯密切相关,但并非一体。

作为口语,方言是式微了,但是,作为文化和族群的认同,方言籍贯在新加坡仍扮演着很大的作用。

首先,方言籍贯有着重要的历史功能,一个最好的例子就是新加坡祖籍金门的社群。

有不少人有时误会金门归属台湾。实际上,无论在历史上或在现实上,金门一直隶属福建,即便在今天的两岸政治现实中,在金门岛上,仍有一座“福建省政府”。

(2017年,东南亚祖籍金门的青年返乡寻根。图源:许振义)

在当局的“福建省地图”中,明确划定“福建省目前实际管辖两个县,一个是金门县,一个是连江县”。尽管这个所谓的“福建省政府”实际功能和权力远远不如它下辖的金门县政府,但是,在文化和历史上,金门仍然是归福建的。

这一切,对新加坡祖籍金门的社群来说是理所当然的,我就是一个。我们从小都说“福建金门”,从来不说“台湾金门”。

在新加坡的我们为何对此这么清楚?因为我们尽管绝大多数人是新加坡土生土长的第二代、第三代,甚至第四代、第五代,但是,由于方言籍贯的认同,我们与原乡金门保持联系,所以,对这段历史十分熟悉。可以想像,如果我们断了这个维系,就不一定会再对这段历史和现状有如此明晰的认识。

第二,方言籍贯有文化功能。在新加坡,方言已经失去语言的沟通功能,但是,它还保留着传承文化的功能。

新加坡华人的传统祖籍地都在东南沿海,百里不同俗, 十里不同音,各个地缘性会馆自然以自身方言为文化归属和认同的根本。

在这种文化归属和认同下,社团主办各种活动,包括青少年回乡寻根,让他们实地考察、感受祖籍文化和历史,培养对祖籍地和祖籍文化的认同和向心力。

少了方言,是不是就无法传承文化?见仁见智。文化传承有通过文字的,有通过口语的,有通过非语言渠道的。通过口语传承的文化,少了方言,就只能通过华语/普通话来传承,大体虽然不会有多大差别,但是会丧失很多地方的特色和细腻的情感。

第三,方言籍贯有情感纽带的作用。我祖籍福建金门,遇到同样是使用闽南语的朋友的时候,就会感觉特别亲切。这种亲切,就像在用英语的国际会议上遇到讲华语的中国人,同样的感觉,就是古人所谓之“他乡遇故己”。这种情感,是维系新加坡两三百个地缘性会馆和社团成千上万人的文化纽带。

第四,方言籍贯在新加坡还有实际生活功能。相对来说,华社在教育、卫生等社会领域提供的服务比殖民地时期少很多,但是,仍在做不少努力,例如一些校风较好、声誉较高的小学是隶属会馆的学校,例如隶属福建会馆的道南学校、光华学校等,如果家长是会馆会员,同时又给学校当义工,子女在报名进小学时,能提前获得抽签入学的机会。因此,有不少家长愿意成为会馆会员和义工。

由于这些会馆是地缘性会馆,所以,在申请入会时必须提供籍贯证明。在传统上,由于出生证上列明了父亲的方言籍贯,那么,孩子自然而然就属于这个籍贯。但是,如果出生证上不再列明父亲的方言籍贯,那么,对孩子方言籍贯的认证就有可能会出现问题。

只懂英语是倒退 丧失文化认同感

如果新加坡华人丧失了中华文化的根,就成了无根之漂萍。李光耀说:“如果只通晓自己的母语,新加坡就无法生存;只懂英语,则是倒退,我们会丧失自己的文化认同感,失去那分内心的自信——是这种自信,让我们明确了自己在这个世界上的定位。“ 李显龙则在2012年说:“我们应该保留文化的根,以免在这个千变万化的世界里迷失方向,走错了路。”

因此,近年来我们看到新加坡华社积极重新构筑自己的文化身份,一方面要“保存和继承传统华族文化,另一方面要“发扬及推动本地华族文化”。所谓“传统”就是在早年移民时期从中国祖籍地继承而来的原生文化,而“本地”指的就是本土化之后的衍生文化。新加坡华社认为这两方面都该并重,不应偏颇。

社群必须扮演自己的角色

方言是在古代交通和资讯不发达的产物。工业革命带来现代交通,信息革命带来现代资讯,一方面,我们享受着全球化带来各地的物产和文化,以及全球化的经济分工带来生活成本的降低和生活品质的提高,另一方面,这种交融有时对本土文化产生难以避免的冲击,使多元的世界趋向单极化,文化的多样性趋向单一性。

文化多样性是人类社会千百年来发展的结果。如果文化趋向单极和单一,在短期会让这个世界失去精彩和绚丽,长远来说,由于缺失不同文化之间的互相滋养和补充,就可能导致文化的“近亲繁殖”,而让人类文化走向灰暗与没落。

祖籍厦门、曾在新加坡多个政府部门担任政务部长的曾士生认为,社群有责任为方言创造空间。他说:“方言是鱼,社群是水;没了水,也就没了鱼。爱护方言的社团和民众都出点儿力,做点儿事,发点儿光,坚守和扩大方言的空间,不要让方言继续走下坡路。”

早在疫情肆虐的2020年11月,新加坡厦门公会就成立了闽南语讲演会,在每月的第三个周一傍晚举行例会,用闽南语进行讲演,不但会员踊跃出席,努力学习闽南语,而且也有不少会外嘉宾也前去学习,其中还有一些是来自其他方言社群的。

新加坡晋江会馆今年则开办了“听福建歌,学闽南语”的系列讲座,吸引了数十人次,通过耳熟能详的福建流行歌曲、童谣等等,来学习闽南语。

新加坡福建会馆多年来开设闽南语班,让警察、护士等接触民众的前线工作人员学习闽南语。目前新加坡福建会馆为泛亚太地区的医科在籍学生开办闽南语班,有来自新加坡本地、澳大利亚、新西兰及台湾地区的,也有友族马来人与印度人,共33名,其中不乏学生领袖。

笔者最近认识一个新加坡本地祖籍潮州的少年仔,名叫Gareth Quek郭璟佚,是莱佛士书院的学生。针对新加坡汉语方言式微的情况,他跟几个朋友制作了一个视频,出谋划策。同时,他们正在尝试编制一本新加坡式闽南语字典。

各个社群为保留自身方言生存空间做出努力,上述只是一些例子,我相信,新加坡的其他方言社群——潮州、广府、客家、海南等等,肯定也在作著各种努力。 在新加坡,方言式微已成事实。但是,我们仍然可以做出努力,避免方言和祖籍文化走向消亡。

作者简介

许振义博士

《新加坡眼》董事经理,先后毕业于新加坡国立大学、南京大学。他曾担任新加坡多个政府部门的新闻主任兼发言人、中国事务处长。 2002年至2010年常驻中国,历任新加坡驻上海商务领事、在华外资企业总经理、商会总监。2011年起,担任新加坡“通商中国”总经理、新加坡国立大学亚洲事务处主任、隆道研究院总裁等职。曾任上海黄浦区、江苏南京市和连云港市招商顾问。

目前在新加坡多个团体担任义务职务,包括学术团体南洋学会会长、社会团体怡和轩文教主任、金门会馆文教主任、福建会馆文化组副主任等。