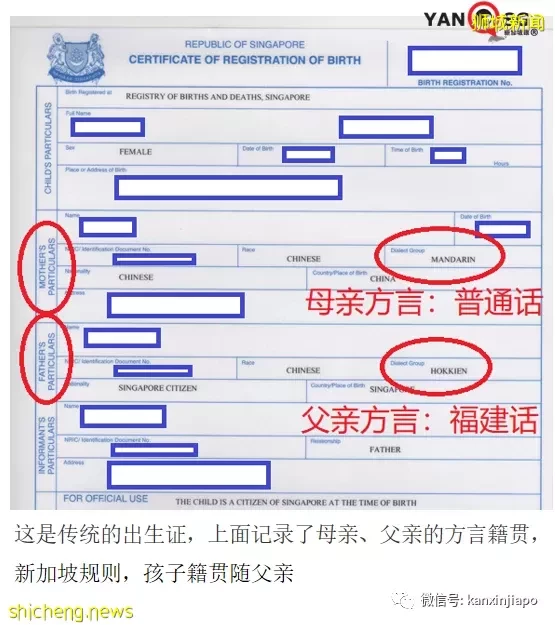

这几天,由于新加坡电子版出生证上把华人方言籍贯信息省略,引起华社强烈反对。当局随即改弦更张,恢复这个百年传统,此事暂时平息。

很多朋友对此事不太了解,不就是省略了方言籍贯信息吗?这事这么严重吗?为何会引起华社的强烈反对?当局的整改反应为何来得如此迅速?

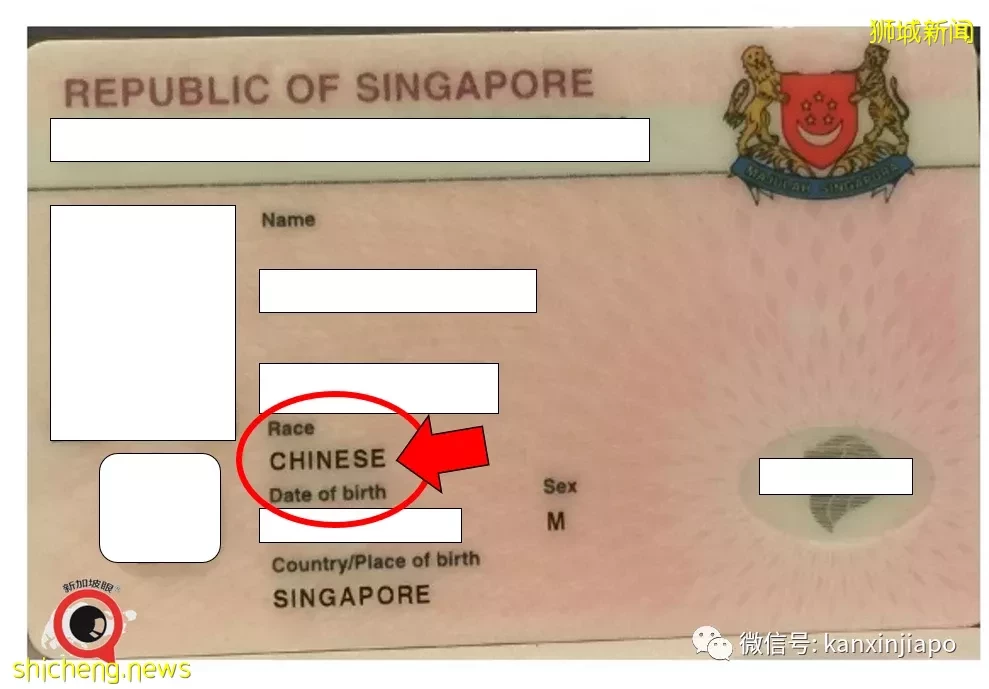

除了在出生证上列明种族和方言籍贯,新加坡在身份证上也列明持有人的种族。在其他国家,这个并不常见。同样是多元种族的马来西亚,身份证上并不注明种族。

种族和方言籍贯为何如此重要?简单说,从新加坡开埠至今,新加坡这个移民国家的前后两百年,种族和方言籍贯始终牵涉到个人乃至社会的方方面面——语言、文化、认同、归属、信仰、教育、公益……甚至政治。

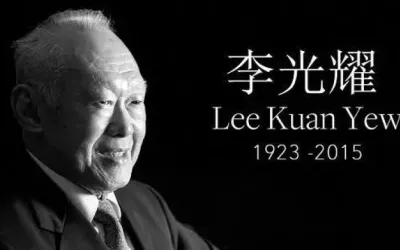

汉语方言在早年的新加坡社会有多重要呢?我举个例子,1966年,新加坡独立刚满一年,李光耀在他的第一次国庆群众大会作演讲,除了马来语、英语,就是用闽南语演讲,而非普通话。

为何?因为当时闽南语是新加坡华人社会的主要用语,而不是华语/普通话。

半个世纪之后,在回忆1997年大选的选战时,李光耀说:“引起选民最热烈反应的一些演讲仍是用闽南语发表的,对老一辈人来说,方言才是他们真正的母语”。

到了2011年总统选举,候选人陈庆炎为了争取华社支持,到各宗乡会馆“拜票”。

我们都知道,语言、文化、族群认同与归属、信仰等等……都是触及人心最深层的,也是最为敏感的,因此,涉及这些方面的任何举动,如果事先没有沟通并取得共识,社会引发强烈之反应,完全在情理之中;应对这样的反应,当局本次整改措施来得如此迅速,当然也不让人感到意外。

(许振义《布衣南渡》,南京大学出版社2018年出版。第一章就谈新加坡华人移民历史与社会变迁)

什么是“华社”? 为何政府重视华社?

前文提到,“出生证事件”引起华社的强烈反应。那么,什么是华社?为什么华社强烈出现强烈反应,政府就需要即刻整改? “华社”,顾名思义,就是华人社会。

那么,什么是华人社会?是不是几个华人聚在一起,就是华人社会?

当然没有这么简单。 所谓“华社”,主要是指社会上有组织、有影响力的华人团体,这些团体包括:

一、商会与行业协会,例如新加坡中华总商会、新加坡中国商会、新加坡食品产商联合会、新加坡琼侨咖啡酒餐商公会等等。

二、地缘性社团,例如福建会馆、广东会馆、潮州八邑会馆、南洋客属总会、海南会馆、金门会馆、福州会馆、福清会馆、江苏会等等,还有一些是从地缘性社团扩大至无地缘属性的,如新加坡天府会。另外还有一个“全包”的三江会馆,会员基础原本是浙江、江西和江苏,到了1927年,凡长江、黄河、黑龙江三大流域诸省南来之同乡,概属三江,几乎等于是最早的超越地缘性的“全中华同乡会”了。

(新加坡天府会举办名家讲坛,由杨建伟谈新加坡的政治、经济、历史与社会。图源:新加坡天府会)

三、血缘性社团:例如李氏总会、许氏总会、新加坡欧阳公会、林氏大宗祠九龙堂等等。 四、公益组织:例如善济医院、同济医院、中华医院、惜缘狮子会等等。

五、信仰组织:例如天福宫、粤海清庙、韭菜芭城隍庙、四马路观音堂、佛教居士林、佛教总会、道教总会、各中元会等等。

六、学术与文化团体、媒体:例如作家协会、文艺协会、南洋学会、清史研究会、亚洲研究会、红楼梦学会、各个华文报、各个华语电视与电台、各个华文自媒体、湘灵音乐社、戏曲学院、南华儒剧社、各歌台班子等等。

(南洋学会举办国际学术研讨会。图源:南洋学会)

七、俱乐部、书报社、体育、兴趣组织:例如怡和轩、吾庐、同德书报社、精武体育会、厦门公会闽南语讲演会、裕华华语讲演会等。

八、校友会:例如各个华校校友会、大中华区各个高校在新加坡的校友会等等。

(怡和轩办“新加坡沦陷八十周年纪念展”,策展人林少彬向来访的马来西亚新山福建会馆代表团介绍新加坡华社助华抗日的历史。图源:怡和轩)

既广且深的华社网络和资源

为什么政府重视华社?因为华社有影响力。这些团体一方面是独立自主的社团,另一方面,它们相互联系和合作紧密,经常是你中有我,我中有你,网络铺得非常广。

不仅如此,这些社团的领导经常还在社会上的其他团体也扮演重要角色,可能在选区的公民咨询委员会当领导,可能在养老院当筹款主席,也可能在学校当校董。因此,华社的网络不但广,而且深。

在新加坡的不同历史时期,华社团体在新加坡各个方面都扮演了举足轻重的角色。

在殖民地时期,政府对教育、卫生、住房等领域照顾不足,华社施医、兴学、赈灾、救难,怡和轩和中华总商会组织社会出钱出力支援中国抗日,福建会馆捐地设立南洋大学,为本地人向殖民地政府争取公民权等等,都是彪炳史册的大手笔。

独立之后,上述教育、卫生、住房等功能都由民选政府提供,华社在这方面的传统任务和角色发生了根本的转变,于是把精力转向传承祖籍中华文化,发扬本地华族文化,并继续扶弱济贫。

兴化人不是“福建人” 潮州人不是“广东人”

梅县人、大埔人“独立”为客家人

这是什么操作?

讲到新加坡华社,一个很有意思的现象是,在地缘性的会馆和社团当中,福建、兴化、广府、潮州、客家、海南、三江等等是同列的。

在殖民地时期,中国东南沿海各地华人纷纷出洋谋生。当年只有老家方言和官话,但官话并不普及。各地出海的华人,到了南洋各埠之后,都是按自己老家的方言聚集而居,形成各方言帮。

为了行政方便,殖民地政府就按照方言来对各个华人社群进行分类,而不是按照中国的地方行政区划。

因此,在新马一带的传统语境之中,所谓“福建人”不包括兴化人,不包括福州人、福清人,也不包括永定的客家人。“福建人”特指“闽南方言族群”;不用闽南方言的福建人,则另外归纳为福清人、兴化人、福州人、客家人等等。

同理,所谓“广府人”或“广东人”特指“粤语方言族群”,因此不包括使用潮汕方言的人群,也不包括梅县、大埔、丰顺等地的客家方言族群,但包括使用粤语的广西人、香港人;使用潮汕方言的则独立分类为“潮州人”。在新加坡,所谓的“潮州人”比“广府人”多。

更有趣的是,在福建的永定和广东的梅县、大埔、丰顺等地的客家方言族群,在新马一代,倒是归属于同个方言族群,称为“客家人”。

这种按方言来划分籍贯的做法,从殖民地时代一直延续至今。 当然,到了现在,福建会馆里也有永定人、兴化人、福州人。这是后话。

讲华语运动

笔者生于60年代末。到了70年代念小学时,汉语方言是社会上、家庭里的主要用语,甚至在学校,教师有时都用方言来辅助教学。

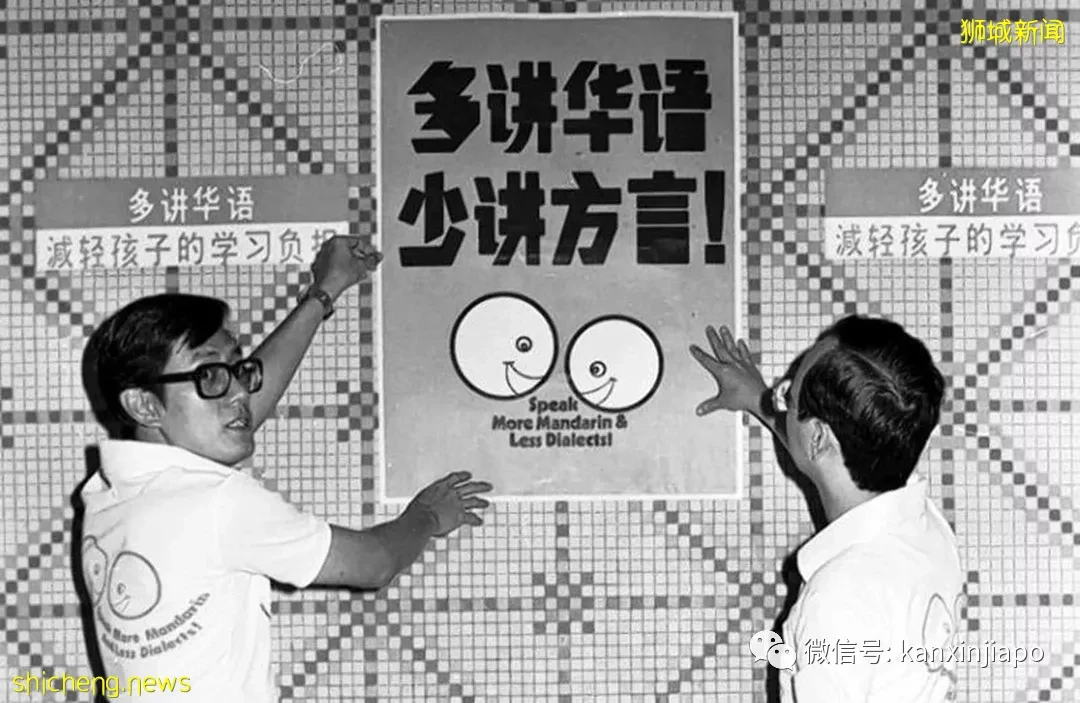

70年代末,李光耀认为汉语方言在社会和家庭的使用妨碍儿童学习双语。他说:“很少儿童能够有效地同时掌握两种语文及一种方言。事实上,两种语言都说得流利的人少之又少。多数的社会都是单语的,道理很简单——大多数人生来只有应用一种语言的能力。如果我们要双语教育成功,我们就必须使用华语代替方言成为母语”。

(“多讲华语,减轻孩子的学习负担”。图源:网络)

从1979年起,李光耀政府开展“讲华语运动”,当时的口号为“多讲华语,少说方言”,目标很明确:

一、在五年内使所有的新加坡年轻人、中小学生和大学生及刚离开学校的毕业生,都放弃方言,改讲华语。

二、在十年内,使华语连同英语及马来语,成为咖啡店、小贩中心、商店、电影院等公共场合的通用语。

(1979年9月7日,李光耀给“全国推广华语运动”开幕。图源:新加坡国家档案馆)

在李光耀强势政府的作用下,讲华语运动开展的第一个十年里,受到影响的范围很广,包括在学校、政府机构、服务业场所等都鼓励使用华语,就算对方不会说,只要听得懂,也要求自己主动讲华语。

同时,政府也采取了一些强硬措施,包括禁止播放方言电视剧、广告、电影和广播。禁止方言影视播放的政策一直贯彻至今。

另一个硬措施则是普及汉语拼音,提倡用汉语拼音来拼写人名、地名,例如李显龙的孩子就取名Li Yipeng、Li Hongyi 等。但是,由于民间的强烈反弹,使用汉语拼音拼写人名、地名的政策遭遇到了失败。政府后来认识到,对新加坡人来说,人名和地名带有浓厚的情感因素,也有植根宗族和历史的意义,于是就没继续坚持人名、地名汉语拼音化的政策。

但是,在其他方面,如电视节目、电台节目等等,则坚持只用华语,不能用方言。尽管在讲华语运动的各个时期,都有政治、学术、社会人士公开要求放宽对方言的限制,但一次次被政府拒绝。

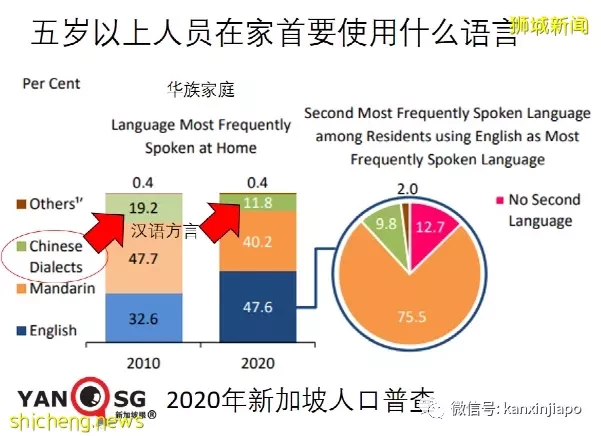

在2000年的回忆录里,李光耀写道:“对许多新加坡华人来说,方言是真正的母语,华语只不过是次母语。不过,再过两代人,华语就会成为新加坡华人的母语了。”

讲华语运动对新加坡社会的影响十分巨大。同时,中国的改革开放也改变了新加坡华族对学习华语而非方言的态度。