1963年是每個新加坡人的「門檻年」,當年我才17歲,日子過得很不好,一家人都睡在地板、吃的是白飯。我們在簡樸的生活中尋求快樂,在稀有事物中尋求滿足,滿滿的親情帶來的溫暖與舒適,抵禦了恐懼與不安,一直到建國總理李光耀先生帶領囯家進入安穩、進步與繁榮。他推廣的「居者有其屋」政策,讓人民有了真正的居所。回望過去的種種不足,以史為鑑提高認識,道正古人所說:「前事不忘,後事之師」。

1960年代——元亨利貞1

開國總理李光耀先生曾經說過,新加坡電視台是因應大眾需求而設的。1967年我考獲電視導播鑑定試後,「公共服務委員會」主席彭成發先生面試我時只問了兩個問題。第一道問題:「為什麼不繼續在新加坡大學深造?」我簡單回答:「缺錢,申請不到政府的助學金。」第二道問題:「有什麼廣播經驗?」我馬上將讀書時給報章雜誌投稿的文章與影評呈上。就這樣,彭先生說:「可以去電視台上班了。」

這是新加坡電視台啟播四年後的事,從此開始了我33載公務員生涯。

然而,到RTS(新加坡廣播電視台)報到的時候我才知道,自己被委派到廣播電台中文部上班而不是電視台。

在電台中文部工作的三年很辛苦。新大教授幫我調到「部分時間」班繼續我的學業,時間是周一至五傍晚六點至十點。星期六、星期天拍攝電視節目或負責管理「新電藝聲團」。

滿以為這樣的安排很順遂。但天不從人願,中文部主任不但不願意幫我,明知道我夜間上課,還故意排我夜間值班。尤有甚者,他還將我的「年終工作表現報告」評得一無是處。

在新大考完第一年升上第二年後,由於兼顧不了繁重的學業與工作,我只好放棄了學業。但我一向有先見之明,若要實現理想調往電視台,在電台上班時,我必須得開始「騎驢找馬」。於是我千方百計廣交電視台同事,皇天終於不負有心人,讓我遇到了「伯樂」連當能,是他牽引我入行成為電視導播的。

新加坡電視台從開播至1969年7月4日之前的綜藝節目,只播出「香港無線TVB」的《歡樂今宵》。由於奇貨可居,對方不斷調高價碼,惹火了來自文化部的台長徐藉光,他於是下達了指令,要求監製連當能接手製作一個純本地題材、並能被觀眾接受及喜愛的綜藝節目《花月良宵》由李光中先生命名。

台長也定下了1969年7月4日,星期五,晚上8點正為首播的檔期。從接到指示到距離節目播出只有短短五天。我呢,也有幸參與其盛, 被我的師父連當能欽點為其節目助導。

五天的製作期是如何制定的呢?周一聯絡藝人,周二、三外景拍攝,周四廠景,周五剪接,一直到六點鐘完成,然後8點播出。

新加坡電視台(文化部)台長徐藉光。

《花月良宵》大功告成之後,我們一夥兒人浩浩蕩蕩,分別開車到烏節路的「哥倫坡酒吧」慶功。由於當年極少家庭擁有電視機,除了聯絡所,這家酒吧是少數裝有電視機的公開場所之一。張英傑、林漢良、陳滿貴、我還有連當能在抵達後,已是七點四十分。對我們來說,節目首播是特別的日子,環顧四周許多酒客與吧女, 在節目播出時,都被《花月良宵》吸引住了。很明顯的,他們對我們節目的喜愛程度更多過於杯中物。

我們寫下了歷史,更奠定了本地製作的基礎。但無可否認,我們的製作尚有瑕疵,假以時日必定能做得更好,對我們來說,首個本地製作的長壽電視綜藝節目已悄然誕生。

1970年代——「禾稈蓋珍珠」2:低調做人,高調做事的李淑珍年代

「鞠躬盡瘁,死而後已,將一生奉獻於工作的典型公務員。」李淑珍女士是自1950年代「新加坡廣播電台」(RTS)到1990年代初「新加坡廣播局」(SBC)的靈魂人物。沒有她,新加坡的廣播及電視事業肯定會失去很多光彩,也沒有今日的輝煌燦爛。自1978年她出任台長以來,廣播電視台上上下下都對她尊敬有加, 也是她給了我一個機會,推薦我給時任副總理兼國防部長吳慶瑞博士,借調囯防部創立武裝部隊文工團。

新加坡電視台華文節目製作組「元老」。

前排左起:李明芬、簡玉書、鄭國秋,

後排左起:林興導、蕭之滄、謝正直、楊毅、郭元寶。

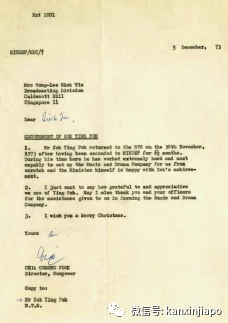

那是1973年的農曆除夕,李女士召我到她的辦公室,曉以大義地對我說,我應該從國家的出發點看待被借調國防部的意義。帶著戰戰兢兢的心情,我跟隨已故的電視台節目處處長Mr. Vernon Palmer 晉見了吳副總理。吳博士的威嚴令人不寒而慄,他不苟言笑、分秒必爭。在會議上,他簡略陳述了組織文工團的目的以及對文工團的期望。吳副總理日理萬機,可他一有新的點子便會馬上傳召我去見他,吩附我去辦,沒有架子,毫不官僚。第三次見面時他開門見山就問: 「文工團幾時可以交 貨。」我說:「快則三個月, 慢則六個月。」他不可置信地望了我片刻,欣然點了頭。也難怪吳博士有這樣的反應,他翹首以盼文工團的成立等得太久了。他說,國會議員長時間在文工團何時才能成立的質詢上,已經等得不耐煩了。

有機會參與創建國防部文工團, 榮幸之致。

有一回他對我說:「文工團除了要給服役人員慰勞之外,更重要的是爭取前往總統府表演給外囯首長嘉賓觀賞,同時希望李光耀總理也喜歡文工團的演出。」吳副總理的這一番話令人振奮,他喜歡攜帶方便的手風琴,以隨時讓士兵聚會時能伴奏演唱,既可激勵士氣又可消愁解悶。他討厭電子吉他,也不喜歡打燈拍照。

創立囯防部文工團一切得從零開始。最頭痛的是舞台的搭建,煩了我好一些日子,最終我想出解決方案:將6輛軍用車(3 toners)的左右翼攤開,再將6輛車並排銜接起來後,稍微布置、裝飾一下,一座美麗、實惠、簡單的流動舞台就此建成。演出過後,「舞台」可馬上拆除,乾淨利落。回想起來,如果沒有這個活動舞台,真難以想像文工團得每個晚上拖著一台「拳擊比賽」用的舞台,「移師」 全島各個兵營勞軍,累都累死人。

功成身退,與同袍告別。

歷兵秣馬了兩個月,在時任人力局局長謝長福先生與高級政務次長潘峇厘先生的鼎力協助下,武裝部隊文工團終於誕生了。吳副總理看完預演後的第二天,馬上指示我邀請廣播電視台台長黃李淑貞女士到 Gillman Barracks 吃飯並觀賞文工團的處女演出。對副總理的這種獎勵方式,我受寵若驚。最令我難忘的是,當組織文工團的任務完成、呈上「總結報告」(Closing Report)給副總理,準備回電視台復職的時候,他語意深長地對我說,對創立文工團的理念,他一直念茲在茲,就是找不到適當的人選。

吳副總理希望我能多逗留一年,並將頒發給我一個獎牌與軍裝,「獎」我一個「校階」的銜頭。如此優渥的待遇,令人非常感動。加上副總理講求效率、不計常規以及論功行賞的作風,這樣的上司在職場上是可遇不可求的。如若按照當年香港人的算法,金錢、地位,我都在30歲前擁有,應該算是成功的年輕人了。

可最終我還是帶著極為矛盾的心情婉拒了副總理的「禮聘」,當時電視台恰好正要派人到「英國廣播公司」(BBC)接受彩色電視製作的培訓,我若回電視台, 馬上被派出國的機會是非常大的。回想起當初狠下心腸,回來電視台,心中還是無限感慨。所幸的是,武裝部隊文工團的組織結構一開始就健全完善,至今在部隊里仍然廣受歡迎,表演依舊膾炙人口。

1980年代—— 發揚光大(發呀!):鄭東發年代

我囯在1970年代末就被列入新興工業化國家,也是東南亞國家中經濟發展最快的國家,1980年代初還擠入「亞洲四小龍」之一。1980年2月1號,改制為「法定機構」的新加坡廣播局(SBC)正式上路,出任副主席的,正是一位高大個子、頭髮開兩邊、總有一支鋼筆斜插在上衣鈕扣旁的鄭東發先生。鄭先生與喜歡穿傳統旗袍的李淑貞女士同出一轍,表面上看是保守一族,可兩位都接受過西方教育。

也在同一時候,好友馮仲漢被擢升調到戲劇組擔任總監一職。我這位老朋友兼老同事在廣播電視圈內的趣事可說是一籮筐。他生來就擁有一副磁性的嗓音,外表粗獷,長了一副誠懇的面孔(這是我經常有意無意間取笑他的話)。特別要說的是,他桌球打得可厲害,可以一棒將一桌的球打入洞。據他自己說的:打得這手好球,全拜英國殖民地政府所賜。當年他被停職留薪,白天沒事幹,便到桌球場練習,所以才練就了好身手。

建國總理李光耀先生上台後,將所有被殖民地政府罷免的公務員檔案重新審閱回聘,老馮是其中之一。後來,老馮當上了李總理的華文老師。

我曾經跟老馮提出配音的利與弊。配音這點子是一劑馬上見效的「毒藥」,配音後的效果跟電影一樣,短期內會很有成效,但長期下去會導致電視台的戲劇製作倒退30年。原因很簡單,有了配音制度,演員再也不必背稿子,碰上難念或複雜的台詞,只需由一念到十,其他的讓配音員搞掂,久而久之,演員的語言退步了,演技差了,怎麼會進步得了?當年資深電視人梁立人也看到了這點,他曾嘗試了一部同步錄音的古裝戲《大俠吳三奇》,但效果差強人意。

1980年代,我在綜藝組,鄭東發先生給了我很多機會,幾乎所有大型或戶外中文節目、贊助商節目,以及星期六、日的黃金檔皆由我負責。我每次呈上給節目審批組批閱的建議書,都是無一不批准通過。除了戲劇組表現優異,綜藝組在1980年代也不遑多讓,先後由我與老友兼上司李志中負責的《繽紛83》、由屠用雄負責的《三開時間》,以及由我監製編導、在港灣大舞台直播的廣播局首屆 《才華橫溢出新秀》。

在1980年代有一檔節目不得不提的,那就是《笑一笑 少一少》的相聲節目。 1980 年代尾,我與老友傅春安先生,花費了不少唇舌,好不容易說服了中國相聲 國寶:馬季與趙炎,到廣播局錄製13個相聲節目。

認識春安兄是在1960年代通過連當能介紹的。傅春安多才多藝,樂善好施,他也曾是我早期製作的文藝節目《藝苑春秋》節目的主持人。同時在1970年代,他參加了「本地作曲家」節目,寫了一首非常流行的歌曲:《串串回憶》。另外他也為姚蘇蓉寫了《你的電話又來到》,還有其他作品不勝枚舉。當我們提起這一本特刊的出版時,他二話不說,共襄義舉,一再體現其慈善家本色。

馬季、趙炎這對活寶,說起來慚傀,當年由於經費緊縮,再加上贊助商也不大懂「相聲」,所以只好根據電視台的「國際藝人演出費」的菲薄價碼委屈了兩位表演藝術家。節目播出後,《笑一笑 少一少》的收視率竟然超過百萬!

相聲《笑一笑 少一少》的馬季、趙炎等。

與工作人員合照。(左起)馬季、傅春安、郭元寶、周如珠、李志中、黃居奎和趙炎。

另外一位必須提及的老朋友是:一代巨星鄧麗君。

鄧麗君是我打從她出道,演出《謝謝總經理》時便認識的老朋友。那時候她帶了媽媽趁著來新登台,上了我節目。節目後, 她開著我的小車,和鄧媽媽一起游車河。有一段時間,鄧小姐跟廣播局出現了一些誤會,以至於在很長的一段時間內消失在廣播局的所有節目中,直到我在1982年底,幫她拍攝了《淡淡幽情》專輯裡的三首歌曲,穿插在我的節目中播出,以示觀眾:電視台與她已經「冰釋前嫌」。

作者與鄧麗君交情匪淺,1982年她專程從海外前來新加坡祝賀作者犬子彌月之喜。

1990年代——「金相玉質、百世無匹」3 的李金富年代

真是無巧不成書,掌管新傳媒的總經理李金富先生也對復古有所研究。李金富先生是一位好好先生,看似「一介書生」,很懂得人情世故。作為「總統獎學金」得主,又是剛卸下總理首席私人秘書的他,在「問與答」的聚會上,他請來了調研公司,就廣播局即將更換「公司名稱」以及將廣播局私營化以後的市場定位進行深入剖析及闡述。