要說這兩年最火的低齡留學目的地,新加坡一定榜上有名!網上更是流傳著一種說法:「不想卷,就帶娃到新加坡讀書」。

這段時間2025的小學報名開始了,很多來自中國的媽媽會在群里諮詢關於問題,新加坡教育真的如想像中那麼香嘛?

群友核桃媽媽說去年自家娃在幼升小的關鍵期,選擇帶娃切換賽道,趁著新加坡留學熱潮來到新加坡,在這裡成為一名政府學校的小學生。

問起帶小學娃來新加坡念書,是種什麼體驗?

經歷了半年的上學體驗,核桃媽媽特別感嘆:有真香的體驗,也有一些骨感的現實,原來在新加坡讀書並沒有想像種那麼簡單。

是什麼讓我動了讓娃出國的念頭?

出國前,孩子在上海公辦幼兒園,正處於幼升小的關鍵期,經常會和身邊一些家有小學生的媽媽在交流。

二三年級的小朋友,作業做到晚上9、10點鐘的比比皆是,刷題、背書、練字,每天就是在作業和成績中博弈。

鄰居小姑娘,在我們眼裡一直非常優秀,從小自學游泳,網球,就看小紅書的教學視頻,然後下水做動作,讓她媽媽用手機拍下全程,再回放看自己糾正動作。

就這麼聰慧的一個小姑娘,老師卻因為她的數學成績相對在班級落後,就在五一期間打電話給家長,讓他們假期不要出門,在家裡多刷幾套卷子。

就是這樣一個大環境,讓我心裡也開始跟著打鼓。從小就被「逼」成這樣?那未來的求學路還長著呢?!

後面,我和老公一起算了一筆帳。上海的國際學校一年學費23萬左右,這還僅僅只是學費,還要算服裝費、餐費、補習班的費用…各種費用一加減,一年50萬的預算都很吃緊。

而且那幾年因為YQ原因影響,許多外教離開中國的時候,這個時間點進國際學校,性價比實在極低,不如出去留學。

所以我們把目光瞄向了國際學校,希望可以通過「轉軌」給孩子換來沒有那麼壓抑的學習氛圍。

多方對比,我們決定去新加坡留學……

因為新加坡離中國5小時飛行距離,沒有時差,生活環境各方面都比較相近,而且食品安全、基礎教育在全球都是數一數二的。

入讀新加坡政府小學半年感覺「真香」

到目前為止,我們在新加坡讀了半年的書,體驗非常好。最明顯的有兩點:一是孩子變得開心了,二是英語水平突飛猛進。

新加坡這邊小學部下午1點半就放學了,也沒什麼作業,讓孩子有了更多時間可以玩樂;而且上課的形式也比較靈活,各種電子產品化教學,讓孩子有更多想法可以去實踐,老師也比較尊重個體的差異性,誇獎為主,孩子會在學校感覺很開心。

新加坡的政府小學是雙語教學的,除華文課以外,孩子幾乎就沒有說中文的機會,所有的事情要用英文解決,所以很自然的英文水平得到了提升。

再來是消費,新加坡這邊的政府學校學費一個月是935新幣(約5000人民幣),還有一個Student care的託管是每月262新幣(約1397人民幣)加上每年書本、衣服和一些雜七雜八的費用,算下來可能有個9~10萬人民幣。可能也就國內二梯國際學校的學費門檻費。

(圖註:中國學生屬於最後一檔)

沉靜式的英語環境,對比國內的雙語教學水平和價格,新加坡政府學校,那妥妥的性價比之王。

還有課外班,就更便宜了。之前在國內給孩子報的街舞課,一節也要400+,這邊在社區中心報的街舞課,一節200不到,就結果來看,沒有什麼差別。

對比後,發現一些不足

但凡事都有兩面性,新加坡的小學雖然沒有作業,但是壓力卻不比中國孩子小。上名校、學區房在本地人當中的存在也絲毫不弱於中國。

在新加坡,雖說政府小學部分三六九等,但其實各種小學都有排名,很多本地人甚至從懷孕開始就為以後小學報名做準備。

然而,即便上了排名靠前的名校,也並不代表著後面一路就有了保障,新加坡的分流來的似乎比國內更兇猛!咱們不談GEP的天才班考試,就常規升學體系下,分流從小學6年級就開始了,也就是常說的小六會考。

由新加坡教育部舉辦的一項國家統一考試,從考試成績再將孩子們分為四個級別,成績最好的直通名校,成績中上的會進排名靠前的中學,讀4年制快捷班;成績中等的讀普通學術班,而剩下一部分人則會被分到5年制的普通工藝班。

這是一種高效的篩選機制,通過層層選拔,找到全國最聰慧的學生,再通過制度性傾斜的優質資源和機會,將這群本就底子極好的苗子,培養成活躍於上流社會的精英。

這是新加坡教育一直奉行的「因材施教」,用一次考試將不同水平的學生進行分流,然後提供不同水準的教育資源和發展道路。

願景是美好的,希望每個孩子可以在各自的教育層次中會遭到適合自己的領域發光發熱,但不可避免的是,會產生一些副作用,比如歧視。當分流的觀念日漸深入人心,一條「直通車學生>快捷流學生>普通學術>普通工藝」的鄙視鏈,自然成型。

新加坡CNA電視台的紀錄片《Regardless of Class》

所以學科卷也是隱形存在的!

其次是中文教學蜻蜓點水,在當時堅定的選擇帶娃來新加坡還有一個重要原因就是雙語教學,覺得可以讓孩子學好英語的同時繼續學好中文,畢竟中文是這個世界上最難的學的語言之一,還是希望她從小可以打好基礎。

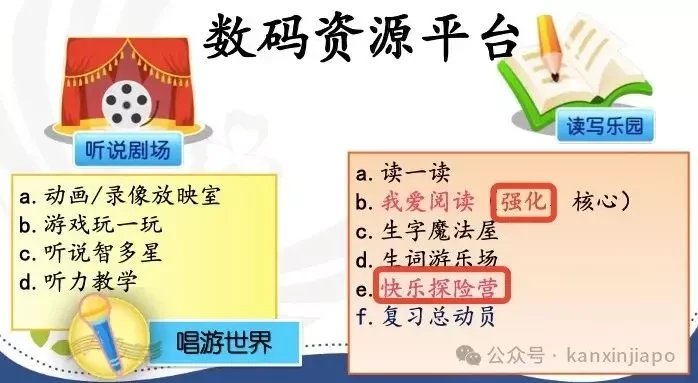

但來了新加坡之後,我開始發現,依靠學校的華文課很難達到母語的水平。學校的教學內容非常簡單,這一個學期學完了,總共認識的字還不到10個,更不要說古文、詩詞了。

孩子現在經常會在說話的時候中英文混搭,因為很多中文詞彙她會經常想不起來怎麼說,比如照顧,她會說幫我take care一下,比如鯨魚,她會問我那個海里那個whale,大恐龍魚中文怎麼說。

研究過孩子的華文課程,主要是為英語母語的孩子來設計的,希望他們可以在小學階段掌握基本的漢語能力,認識,會說;而對中國孩子來說,就是蜻蜓點水,很難實際提高中文,更別談傳統的文學素養。

給個圖直觀對比一下:

還有新加坡上學很早,7點25就要到校。剛來那會趕上雨季,感覺每天都是黑燈瞎火的就去上學了。

(圖註:每天早讀,天都還是黑的)

不過,好就好在,有了對比後再回頭看,才會恍然大悟,原來不管身處哪裡,升學都沒有想像中那麼簡單。

剛到新加坡時我的分享欲是比較強的,但隨著了解的深入,我反而分享得更加謹慎了。因為覺得每個孩子不同,沒有同樣的路和同樣的答案可以複製。

每次當我看到網上有些博主在評價新加坡的教育如何如何好時,就會覺得他們說的都不假,但是片面了。凡是只要有了新的參照物,就會即可顯現出當時想法的狹隘了。

無論是去哪個國家,都有它的優勢和弊端,有些觀點放在一定範圍內是正確的,移換了時空就不一定正確了。這也是行千里路的意義吧。不管是新加坡或是去另外一個國家,沒有哪個是最好的,打破信息差,真正了解孩子,了解家庭的需求,了解目標學校,適合的就是好的。

核桃日記 | 作者