1

1984年11月,《香港周刊》刊出了對新加坡皇帝李光耀的評語:「如果諾貝爾獎設最佳國家領導人獎的話,李光耀一定是得主,而且可能不只得獎一次。」

雖然《香港周刊》快把李光耀捧上天了,但是李光耀在亞洲確實是個不可忽視的大佬。在冷戰時代,能夠在東西方之間縱橫捭闔來回橫跳且遊刃有餘的領導人不多,李光耀就是其中一個。

新加坡立國於極端惡劣的環境之中。

新加坡和馬來西亞曾經是一個國家,被英國統治。但是新加坡在獨立之後,一切都要靠自己,而馬來西亞隨時準備教訓它。

李光耀對於新加坡處境的艱難有著深刻的認知。

更加雪上加霜的是,在新加坡獨立不久,在新加坡駐紮的英軍也撤走了。

新加坡本來是英國全球戰略中的重要據點之一,但是隨著英國國力下降無力維持其全球殖民地時,英國軍隊不得不從新加坡撤走。

新加坡由此喪失了牢靠的地區安全。

生存還是毀滅,這是新加坡面對的赤裸裸的現實問題。

李光耀當然不會坐以待斃。

大家都以為獨立是新加坡覆亡的前奏,沒想到卻是新加坡逆襲的開始。

這一切都是源於新加坡皇帝李光耀的鐵腕統治。

我們就來一起看看,新加坡皇帝李光耀的鐵血權力之路。

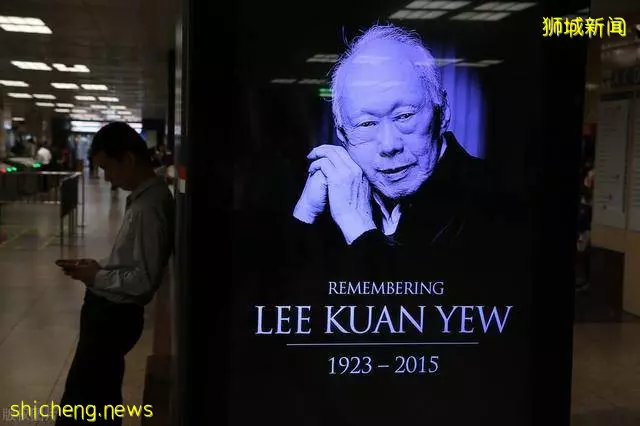

李光耀傳記

2

李光耀1923年生於新加坡,祖籍廣東,客家人。李光耀家族自祖父那輩起開始紮根新加坡。

李光耀的祖父名為李雲龍,這個名字一看就惹不起,不過這個李雲龍不是大家熟悉的勇打平安格勒城的獨立團團長,而是一個闖南洋的客家人,真正紮根新加坡的李家第一代。

李雲龍曾為華裔富翁爪哇糖王工作,還曾是一艘行駛於新加坡和印尼之間輪船的事務長。

在李雲龍的時代,新加坡因為居於馬六甲海峽口的特殊位置而成為英國在二戰之前在東南亞最重要的戰略據點,所以他非常崇拜英國海軍和西洋文化。

用現在的話來說,李雲龍是地道的一個「精神英國人」。

李光耀是家中長子,非常得長輩寵愛,長輩希望他可以光宗耀祖和光耀門楣,所以為他取名「光耀」。

為了表達對英國的崇拜,李雲龍為李光耀起了一個英文名:哈利。他下決心要讓自己的孫子成為一個「完美的英國人」,這使得李光耀自幼年便受到英國文化的強烈影響。

李光耀十分佩服他的祖父李雲龍,而李雲龍從小便對李光耀實行英語教育。

李光耀的英文非常熟練,但是中文卻不好,少年時代甚至為中文太差而哭過。

聯繫到後來李光耀對中文學校趕盡殺絕的態度,他少年時的行為還是挺諷刺的。

李光耀逐漸長大後入萊佛士學院讀書。這是一所英語教學,學費昂貴,但是教育質量非常好的學校。

1942年,第二次世界大戰的戰火燒到東南亞,日本占領了新加坡,李光耀不得不中斷了學業,此時他十九歲。

李家人口眾多,生活非常艱難。為了能夠生活下去,李光耀刻苦學習日文,並在日軍的宣傳部門找到了一個差事。

當時日軍宣傳部門專門偵聽盟軍的通訊,由於戰爭環境和技術條件的限制,偵聽的效果不太好,往往是斷斷續續,中間留下許多空白。

李光耀的工作就是根據上下文的意思和憑他個人的揣測分析,把那些空白填補起來。

在李光耀晚年接受採訪時,他辯白說當時為日軍做事是為了謀生,並沒起到重要作用,不能算是漢奸和賣國。

當時他還參與黑市買賣,將手上的香蕉票換成物品,以應付不斷飛漲的物價。

這兩件事體現了李光耀身上強烈的現實主義傾向。

當面對困難和挑戰時,他並不在乎風評如何,只管得到的現實利益是什麼。

這種傾向在他日後的政治生涯中不斷上演。

當然,這兩件事也說明了他對於環境有極好的適應能力。

1945年日軍投降之後,李光耀遠赴英國,進入劍橋大學學習法律,後來還取得了律師資格。

課餘時間李光耀也沒閒著,廣泛參與了政治活動。他曾經參與「馬來亞論壇」來討論馬來亞的現狀和未來的前途,目標是將馬來亞從英國人的手中解放出來,據說他當時非常自信且能言善辯。

1950年李光耀回到新加坡,一邊開律所積累財富,一邊參與反抗英國的工人運動獲取名氣。

當時的新加坡工人運動風起雲湧,李光耀在其中如魚得水,作為法律顧問的他為當時的工會解決了很多問題,一筆可觀的政治資本逐漸積累起來。

李光耀和妻子

3

1954年,人民行動黨成立,這是李光耀的政黨,主要成員包括從英國回來的華人,新加坡當地的學生以及工會領袖。

不得不說,李光耀十分會拉攏人心,他抓住了當時社會動盪的敏感點:消滅社會財富分配的不公平。

於是在次年舉行的首屆選舉中,李光耀當選立法議會議員,政治生涯從此開始了。

在建立人民行動黨之初,李光耀發現他和他的同僚們有一個致命的缺陷,就是無法廣泛地聯合當地華人群眾。

李光耀和他的同僚們都屬於受英文教育出身的中產階級,甚至連中文都說不利索,更不用說聯合群眾了。

這時,李光耀搞出了一個重要的朋克操作:和馬來亞共產黨合作,先利用再踹開。

現實利益永遠第一位。

華人在當時的新加坡占據三分之二的人口,是最重要的革命力量,而馬來亞共產黨在華人中有非常好的群眾基礎。

從1955年至1959年,人民行動黨一直並未有大的建樹,李光耀一直在積蓄力量,等待機會。

1958年,英國同意新加坡通過1959年大選從半自治狀態變為完全自治。

外部環境解凍了,李光耀認為奪取政權的機會來到了。

1959年,李光耀和同僚們決定要在這一年通過大選上台執政。他們派出51名候選人參加全新加坡51個選區的競選,結果43位當選。

同年組織政府,李光耀以人民行動黨秘書長的身份擔任總理,時年三十五歲。

在執政之後,人民行動黨和馬來亞共產黨的蜜月期結束了,它們反目成仇。

翻臉無情絕對是成功政客的必備素質,李光耀在這方面玩的是爐火純青。

馬來亞共產黨退出政府和人民行動黨,另組「新加坡社會主義陣線」。

1962年年底,汶萊人民黨在當地發動「叛亂」,李光耀政府以「新加坡社會主義陣線」領導人參與汶萊「叛亂」為藉口將「新加坡社會主義陣線」領導林清祥等人逮捕。

林清祥是當時最重要的「新加坡社會主義陣線」領導人,他的政治魅力在當時甚至比李光耀還要閃耀。

在被關押六年多之後,林清祥被釋放,然後他宣布退出「新加坡社會主義陣線」,遠赴英國定居10年。

在政治舞台上他已經出局了。

搞掉了政敵,李光耀的大佬地位越來越穩固。

1963年,李光耀率領新加坡成功加入了馬來亞,建立了馬來西亞聯邦。新加坡在馬來西亞聯邦內具有一定的獨立性,成為自治邦,李光耀的身份仍然是新加坡總理。

合併後的馬來西亞聯邦政府與李光耀主導的新加坡自治邦政府採取行動,逮捕了新加坡的多名馬來亞共產黨高層。

在戰勝了馬來亞共產黨之後,李光耀又面臨了另一大難題,種族暴亂。

1964年,新加坡接連發生兩次種族暴亂,有幾十人死亡,上百人受傷,兩次事件中的傷亡者都是華人和馬來人。

李光耀認為這是馬來西亞政府推行聯邦內部種族歧視的後果,這種歧視使得馬來人成為高等階級從而引來其他階級的仇恨。

李光耀大力反對中央政府的種族歧視政策。

由於李光耀和他的人民行動黨非常有號召力,馬來西亞當局擔心照此下去,人民行動黨將成為馬來西亞最大的政黨,主宰整個馬來西亞,把馬來半島變成華人的天下。

馬來西亞的總理東古·拉赫曼原本與李光耀關係很好,但是人民行動黨的行為使東古·拉赫曼很緊張。他認為李光耀是個野心勃勃的人物,所以他考慮要把新加坡趕出馬來西亞。

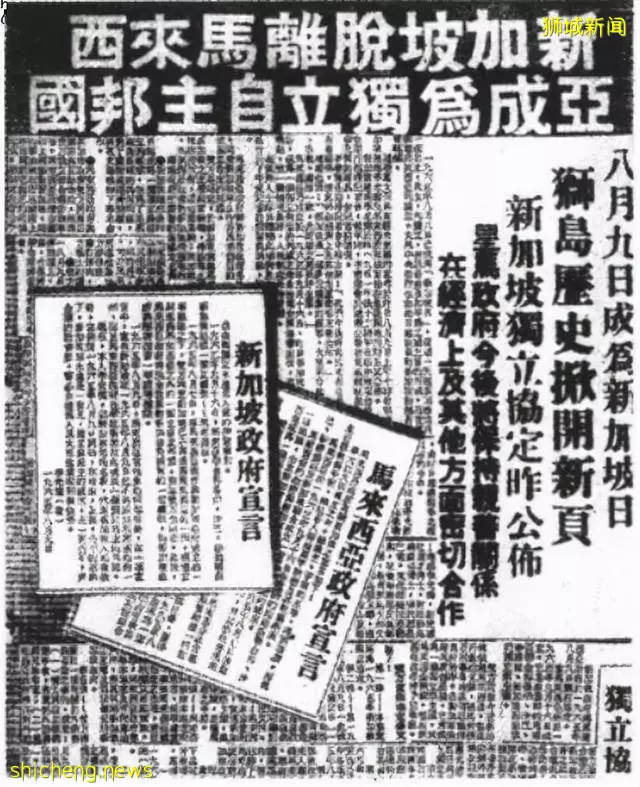

本來東古·拉赫曼本來想迫使新加坡屈服於馬來西亞政府的統治,但是沒想到李光耀帶領新加坡決然地離開了馬來西亞,宣布獨立。

可能東古·拉赫曼當時聽到李光耀的決定也有點蒙圈,但是覆水難收了。

當時李光耀背負了極大的政治壓力和精神壓力。

欲戴皇冠,必承其重,大佬在成為真正的大佬之前也面臨著社會的毒打。

兩年前,李光耀努力說服新加坡人同意新馬合併,但是在1965年,他和他的新加坡卻被拋棄了。

李光耀感到極其屈辱和悲憤,流下了淚水。

但是他並沒有屈服,他自述說他是絕不肯爬著乞求回到馬來西亞的,並決心帶領新加坡頑強生存下去。

所謂的牛人,必然是可以身處絕境而後可以逆襲的。

李光耀就是這種人。

逆襲已經在路上。

新加坡獨立的報道

4

新加坡發展首先要有穩定的社會政治環境,李光耀在穩定社會環境方面下了大功夫。

李光耀律師出身,所以對法律有著天然的依賴感,嚴肅法紀在他看來是必須的。

新加坡的法律是出名的嚴苛,這在李光耀時代就奠定了根基。

世界人權組織經常批評新加坡法律嚴苛缺少人權,但是李光耀不為所動。

他說:

有人主張對待和懲罰罪犯應該從寬,認為刑罰減少不了犯罪,我從不相信這一套,這不符合我在戰前、日治時期和戰後的經驗。

霸道無情,可以,這很李光耀。

新加坡最著名的是保留鞭刑,這是一種英國制度殘留下來的殘酷肉刑。

英國和香港都曾經有鞭刑,後來都廢除了,但是在新加坡被李光耀堅持保留了下來。

鞭子由藤條製成,是用當地熱帶叢林中藤條綁成,藤條上還帶有原始的鉤刺。

鞭刑執法者都是經過精心挑選又受過專門訓練的猛男。

行刑時,犯人被除去衣物後,手腳被捆綁固定在行刑架上,腰部和大腿會被保護起來,撅起赤裸的臀部受刑。

受刑者的慘叫和鞭子落下的聲音此起彼伏,是不是想想就十分酸爽。

鞭刑會留下永久性的疤痕,不過更深的恐懼可能在受刑者的心頭,這有效地避免了受刑者再次犯罪。

新加坡還很出名的是對待販毒和毒品毫不容情,這也是源於李光耀的想法。

當時東南亞毒品橫行,非常不好治理。

面對這種現狀,李光耀規定,攜帶15克以上的海洛因即可被判死刑。

死刑採用絞刑,這是比較痛苦的死法。

李光耀認為,毒販比一般殺人犯更危險。一般殺人犯不過殺死一個人或幾個人,而販毒犯卻殺害數百人甚至數千人,後果要嚴重成百上千倍。

所以他對待毒販決不手軟,堅決鎮壓。

這一套組合拳下來,新加坡內部的社會環境果然穩定了許多。

除了用法律來加強鐵腕統治,懷柔政策也是不可缺少的。

新加坡內部人種複雜,而華人的人數占有絕對優勢。

李光耀擔心不同種族之間出現裂痕,於是告誡新加坡華人一定要明確自己是新加坡人,祖國是新加坡,要同國內的印度裔、馬來裔以及阿拉伯裔和睦相處,不能有民族優越感。

儘管當時華人和馬來人之間有嚴重的對立情緒,並且經常有小規模衝突,但是大規模的殺戮被他制止了。

為了讓不同民族大規模融合,李光耀按比例把不同種族的住戶分配在每一個住宅區,打破了原先的社區格局。

民族矛盾由此被逐漸緩和。

新加坡新式住宅

5

一切都準備就緒之後,李光耀開始狠抓經濟發展。

新加坡腹地太小和資源較少,必須對外開放和吸引外人投資,讓外資把技術、管理與市場帶進來。

於是李光耀確定新加坡發展面向國際市場的出口導向型工業。

為了藉助外部經濟力量,新加坡大量吸引外資,利用外國尤其是跨國公司的資金、技術和銷售網絡來迅速發展出口工業。

在新的工業政策鼓勵下,外資開始大量湧入,西方跨國公司和企業家來新加坡廣泛開展國際性金融業務活動,掀起一股投資熱潮。

李光耀說:

我們的生存原則很簡單,只有一個:新加坡必須比本區域其他國家更加剛強勇猛,更加有組織和富有效率。新加坡的條件再好,如果沒有辦法超越鄰國,外國商家還是沒有理由以這裡為基地的。換句話說,儘管我們缺乏國內市場和天然資源,我們一定要提供條件讓投資者能在新加坡成功營業,有利可圖。