昨天早上,就被一大波圈友、博友的圖給嚇懵了:

新加坡地震了!!!

啥?新加坡也會地震?難道是反應太遲鈍?身處獅城市中心,卻一點都沒感覺到……

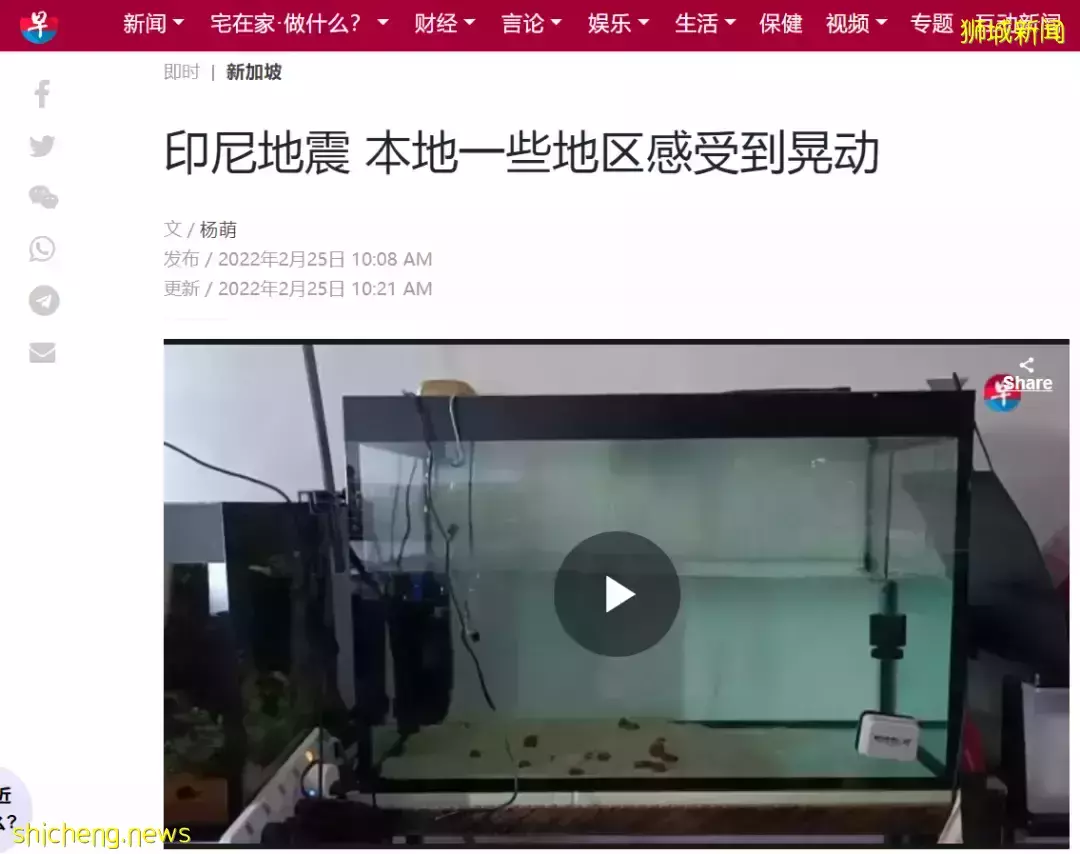

一查,真的不假!地震了!!但地震的不是新加坡,而是隔壁老王——印尼……

艾瑪,真想不到,新加坡人這次沒等來燒芭,卻被地震嚇得不輕……

往年印尼燒芭一個月,霧霾飄至新新加坡

倒不是新加坡人膽小,主要是這個地球小紅點,基本沒啥天災。

其實,新加坡沒天災這個說法,也有失偏頗,下暴雨發大水的事還是有的……

其實,這已經不是新加坡人第一次被印尼的地震嚇到過。

話說去年2021年4月,印尼附近海域北蘇門答臘西海岸發生的芮氏8.6級地震,新加坡也有人感受到了震感。

很抱歉,翼學姐同樣沒有感覺到……🥴

那麼,問題來了:

新加坡為何沒有大型自然災害?

首先,可以很明確地告訴大家,新加坡沒有地震!

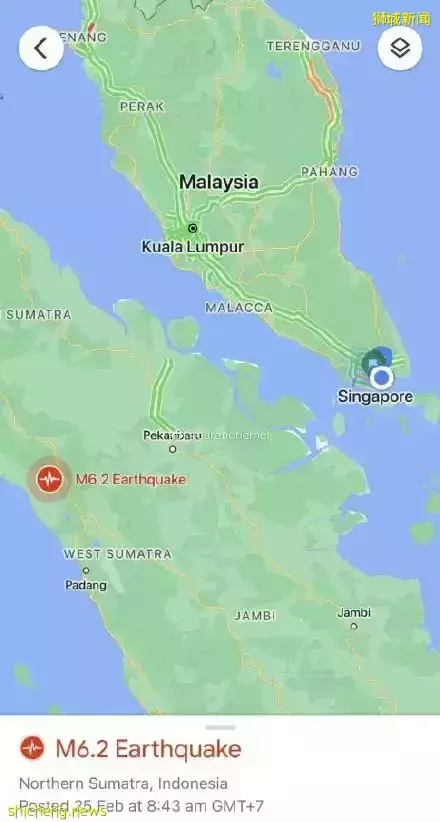

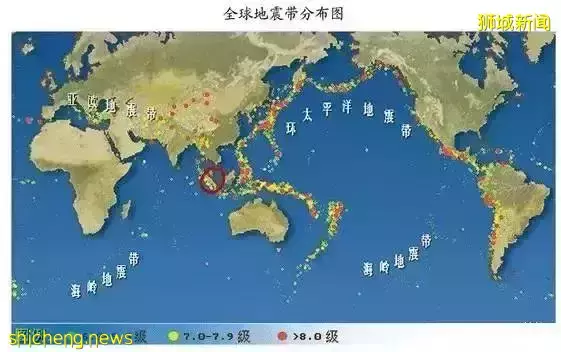

下面這張圖是全球地震分布圖,途中的紅點和黃點,都是地震高發區。新加坡身處地震帶邊緣,完美避開黃點和紅點的地震帶!不僅如此,新加坡處在板塊深處,也不是地震頻發區,常年無地震。

其次,新加坡沒有颱風!

雖然新加坡屬於熱帶氣候,有著形成颱風必須的溫度和濕度,但由於新加坡足夠的地轉偏向力支撐暖氣團轉起來,所以終年難以形成颱風。

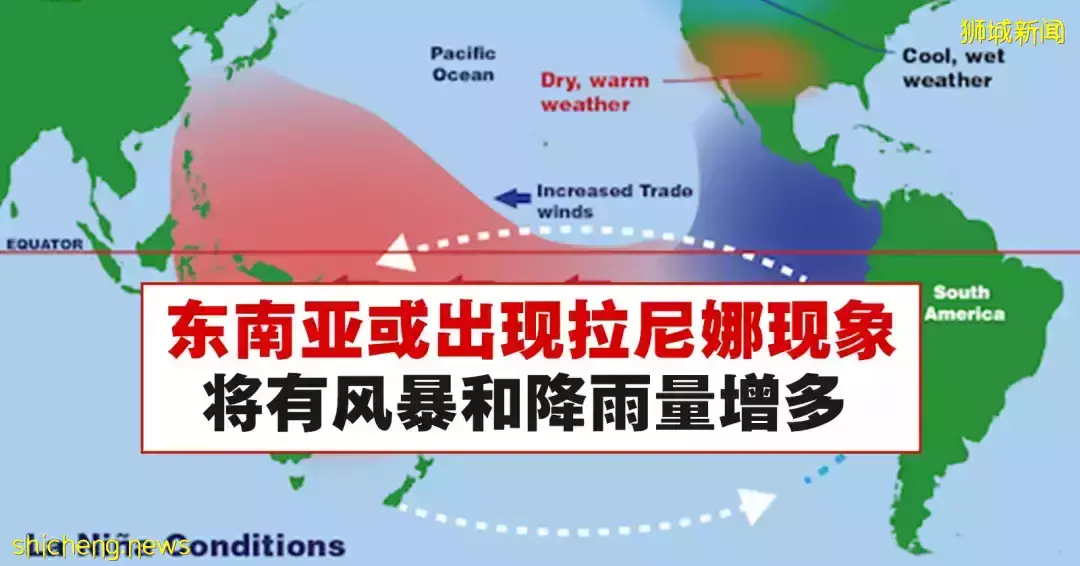

但沒有颱風,不等於不受拉尼娜現象的影響,2020年,包括新加坡在內的東南亞地區,就受「拉尼娜」影響,狂風暴雨。

新加坡發生海嘯的幾率,幾乎是零。

雖然新加坡鄰近的印尼蘇門答臘島和爪哇島地處地震帶,但在已記錄的地震中,震源都在島外的海洋深處。新加坡全被馬來西亞和印尼群島包圍著, 因此被海嘯襲擊的幾率是零。

就算全球洪水災情頻發,新加坡也可以安然無恙。

為什麼?作為一個雨量充沛的熱帶島國,其最高年降雨量在近30年間呈持續上升趨勢,卻鮮有城市內澇的情況發生。

那是不是,沒有了這些大型自然災害,新加坡就躺平,心安理得享受大自然的饋贈了呢?

NO!NO!NO!

大概是地方太小的緣故,新加坡人很惜命,從城市規劃到細節設計,處處都未雨綢繆。

沒自然災害

卻有全球最牛的防災設備

沒有地震,卻家家有防空壕

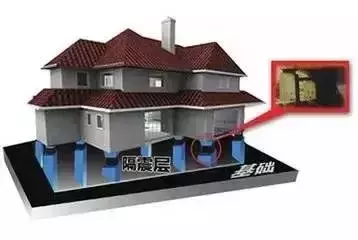

這點不得不佩服新加坡人,儘管沒有地震,但新加坡人幾乎每家每戶,不管房屋大小,都有一個防空壕,一般是儲藏室。組屋區樓下笨重的防空壕設施也是以備萬一之用。

2008年中國汶川地震後,新加坡公司曾為災區修建「最牛抗震房」可抗八級地震!

新加坡地鐵大門處處露出的厚實設計,也是天災來臨時避難處所。

常年有暴雨卻不澇,得益於城市排水系統

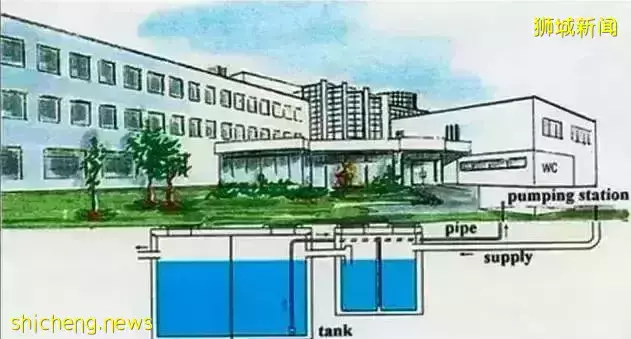

新加坡地少人少,連喝的水都是進口的。所以新加坡人很重視通過高科技來解決水的問題。

不是常年暴雨麼,那就設計一套科學、分布合理的雨水收集系統,然後搞些巨大的蓄水池,再搞些新生水出來……辦法總比困難多~

另外,暴雨多卻不澇,完全是因為新加坡人設計的這套城市排水系統。

新加坡通常在進行地面建築的建設之前,會事先規劃和設計好該建築的地下和地面排水系統,因此每一棟建築,包括人行道、馬路周邊都分布有一定數量的排水渠。

史丹福地下儲水池和分水渠

圖源:聯合早報

這些排水渠與城市的主要排水系統相連,形成了遍布全島的城市雨水收集、排放網絡,保證了大量雨水能夠及時、快速地排出。

不得不說,新加坡在城市規劃這點上,確實很有規劃性。翼學姐第一次到新加坡,就去看了城市規劃展覽館。

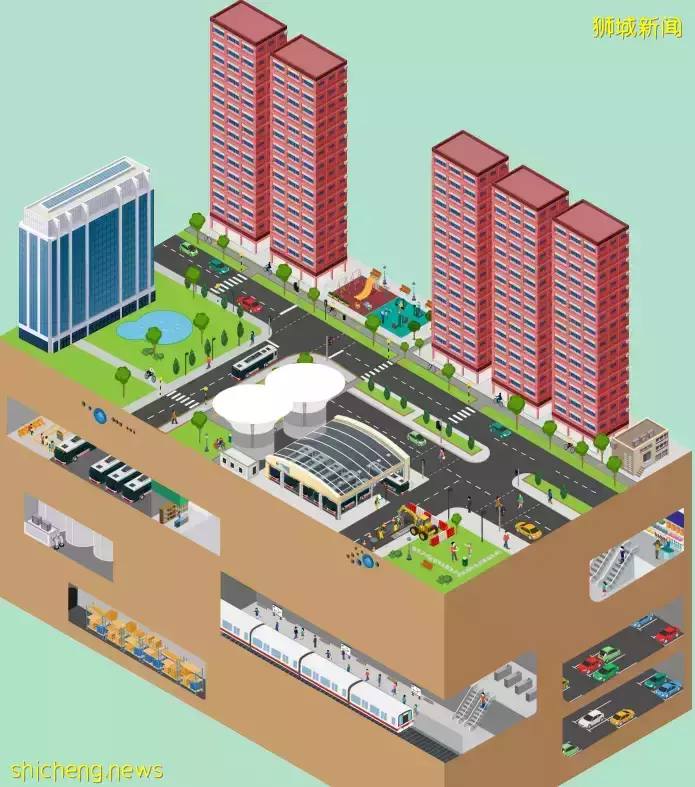

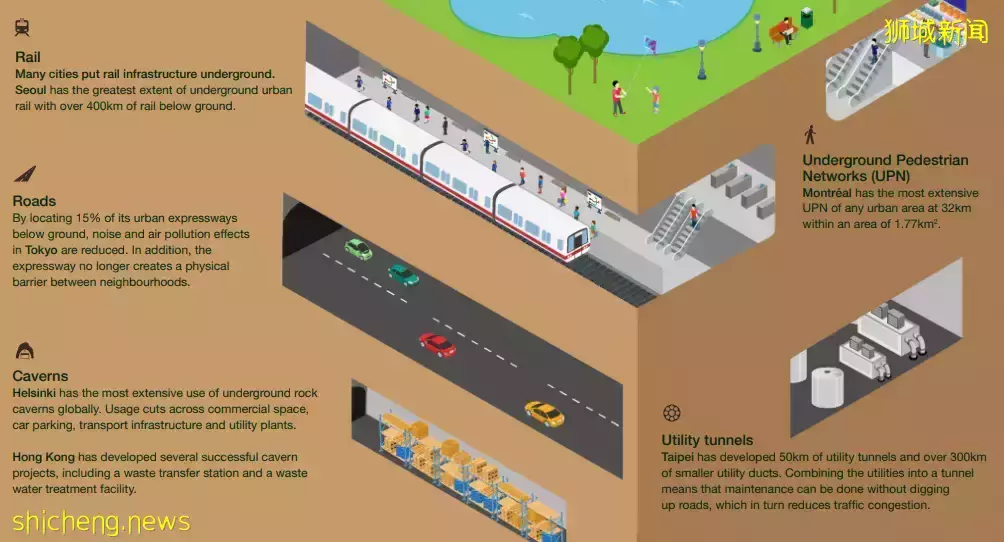

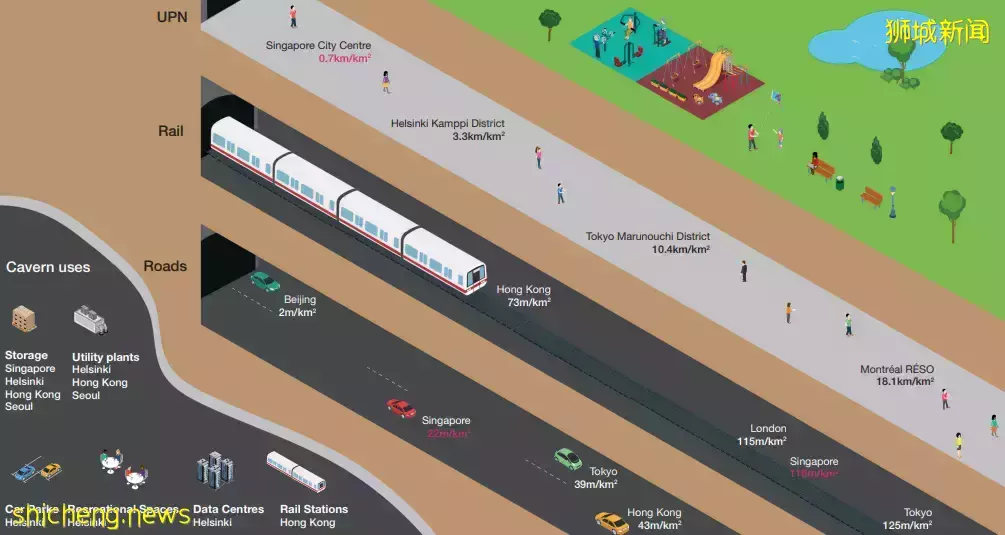

新加坡政府目標長遠,單是基礎建設投資已規劃到100年後。著重開發地下空間。

按照新加坡政府的規劃,2030年的新加坡將是這樣的:

牛氣的城市規劃專業

翼學姐經常感嘆,雖然新加坡小是小,但危機意識很足,而且對於城市的規劃和管理,確實很有一套,這當中離不開城市規劃師的功勞。

你知道嗎?亞洲第一個城市設計碩士項目,即Master of Arts in Urban Design (MAUD),就是新加坡國立大學在1998年創辦的。

MAUD項目的四個重點領域是:

1) 高密度城市的建成環境和社會環境;

2) 新技術方法和數據增強設計;