今年5月份的某一天,約了許久不見的May吃午餐。餐館裡人山人海,我倆被安排到一張小桌子,一放下筷子我就順手把口罩戴上了。May笑了:你警惕性真高呀!我說還是小心點兒好。May說是福不是禍,是禍躲不過,她的女傭前陣子得了新冠,一個禮拜後好了,全家人都沒事,神奇吧?

飯後,May請我去她家坐。May爸爸精神很好,坐在沙發上邊看電視邊跟我聊天;May媽媽在床上歇著但並沒睡著,我也進去跟阿姨打了一個招呼。天氣真的太熱了,我跟女傭要了好幾杯水,怎地也不解渴。

晚餐跟老公到新達城吃飯,回到家10點了。突然覺得喉嚨有點小痛,難道晚餐的油炸大蝦這麼快就發威了?想想也有好些天沒測ART了,測測也無妨,雖然明知道可能又像以前一樣浪費一套抗原快速檢測儀。

(喉嚨有點兒小痛,懷疑是晚餐的油炸大蝦太熱氣了)

然而,這次竟然是兩道槓!我的心「撲通撲通」地狂跳起來。我睜大眼睛仔細看,沒錯!是兩條紅槓槓!好不習慣這樣的搭配呀!看著那條深紅色的T值,腦袋裡迅速過了一遍今天做過的事、見過的人,恍然大悟為啥下午這麼口渴了!

天啊!我都乾了啥?May的爸爸已經90多歲了,媽媽也近90歲。我心中充滿了害怕和內疚,趕緊撥通May的手機通知她並表示歉意。電話那一頭May哈哈笑了,叫我不要想太多,好好休息,並說他們全家人都不怕Covid,他們不會有事的。

但願如此!

(T值這麼紅,病毒量不少啊!半年後的今天我還是沒有把這事告訴身在廣東的媽媽,我怕嚇壞了她)

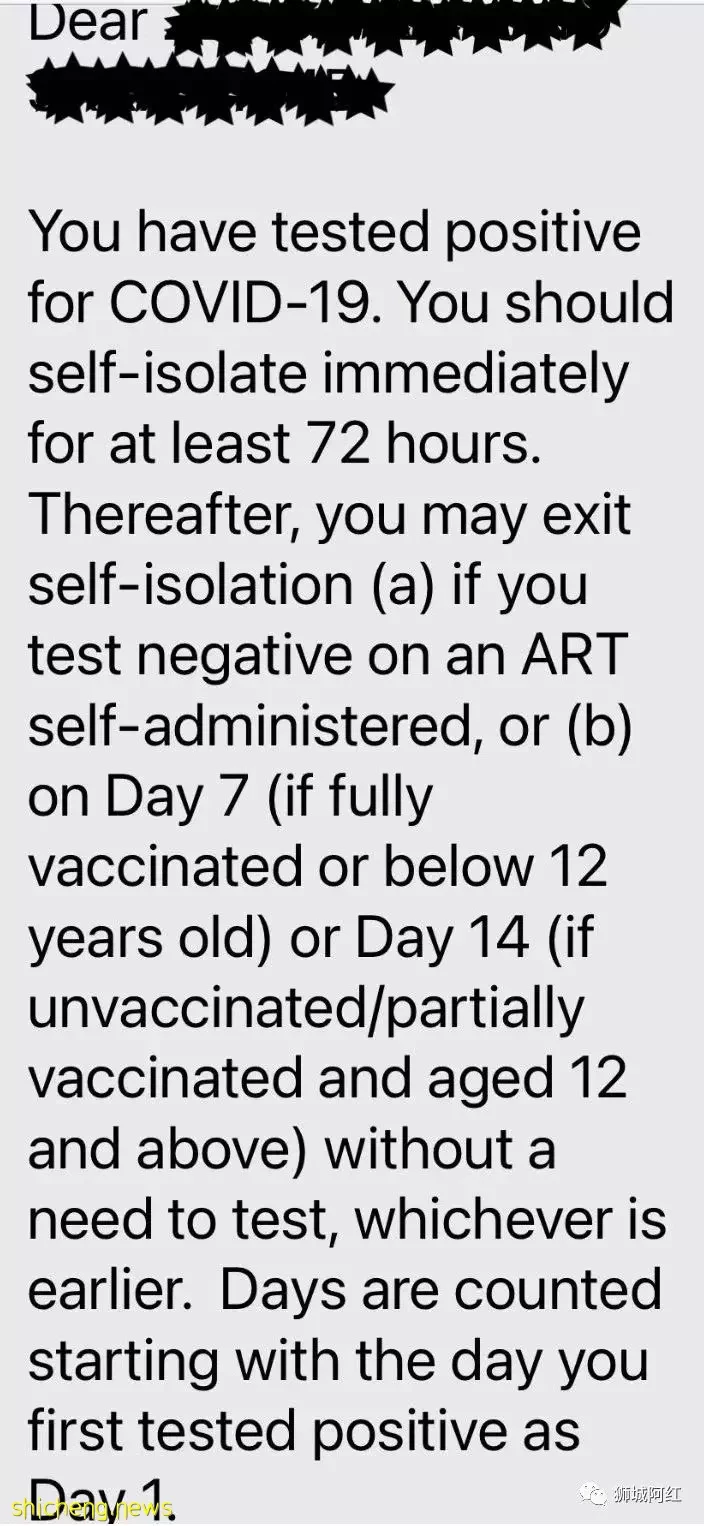

第二天發了一天低燒,喉嚨痛,我決定去看家庭醫生。醫生幫我測了ART確定為陽性,再測PCR後讓我回家隔離等結果。我拿了退燒藥和喉片回家了。隔天,我收到衛生部關於居家隔離7天的通知。在之後的一個星期里,有醫生遠程看診噓寒問暖,有來自鄰居的問候,還有朋友傳來食療小偏方,大家的關心讓我感動得快要哭出來。

(衛生部傳來手機簡訊通知我確診新冠,要求我居家隔離至少72小時。72小時後只要ART呈陰性即可結束隔離;7天後無需做任何檢測自動解除隔離,因為我已經完成疫苗接種)

(手機簡訊也強調違反隔離規定將面對法律懲處。因為染疫,政府額外配置適量ART檢測儀給我。7天後我將接到解除隔離通知。簡訊提醒我身體不適時應聯繫遠程問診醫生)

整個星期我在主人房裡度日如年:感冒症狀不是很大的問題,更讓我坐立不安的是逼仄的活動空間——看著窗外明媚的陽光,下定決心以後別天天賴在沙發上,要多多外出鍛鍊身體呼吸新鮮空氣!儘管事實證明我又對自己開了一張空頭支票。

第7天一到,衛生部就發來手機簡訊,通知我隔離期已滿,可以出門了。可是我還是兩道槓槓呢!儘管T值槓槓已經淺了許多,我還是決定等完全一條線後才出門。 12天後,T值紅槓槓消失了!我終於敢坐在飯廳里和家人一起用餐了,我也終於可以出門了。感覺太棒了!

染疫且康復,我意外發現自己對Covid-19竟然不恐懼了,甚至敢出國旅行了。兩個月內報復性地去了巴厘島、胡志明市和曼谷,我們過回了疫情前的生活。

(到印尼巴厘島打卡網紅鞦韆)

(就算在酒店裡待著,也是處處美景)

(到越南胡志明市逛書街,儘管一本華文書也沒找著)

(泰國曼谷的冬陰海鮮,好吃得無與倫比)

(只有到泰國吃上一口芒果糯米飯,才能體會什麼是正宗)

(芋圓爆米花冰淇淋充滿小資情調,我喜歡)

(熱巧克力蛋糕冰淇淋熱量極高,美食當前我也不考慮這麼多了)

(在貓咖啡里端著一大碗加菲貓,好開心)

8月中旬,衛生部又發來手機簡訊,提醒我是時候注射第二劑追加劑(即第4針)了。因為聽說預防奧密克戎變異毒株的新疫苗快來了,我決定再等等。當10月14日新的二價疫苗抵達新加坡後,我決定儘快去追打第二針加強針。

因為已經年過50,達到「無需預約可直接前往疫苗接種中心打針」的要求,我找了個星期六喜滋滋地去離家不太遠的接種中心,卻發現大門深鎖。門內保安看我一臉茫然,就迎上來告訴我星期六最後walk-in時間是中午12點半,我一看手錶都兩點多了,只好打道回府。

我自然是不會罷休的。幾天後我又去打針,整個過程快速順利,半小時觀察期一結束我就離開了接種中心。這一針我沒發燒,不過胳膊有小痛,在沙發上蔫了一天,第三天睡醒後什麼事沒有似的又生龍活虎了。

這次去打針,感覺疫苗接種中心內的氣氛沒有了一年半前的凝重——畢竟8成以上的國人都曾經施打疫苗、染疫、自行康復且形成了群體免疫,我們已經進入後疫情新常態,除了醫院、養老院和公共運輸等場所必須戴口罩,大家的生活基本回到了疫情前。我的包包里已不見搓手液的蹤影,回家後做的第一件事也不再是洗頭洗澡了。 我故態復萌了。

因為病毒不斷變異,聽說以後可能每年都得追打加強針。但我也懶得想那麼遠了,活在當下,該吃吃該喝喝吧!

P.S.你是不是很關心到底May爸爸有沒有因為我的到訪而感染新冠?答案是沒有!全家人都沒有!我心中大石終於放下。但7月中旬May爸爸染疫進了急診部,幾天後康復回家。 祝福May爸爸媽媽!祝福大家!

(本文原標題《挨打記(3)》,發布於「獅城阿紅」公眾號,感謝授權新加坡眼轉載)