廣告創意是時代進步的風向標。

新加坡廣告創意人陳耀福千禧年後轉戰中國,見證中國網際網路的蓬勃發展,數碼平台如何入戶入腦入心的傳播力,挑戰傳統廣告業的作業方式。同樣在21世紀活躍廣告圈的中國廣告創意人馬曉波直言華文廣告已進入「無人之境」,消費升級,全新媒介,面對所有想要引人注目的對手,廣告人須要掌握全新的思考工具,不斷提出新的傳播方法論。

時代紛亂也同等精彩,召喚廣告創意人融合大眾生活與多元文化的洞察力。陳耀福堅信廣告不只是賣商品或服務,也傳播扣動人心的價值與美學。馬曉波說,時代在變,廣告人更需要保留尊重人性與消費者審美的優良傳統。

陳耀福(左)和馬曉波(右),一個是新加坡的廣告泰斗,一個中國廣告界當紅最會「講故事」的創意人。(受訪者提供)

隨著越來越多中國品牌走向國際,華文廣告創意將更講究全球敘事的能力。這當中有中國廣告人傳播文化影響力的角色,也有擁有雙語優勢的新加坡創意人才可發揮的空間。

兩位創意人為新加坡華文廣告發展前景把脈。馬曉波看好赤道島國多元的語言與文化環境,華文廣告創意具備國際視野。陳耀福一針見血,本土華文廣告的發展取決於語言的環境條件,媒體是語言的風土,華文媒體發展得好,華文廣告才會有更美好的明天。

綜述

陳耀福和馬曉波,一個是新加坡的廣告泰斗,一個是中國廣告界當紅最會「講故事」的創意人。一個縱橫馳騁,近花甲之年褪盡鉛華,始終秉持著對品牌信念的追求。一個過不惑之年,依舊奔跑在廣告前線,試圖在網際網路的風口浪尖上,捕捉大時代的脈搏。過去十幾年裡,他們身處同一座城市上海,見證著中文廣告風馳電掣般的急速奔跑。

2005年,在新加坡廣告界奮鬥20載,早已功成名就的陳耀福選擇離開新加坡轉戰上海,開啟一段乘風破浪的「海漂」之旅。用他的話說,「我是真的走了」。而出走,是為了探索更大的可能。

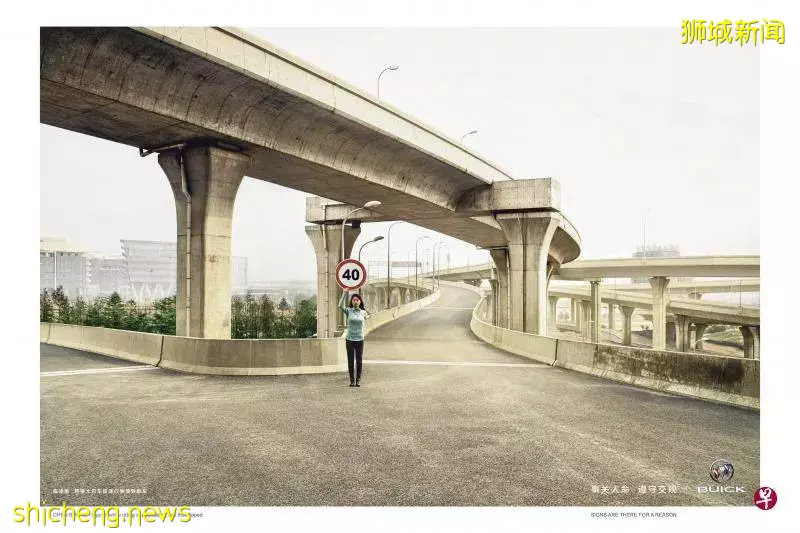

陳耀福作品:別克公益廣告《事關人命》系列。(受訪者提供)

在中國的15年里,他繼續用作品說話,先後為阿里巴巴、方正集團、支付寶、別克汽車等製作了一系列優秀廣告,以實力贏得掌聲,成為行業內的金字招牌,也為中國廣告業帶去了新的生機與活力。廣告場上,他是本土創意人口中尊稱且敬仰的「前輩」。平日裡,他和朋友們打成一片,大家都親切地稱呼他Norman。

2003年,馬曉波加入上海勝加集團,現任首席創意官。憑藉本土化的洞察,精緻的文本,多元的呈現風格,他的作品從一批優秀創意中脫穎而出。一句「我走的時候叫Timberland,回來才叫踢不爛」讓人印象深刻,帶著一份倔強躋身到了聚光燈下。

馬曉波為Timberland靴子製作的《踢不爛》廣告系列。(受訪者提供)

今年他的團隊為視頻網站Bilibili(以下簡稱B站)製作的《浪潮三部曲》大火,第一集《後浪》在社交平台成功引爆話題,引起兩代人關於時代主題的討論。第二集由毛不易演唱的《入海》,背後的作詞人正是馬曉波。一句「時間會回答成長/成長會回答夢想」,以溫柔親切的筆觸,在畢業季的校園傳唱。

巧的是,二人的廣告新篇章都始於2000年。而在這個重要的時代拐點上,適逢中國深度開發網際網路可能性時期。過去20年里,他們一邊見證著網際網路的崛起,一邊調適著數碼時代為廣告業帶來的變革。在探索中前進,也在速度、平台、熱點的衝擊下,努力平衡著叫好與叫座,娛樂與藝術的比重。

相同的是,作為廣告人,他們信奉品牌的力量,對於「真實」有著最純粹的追求。無論傳播渠道如何變化,馬曉波形容那種真實是「不帶濾鏡的」,陳耀福說「打動人心的真實有著走街串巷的煙火氣,不經意間打入你心裡」。正是這份簡單純粹,醞釀了一部部傳唱的佳作。也正是這種信仰,拉近了彼此的距離。

他倆相識於三年前一次評審活動上,一拍即合,成了朋友。馬曉波喜歡到陳耀福在上海開的酒吧喝兩杯,形容他是個「有才華的謙謙君子」,相處起來如沐春風,給人平靜安定的力量。陳耀福賞識馬曉波有洞見,想得透看得清,還給予厚望地說:「他們是中國廣告未來發展的領路人,他們的時代來了。」

一新一中,前輩與後生,兩人的對話勾勒出20年間中國廣告業發展的弧度,有碰撞,有交匯,像極了兩個時代的交接。而這段用廣告書寫的新中友誼,或許能夠為兩地的廣告人開立先河,鼓勵更多人「入海」體驗,深度交流,在這波濤奔涌的時代翻滾起一股更猛烈的浪潮。

對談錄

問:兩位是新中兩國頂尖的廣告創意人,在業界馳騁多年,打造屬於自己的廣告「試驗場」。在各自的場域裡,近期做了哪些有趣嘗試?

陳耀福(以下簡稱陳):入行廣告業37年,前22年企業高管生涯,近15年在上海打拚。退下烏紗成立自己工作室的那一刻起,我的人生走到一個新的階段,從此不再需要向誰述職,有更多時間留給自己了。以自由人的身份,做想做的事。

去年成立了個人工作室OnBrand,主要專注於建立品牌價值的傳播,只挑跟品牌傳播相關的工作,重質不重量。再來以自由人身份做業界公益,這是我在這個年齡這個階段,適合做也喜歡做的事。以觀察者的角色,輸出對業界有價值的內容,通過演講、培訓提拔新一代廣告人。

近期剛發布了「誰殺死了廣告人」(Who Killed The Adman?)第二部短片,這是一個關於廣告行業演進和改變的內容。離開企業自己創立工作室之後,人自由了,可以坦然地去討論一些我認為對業界會有幫助的課題,比如「誰殺死了廣告人」。

第一集我們採訪50、60年後的廣告名人,他們大多還活躍。第二集聚焦中國廣告新生力量,他們是70、80年後的一線廣告人,有許多還是自己創意熱店的創始人,造就了現在中國廣告創意的樣子。這兩代人都具有時代代表性,我拋出了一個問題,想聽聽大家的看法。

陳耀福在上海經營的黑膠唱片爵士酒吧,吸引不少廣告人聚會。(受訪者提供) 還有件有趣的事,我在上海開了一家黑膠唱片爵士酒館,店名叫Black Note Jazz Vinyl Bar,店裡只播放黑膠唱片爵士樂,應該是上海第一家黑膠唱片爵士酒吧。大家都把它當成Adman's Bar,廣告人聚集交流的地方。

馬曉波(以下簡稱馬):2003年加入勝加,是我踏足廣告行業的第一份工作,一入行就是十多年。起初做廣告,因為廣告可以釋放創作欲,而我喜歡寫作和創意。我的性格也比較飛揚跳脫一些,喜歡新鮮事物帶來的刺激。做廣告每次都會面臨不同的課題,前天在條件艱苦的工地拍攝,後天去到烏鎮精品酒店參觀,你永遠不知道下一站會去哪裡,這種在未知中前行的感覺很好。

作為首席創意官,我們集團一直在做基於「創意能力」的自然延伸,希望為各行業頭部品牌(指市場占有率領先的品牌)創作基於時代課題的傳播內容。例如以「可愛中國人」為立意的快手短視頻,B站的《後浪》三部曲系列等,都得到非常熱烈的回應。

在幫助頭部品牌做傳播時,我們希望找到一個時代的橫截面,承接時代性的主題。作為中國本土廣告人,我們需要找到和國外廣告不一樣的地方,找到數以億計的群體共同關心、感動的東西,只有這樣才能站在舞台中心向所有人發聲。你所表達的觀點越大,格局就越大。

問:過去十多年,網際網路快速興起,為各行各業帶來前所未有的變革。兩位的從業生涯,正好伴隨並見證了這股浪潮。請問數碼時代對華文廣告發展帶來哪些改變?

陳:過去15年在中國生活和工作,親眼見證了廣告業的蛻變,兩個字總結:精彩!阿里巴巴、百度、騰訊都是在這20年里迅速發展起來。它們的出現不僅顛覆了廣告傳播的方式,三大網際網路巨頭也加入到廣告市場的分割中。有一個形容傳播現狀的說法很傳神:中國最大的廣告公司是B.A.T(百度、阿里、騰訊)。

從傳統電視、平面、戶外傳播,到網際網路平台及社交媒體傳播的轉型期,形成了追求點擊量、快速、廉價的風潮,迫使客戶和傳統廣告公司加速數字化轉型,專注於品牌的傳播模式越來越不受重視。網際網路也大大影響了廣告語境的變化,出現所謂的追熱點行銷、網絡語言行銷等。但我覺得好的傳播,尤其是跟品牌有關的傳播,不應該只是去蹭別人的熱點或使用網絡流行語,效應短暫,做法短視,傳播更大的挑戰是去創造熱點和話題。

另一方面,大型國際廣告公司正面對前所未有的生存挑戰,人才流失或自立門戶。但值得慶幸的是,近幾年來有一批受到良好訓練的本土人才崛起,創造了優秀的廣告創意熱店,產出不少好的傳播案例及作品。

馬:華文廣告的發展正處在一個從「有跡可循」到「無人之境」的過程。過去,我們要非常了解客戶的生意模式,通過廣告傳播來解決商業問題;而今,客戶的商業模式正被新渠道、新技術、新應用快速改變,廣告人的技能結構也必須隨之改變,重組,升級。

信息時代廣告人的對手越來越多,這個對手不是其他廣告公司,而是電影、新聞、流行文化等所有想要吸引人注意的媒介。中國處在繁雜的社交媒體環境里,整合營銷的廣度遠超以往的體量。以前可能一年做三四個大策劃案,如今一個大項目除了有電視廣告,還要做10多條網絡視頻,20幾張平面廣告,還有大量社交傳播的延伸內容,以及線下交互終端。

華文廣告已進入了「無人區」,沒有前輩可以教導我們怎麼想,也沒有案例可以指引我們怎麼做。全面的消費升級,全新的媒介環境,需要全新的思考工具,全新的傳播方法論。

問:在多媒體時代,廣告人如何應對多平台帶來的挑戰和需求?這些多元且短平快的廣告模式,為廣告業帶來哪些衝擊、改變以及長遠影響?

馬:越是碎片化的多平台時代,越需要中心化的敘事。不同的平台,意味著不同的媒介接觸點,不同的信息表述方式;但在背後,品牌要影響的卻是同一群人。當創意人去迎合形式、玩法,就會被規則和技術限制。所以在發想概念、立意時,應該去提煉那些共性的、共鳴的內容,這才是屬於這個時代的「大創意」。

隨著網際網路的快速發展,大數據時代人們每天都處在龐大的信息里,加速了創意的疊代速度和觀眾的審美疲勞。一個創意重複一次就會被迅速拋棄掉,別人不會想看第二次。加上品牌上新速度提升,總希望能在短期內看到傳播的爆發力。

當整個生態變得越來越大,越來越快,逼著我們要在平時做好積累,在短期內迅速做成一個中心化的內容。越是這樣,越要尋找時代洞察,抓住中心化的敘事。中心化與碎片化思維的不同在於,碎片化就好比要做不同的鑰匙去打開不同的門,而中心化是做一把鑰匙去打開所有的門。移動網際網路會造成很多圈層的割裂,越來越孤島化。但大眾品牌是要站在廣場上對所有人發聲,而不是走進不同房間跟大家講不同的話。

陳:多平台創作模式很容易因為要滿足現狀,而採取以毒攻毒,短平快的方式執行。不然就會自身難保,被淘汰掉,因為總有人比你更短、更平、更快、更廉價。這是選擇題,如果能力好、條件好,你可以不玩這一套。但這種狀況對廣告業的衝擊和改變,過去10多年裡已在發生,而且愈演愈烈。造成的巨大影響例如越來越多客戶(尤其是受薪者、非品牌擁有者)在做廣告傳播時,不太關注品牌積累,只追求短暫的KPI。這可以理解,但我把它叫做「速食營銷」。長期速食,不病也難。 整個網際網路就是廣告,它已經變異,開展病毒式的傳播,形成你沒有辦法對抗的大趨勢。它要求廣告人反應要很快,做的東西很雜。但好的傳播一定會有傳統廣告的成分在,像馬曉波的《踢不爛》、蘋果的短片《三分鐘》,需要有傳統訓練的背景才能拍出來。那個成分說白了就是我們所說的idea「大創意」,只要是緊扣在品牌之下,可以讓人聯想到品牌價值的,無論用怎樣的傳播方式呈現都會好看。

廣告創意 與時代共振

做廣告要懂得讀心術。馬曉波說,廣告人須提煉人們內心最珍貴的東西,重新表達出來。陳耀福說,好的廣告討人喜歡,自嘲娛人,傳達正能量與美好的價值觀,發揮積極正面的影響力。

問:如今行銷方式百花齊放,如何定義好廣告?在追求熱點爆點的衝擊下,當叫好與叫座兩者不可兼得時,你們更在乎哪個?在策劃案子時,你們如何平衡藝術感、情懷和娛樂的比重?