新加坡

國際化大都市

東南亞唯一已開發國家

人們賦予了它無數標籤

它環境優美

處處綠意盎然

人稱「花園城市」

(花園城市新加坡,圖片來源@falco)

它寸土寸金

優秀建築層出不窮

成為最亮眼的城市符號

(新加坡Duo Tower,圖片來源@Klook)

它兼收並蓄

傳統與現代完美相鄰

多元文化在此交融

(新加坡小印度哈芝節,圖片來源@Kamodayz)

此外還有

「全球最宜居城市」

「亞洲金融中心」

「全球最安全城市」

等等稱號

要是整理一個

「新加坡所獲稱號」清單

怕是一頁A4紙都不夠寫

無數稱號堆疊而出的吸引力

使新加坡成為了

全球最受歡迎的旅遊城市之一

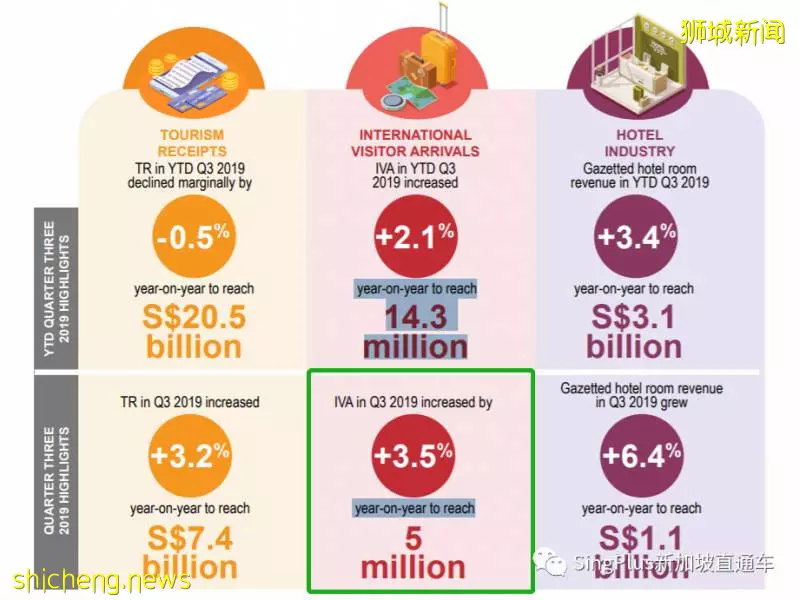

據統計

新加坡旅遊人次

在2019年第三季度達到最高

接待了近500萬旅遊人口

超過新加坡常住人口數的4/5

真正說起來

新加坡其實

從來不是一個「天賦型」選手

55年前

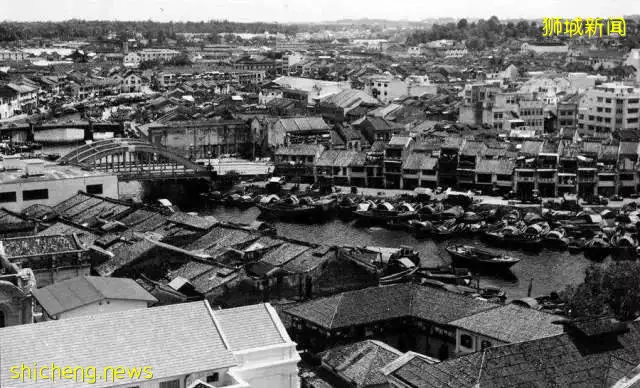

建國伊始的它是這樣的:

國土面積狹小

沒有淡水

沒有高樓

沒有資源

自身難保的情況下

更別提發展旅遊

也別說什麼已開發國家了

然而就是在這一片

貧瘠的彈丸之地上

新加坡

興填海之計

借港口之利

以先人之慧

造就了世人眼中的

「未來之城」

01 填海之計

很多人會說 新加坡不過區區彈丸之地

沒錯 新加坡是很小 721.5平方公里(截至2018年) 在世界地圖上不過一個小紅點 小到在地圖上 「新加坡」中任意一個字 都比它的面積來得大

由新加坡島及附近63小島組成 新加坡島東西約50公里 南北約26公里 地勢低平,平均海拔15米 最高峰163.63米 海岸線長200餘公里 ……

這應該是大多數人都比較熟悉的 新加坡自然地理條件

(新加坡最高峰武吉知馬山,圖片來源@科學探秘頻道)

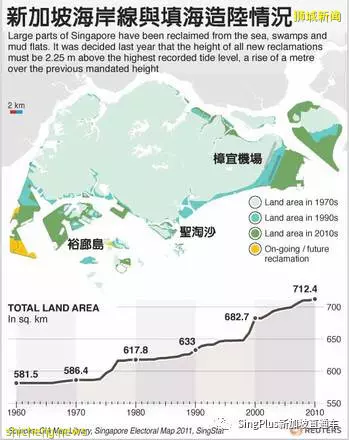

可大多數人不知道的是 新加坡如今這721.5平方公里的國土面積 有接近1/4都是「填海造陸」 硬生生造出來的 1965年剛剛建國的新加坡

面積只有581.5平方公里 大家所熟悉的 聖淘沙、樟宜機場、裕廊化工島……

那時候還只是一片汪洋

(新加坡在大士的填海工程,圖片來源@路透社)

(填海作業中的新加坡船隻,圖片來源@法新社)

新加坡在這一方面的思路 非常簡單粗暴 既然先天不足 那就後天來補 國土面積不夠大? 好!我們人為來造! 於是從建國以來 新加坡就開始了精衛般的 勤勤懇懇的填海生涯

(截至2010年,新加坡海岸線與填海造陸情況,圖片來源@路透社)

(粉色是已經完成的造島部分,紅色的部分是未來造島計劃。圖片來源@NLB)

50年的時間裡 約140平方公里的國土面積增長

新加坡的填海面積已經達到

總國土面積的近1/4 而未來 新加坡還將繼續進行填海計劃 要在2030年 把國土面積擴大到770平方公里

(新加坡要在2030年之前實現的填海造陸情況,圖片來源@聯合早報)

的確 填海造陸的行動 彌補了新加坡國土面積不足

發展空間狹小的問題 如今的濱海灣公園、聖淘沙等等 大家耳熟能詳的新加坡景點

其實都是填海造陸造出來的

(建設中的濱海灣花園,圖片來源@美聯社)

(如今的濱海灣花園,圖片來源@tientran0019)

而這些「人造」的景點 恰恰是新加坡最受遊客歡迎的地方 對於世界各地的遊客來說 看多了奇山峻峰、大江大河

欣賞過大自然的鬼斧神工之後 來這麼一份「人造之美」 似乎也是不錯的選擇

(填海造陸而成的聖淘沙島俯瞰圖,圖片來源@Visit Singapore)

雖然說新加坡在自然景觀上

確實稍顯遜色 但是並不代表

新加坡的地理條件毫無優勢

上帝為新加坡關上了 國土面積的門 也給新加坡開了

優良港口的窗

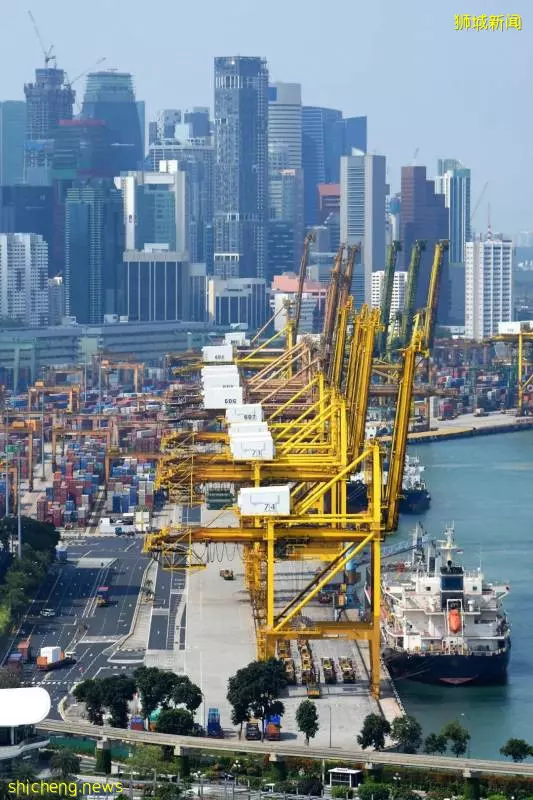

02 港口之利

新加坡是一個港口國家

處於溝通印度洋和太平洋的

馬六甲海峽上

是一個天然的良港

戰略位置和商業價值極高

這算是上天給新加坡的

為數不多的「偏愛」

眾所周知

馬六甲海峽

是國際非常重要的海上交通要道

是印度洋連接太平洋的重要管道

從馬六甲海峽進入中國南海的油輪數量

超過埃及的蘇伊士運河和巴拿馬運河

馬六甲海峽

對中、韓、日等東亞國家來說極為重要

因為這是其區運輸油料資源的

最捷徑之通道

也被稱為是「海上生命線」

由於地處馬六甲海峽埠

新加坡早在英國殖民時期

就是重要的港口

加上這裡有著天然的深水環境

新加坡一度成為了為世界第一大港

年平均吞吐量超過一千萬標準箱

是當時世界上最炙手可熱的物流中心

也是全球最繁忙的貨物中轉基地

而這便成了新加坡發達的根源

新加坡依託港口的地利優勢

發展出自己的優勢產業航運業;

靠著航運樞紐的地位

成為了物流中轉中心;

隨之而來的便是貿易

有貿易便會有金融;

於是又發展出金融服務業

……

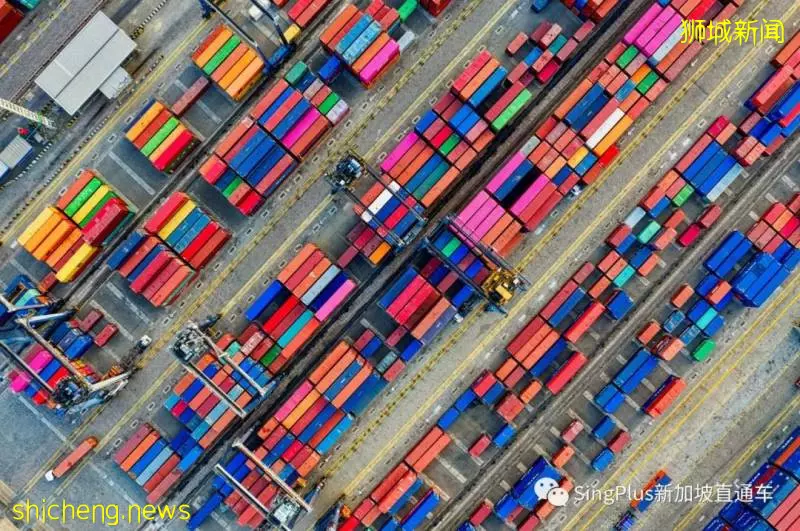

(新加坡貨運港口貨櫃,圖片來源@Tom Fisk)

可以說

港口為新加坡帶來了物流

帶來了人流

帶來了資金流

帶來了對多種多樣的服務的需求

(新加坡貨運港口,圖片來源@shutterstock)

之後的幾十年里

新加坡發展的

煉油業、製造業、海事工業

……

以及進行的一系列經濟轉型

都跟港口和航運有著莫大的關係

個中典例就是煉油業

1973年原油價格強勢拉升

因為港口和庫存的優勢

多個國家把新加坡

當做可靠的石油交易場地

以至於新加坡雖然不產石油

但卻發展為全球三大煉油中心之一

(新加坡燈火通明的煉油廠,圖片來源@shutterstock)

如今

新加坡依舊是一座

建在港口之上的城市

但也早已不止於此

而這一切

還要歸功於先人的智慧

他們因地制宜、逆天改命

將新加坡從一個荒島

一步步打造成為

今日的國際化大都市

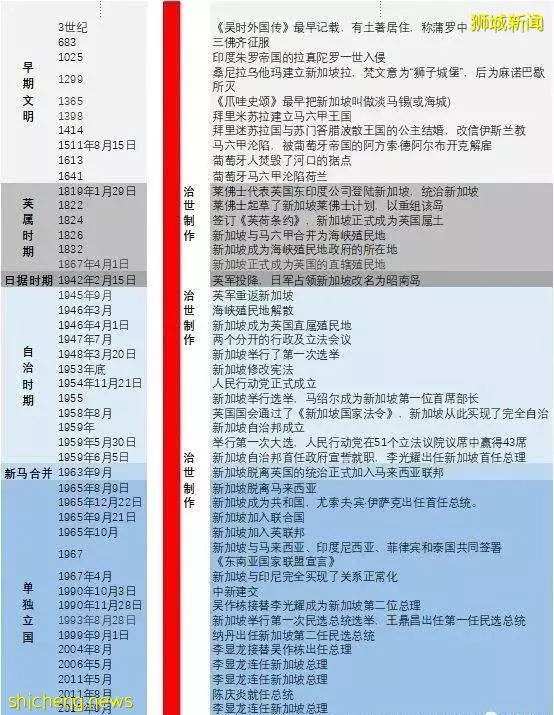

03 先人之慧

在歷史上

新加坡和中國的淵源非常深厚

新加坡的最早文獻記載

源自3世紀

吳國將領康泰所著的《吳時外國傳》

書中將新加坡稱為「蒲羅中」

稱當時的新加坡已有土著居住

隨後的十幾個世紀中

新加坡雖偶爾出現在其他史料中

也有了新的名字

但並無什麼實質性的發展

情況在1819年萊佛士登陸之後