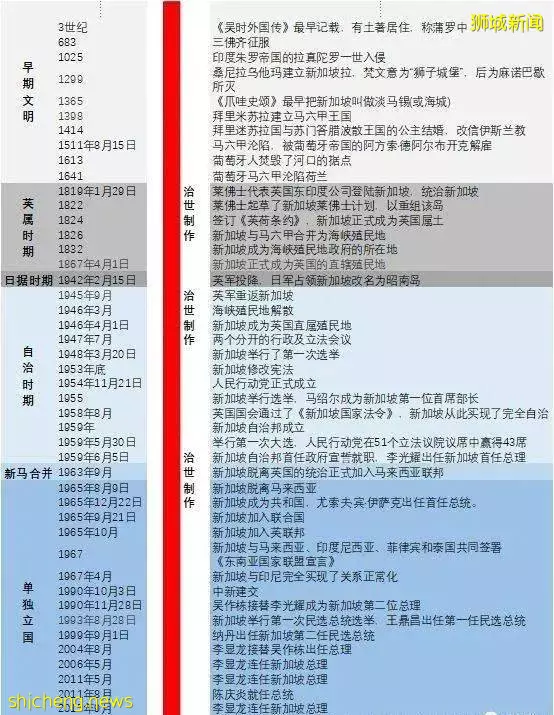

發生了轉變

1819年1月

萊佛士代表英國東印度公司登陸新加坡

隨後在2月與統治者談判簽訂條約

將新加坡建設為海上貿易站

使這座城市快速發展成貿易中心

吸引了中國、印度、馬來群島

和更遠地方的移民前來

(萊佛士登陸紀念雕像,圖片來源@詩華日報)

這是新加坡站上國際歷史舞台的開始

之後

新加坡經歷了數十年的被殖民

好不容易在1958年取得了自治

卻又走上了新馬合併的道路

不幸的是

合併僅兩年

新加坡就被馬來西亞

因種族紛爭問題無情踢出

被迫獨立

(新加坡獨立的報道,圖片來源@Straits Time)

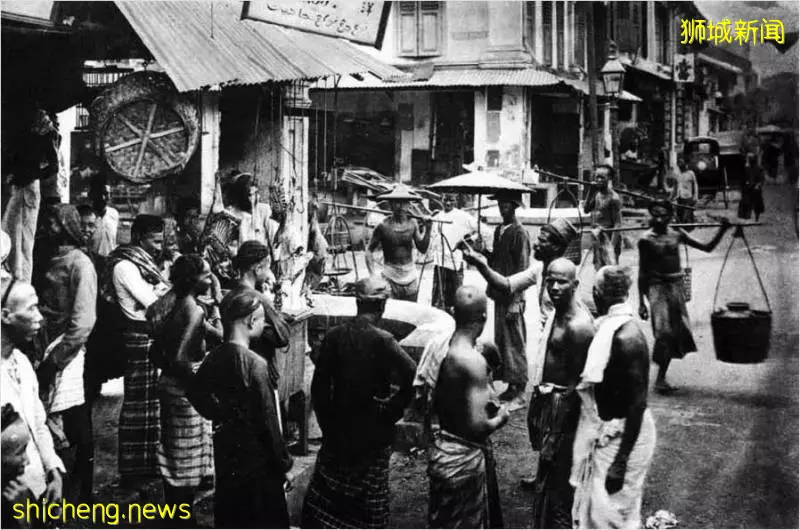

當時的情形對新加坡而言 幾乎是「揠苗助長」 「脆弱」的新加坡

不具備一個國家該具備的基本要素 儘管有著一定的發展基礎 但也只是一個英屬海上貿易站 面臨人多地少、資源匱乏 經濟畸形、種族紛爭 留下的滿目瘡痍 (獨立伊始的新加坡街頭,圖片來源@G.R. Lambert & Company)

新加坡再也無枝可依 怎麼辦呢? 當時的新加坡領導人 也是新加坡的「國父」李光耀 下定決心 帶領人民有尊嚴地活下去 闖出新加坡自己的路 危機四伏中 李光耀將「實用主義」 貫穿國家發展始終 政治上 他創造了新加坡式民主 為新加坡建立了完備的政治制度 同時在國際上縱橫捭闔 保障了新加坡的國家安全 也將新加坡建設為

全世界最清廉、最安全的國家之一 (1976年李光耀訪華,圖片來源@新國志)

經濟上 李光耀帶領新加坡創造了發展的奇蹟 最初他大膽決策 取消了所有進口關稅 同時發展出口導向型經濟 不斷招商引資 使新加坡成為 一片吸引國際投資的樂土 之後李光耀也隨時在調整經濟策略 帶領新加坡

幾乎每十年就進行一次經濟轉型 緊跟時代發展的浪潮 如今的新加坡 已是全球金融中心之一 更多次被評為「最具投資吸引力的城市」 「最吸引外來人才的城市」

李光耀功不可沒 (新加坡中心商業區辦公樓,圖片來源@cegoh)

除了英明睿智的領導者 新加坡能有今天的成就 也離不開每一個 曾經或正在參與城市建設的「平民英雄」 他們是新加坡的外籍勞工 從印尼、菲律賓、中國及其他周邊國家而來 主動或被動地參與到 新加坡的建設中去 (新加坡外籍建築工人,圖片來源@cegoh)

他們是新加坡的華商 一手撐起了新加坡早期的各種貿易 推動新加坡的經濟轉型 同時在新加坡興建會館 加強本地華族聯繫 (新加坡中華總商會,圖片來源@獅城商海)

他們是新加坡的每一個人

不同的是膚色、語言、種族 相同的

是為新加坡社會和諧穩定 所做出的貢獻 (新加坡種族和諧日,圖片來源@Singapore Mandarian Council)

前人栽樹,後人乘涼 踩在先人的肩膀上 如今的我們在 先人發揮智慧建設的美好城市中生活 未來 我們的後代也將踏著我們的步伐 繼續建設這座城市

04 明日之都

新加坡的未來

會是怎樣的?

美國《國家地理》雜誌

在2018年10月發布了一則視頻

盛讚新加坡為「明日之都」

(點擊視頻查看《國家地理》是怎麼夸新加坡的)

如新加坡一般的彈丸小國

面積尚不足倫敦都會區一半

能讓見多識廣的《國家地理》如此稱讚

難道是因為新加坡人均GDP排名位居全球前列?

還真不是

《國家地理》更為關注的

是新加坡的城市規劃

小小一個新加坡

721.5平方公里的土地上居住著580萬人 人口密度排名世界第二 新加坡卻憑藉著超前的城市規劃 真正做到了「居者有其屋」 (新加坡組屋夜景,圖片來源@xegxef)

「超級垂直城市」的建築設計

「填海造陸」的土地擴張 「深挖地下」的分層設施規劃 …… 新加坡一邊開源,一邊節流 創造了令世界欽佩的居住奇蹟 讓這裡的人們不僅「住得下」 還能「住得好」 (新加坡垂直建築綠化,圖片來源@比德Academy)

除此之外 新加坡的「智慧國」計劃也一直在推進 強調信息技術更廣泛深入的應用 以期為人民提供更便利的生活 從這一方面來看 「明日之都」這個稱號 新加坡絕對配得上 這就是新加坡

它靜謐溫柔 (新加坡河夜景,圖片來源@cegoh)

而又熱情奔放 (新加坡國慶煙花,圖片來源@新加坡新聞頭條)

它高調奢華 (新加坡金沙酒店,圖片來源@skeeze)

而又平易近人

(新加坡小販中心,圖片來源@Ulifestyle)

它高端前衛 (新加坡星耀樟宜瀑布,圖片來源@VacacionesPagodasBlog)

而又古韻傳統 (新加坡佛牙寺,圖片來源@cegoh)

今天的新加坡有如此景象 離不開每一個人的建設與創造 離不開幾十年的厚積薄發 不知廬山真面目 只緣身在此山中 現在的你 認識新加坡了嗎?

資料來源:

1. 塞雷三分鐘:新加坡如何從荒島變成已開發國家

2. 地圖有話說:新加坡地理位置好不好?扼守馬六甲海峽咽喉,華人占比74%左右

3. 新馬萬事通:你好,我叫新加坡!(地理篇)

4. 地理學社:新加坡城市宣傳片

5. 地理沙龍號:為什麼說「新加坡」擁有優越的地理位置?

6. 維基百科:新加坡地理