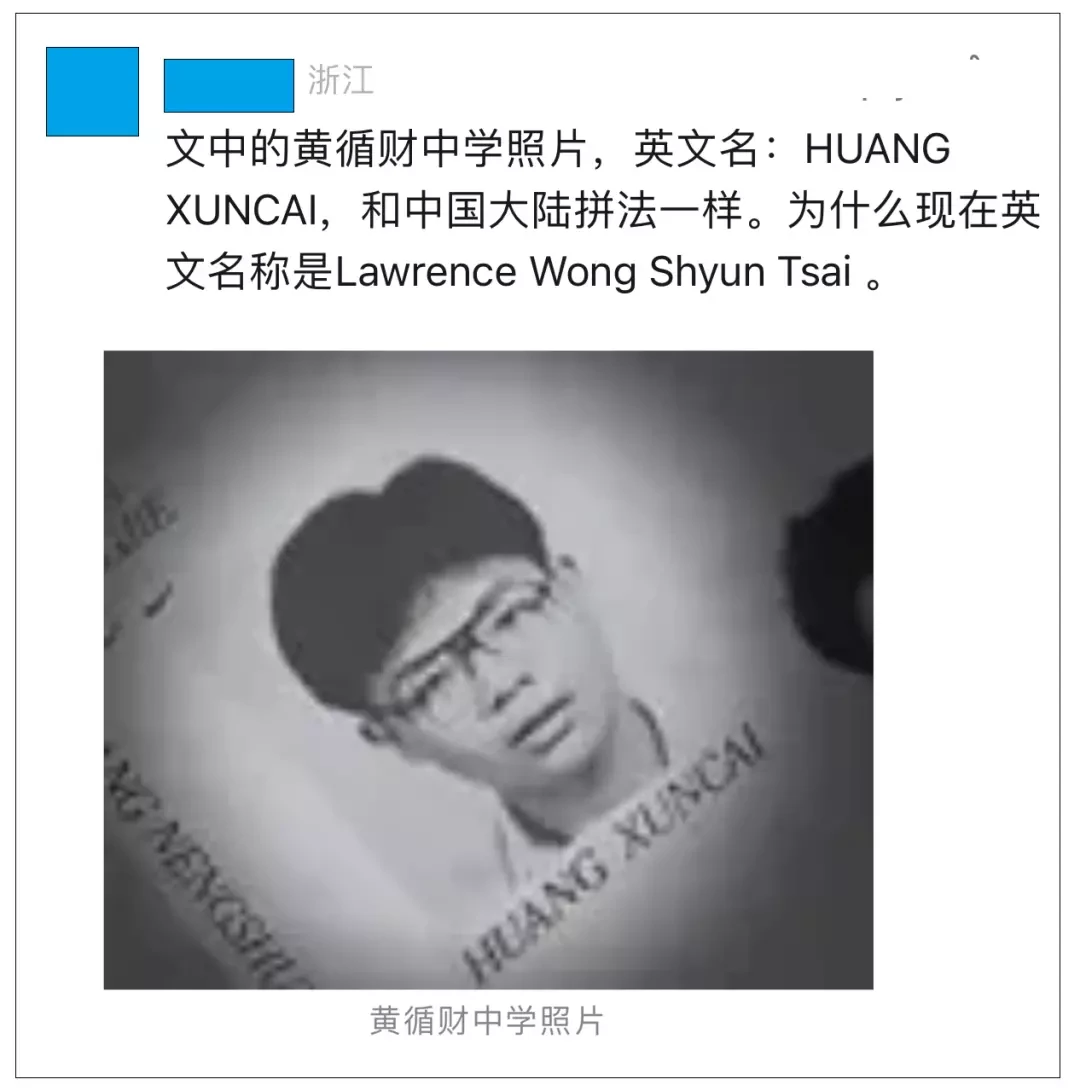

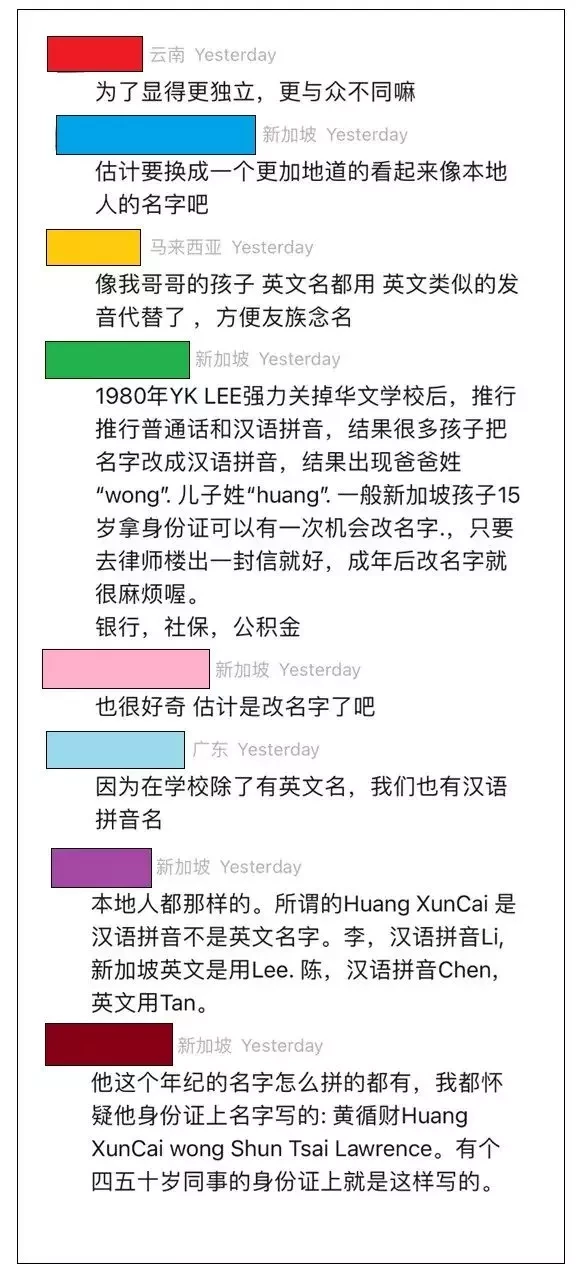

前兩天,有眼尖的讀者發現,新加坡新科總理黃循財,初中年代的英文姓名是Huang Xuncai,與中國大陸拼法一樣,那麼,為什麼現在英文姓名是Lawrence Wong Shyun Tsai?

引起了一些讀者的好奇和揣測。

有個讀者留言說,「為了顯得更獨立,更與眾不同嘛」。

當然不是。

出道13年就當上新加坡總理,黃循財一路開掛

(黃循財從小是英校生,華語很差;獲推舉為總理之後,突擊學習,效果還可以)

沒錯,不同時代的新加坡華人,英文姓名的拼法是不一樣的。

我舉個例子。本月25日,新加坡天府會有個電影招待會和座談會,參與座談的四個人,姓名的英文拼法就不一樣。

(歡迎掃碼報名,出席座談會暨電影招待會)

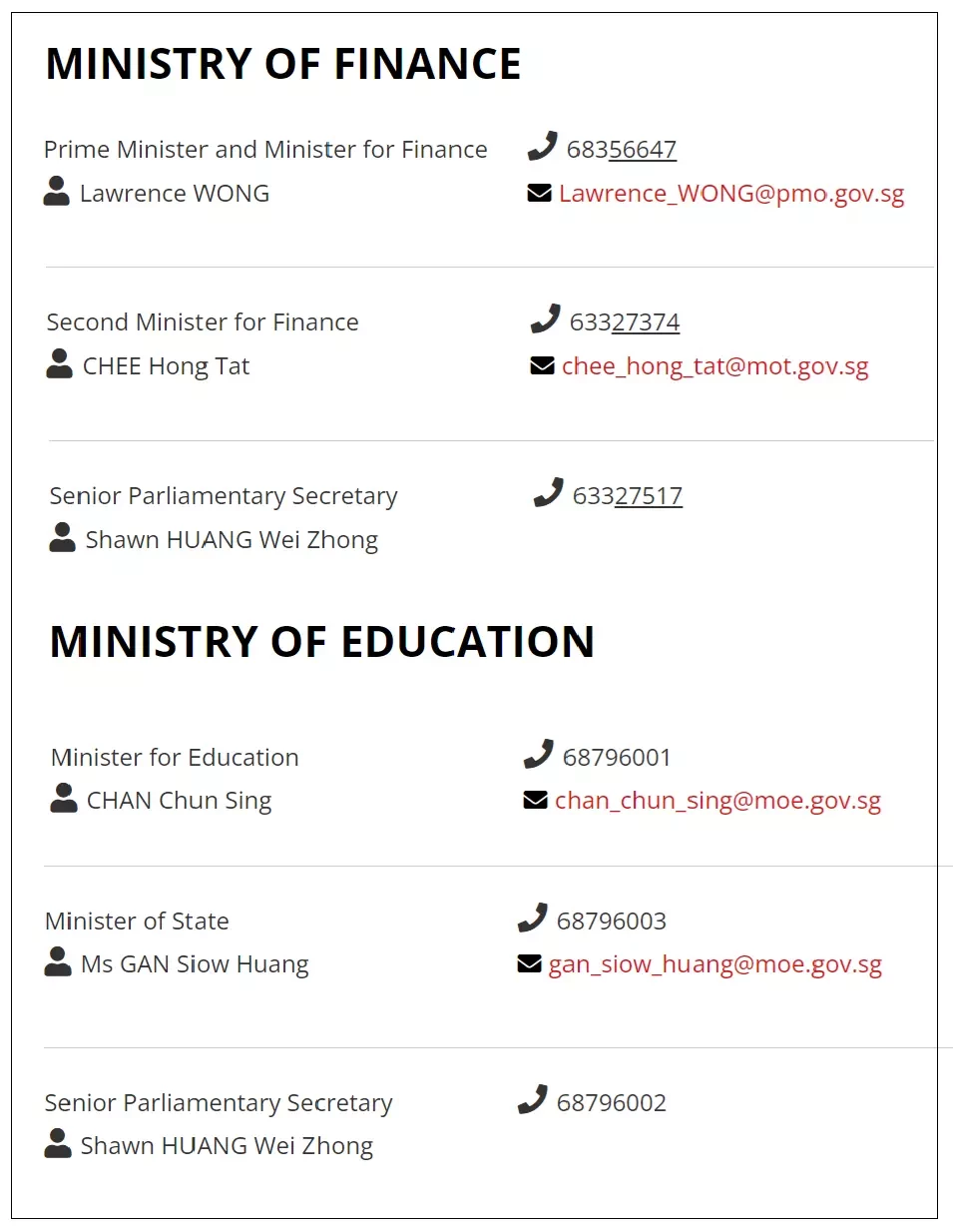

新加坡教育部兼財政部高級政務次長黃偉中,英文姓名是Shawn Huang Wei Zhong,是洋名加上漢語拼音。

著名導演梁志強,是Jack Neo Chee Keong,是洋名加上方言拼音。

許振義,是Koh Chin Yee,方言拼音。

彭世新,是Jack Peng Shixin,也是洋名加上漢語拼音。

我們來看看另一個例子——黃偉中工作的財政部和教育部。

財政部第二部長徐芳達,Chee Hong Tat,是方言拼音。

教育部長陳振聲,Chan Chun Sing,也是方言拼音。

教育部政務部長顏曉芳,Gan Siow Huang,還是方言拼音。

到了黃偉中,就用漢語拼音了。

同是華人,為什麼英文姓名拼法有這些差異?

這就得從新加坡華人社會和華語的演變說起。

剛好前幾天汪老師學園讓我辦了個講座,正是這個課題。

且聽我細細道來。

唐山與番邦

這個講座題目是:從「唐山」到南洋——新加坡華社、華語面面觀。

有朋友問我,同樣是地名,為何唐山要打引號,南洋不必。

是這樣的,出席這場講座的觀眾絕大多數是來自中國的新移民,對大家來說,看到「唐山」二字,第一時間想起的是河北省唐山市。

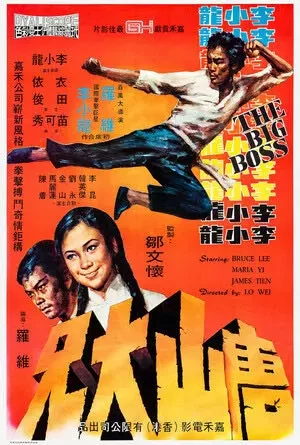

但是,我這個講題中的「唐山」,卻是在很長一段歷史時期內,海外華人對中國的代稱。例如李小龍1971年出演的功夫電影《唐山大兄》,還有費翔《月琴》的「唱一段唐山謠」,這裡「唐山」都是指中國。

這類的例子還很多。例如,在新馬一帶經常見到的財神爺牌位,上聯是「五方五土龍神」,下聯是「唐番地主財神」。

意思就是,在海外的這些華人,不但希望有「唐土」(也就是東土大唐)財神的庇護,也希望有「番邦」(也就是南洋、東南亞)財神的保佑,中外通吃,大殺四方。

十九、二十世紀,閩南人下南洋的時候,經常吟唱《落番歌》。歌名為「落番」,說一千,道一萬,皆是被迫離鄉背井,從有高度優越感的「唐山」,到充滿著貶義的「番邦」落腳。

十九世紀,福建移民在新加坡設立恆山亭,廣府人和客家人設立海唇福德祠。這兩座廟宇大門掛著的楹聯,上聯說的是「異域」,下聯說的是與之對應的「中華」「唐山」。

仍然是「唐」 「番」之別。

2023年,新加坡廈門公會創作會歌《心安所在是阮兜》(閩南語,意即「心安所在是吾家),歌詞有「阮的祖先為著生活,離開唐山南洋靠岸」兩句,也是使用了「唐山」這個詞。

所以,為了避免大家誤以為我講座題目指的是河北省唐山市,所以,必須把「唐山」二字加上引號。

歷史上的第一次躺贏

提起新加坡的歷史,不少人馬上會想到1819年英國人開埠。

十六世紀,歐洲文藝復興帶來天文、地理等發展,之後帶來工業革命。十九世紀,葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國等海事大國崛起,派出艦隊四處建立殖民地。

當時,為了與荷蘭在東印度群島(今印度尼西亞)經營的港口競爭,英國東印度公司派萊佛士到馬來亞一帶,尋找合適的地點,設立自由港。

1819年2月6日,萊佛士與蘇丹、天猛公簽署開埠協議,把新加坡闢為自由港。

五年後,1824年8月2日,英國人給蘇丹、天猛公送去白花花的銀元,他們就把新加坡割讓了。自此,新加坡成了「海峽殖民地」的一部分。

又過了六年,1832年12月,海峽殖民地把首府遷至新加坡。由於政治中心轉移,許多馬六甲富商選擇南下,跟著海峽殖民地總督,潤到了新加坡。殖民地的經濟中心從馬六甲轉移到新加坡。

這可是件大事,直接影響了新加坡的命運。

這是新加坡歷史上的第一次躺贏。

峇峇富商南下新加坡

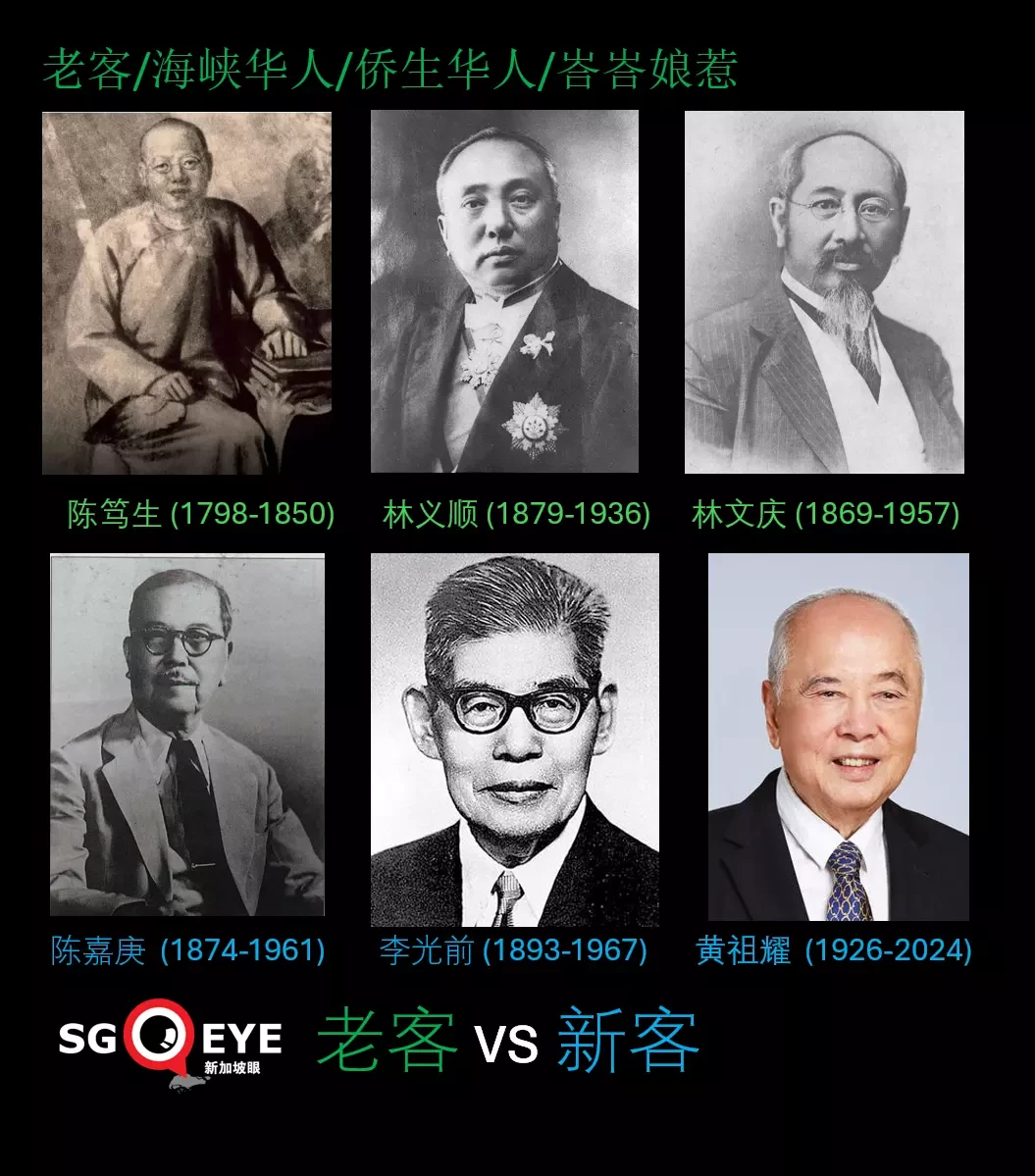

在這個時代,潤來新加坡的這一批華人,都是峇峇娘惹。他們許多人在南洋已經歷了幾代人,因此也稱為「老客」。

雖然在飲食、建築和禮俗上,老客一定程度仍維持著華人傳統,但是語言上大多數已經入鄉隨俗,使用受閩南語影響很深的峇峇馬來語,或者是英語。

以福建峇峇為例,最有名的,一個是薛佛記,一個是陳篤生。

薛佛記1793年出生於馬六甲。新加坡開埠之後,薛佛記南下經商,並開闢「恆山亭」義山,以辦理旅居新加坡鄉僑的後事。

早年華人落番,百年之後無法回歸唐土,只能在地安葬。處理後事成了最重要的移民事務之一,因此,義山逐漸演變成了最早的社團組織。

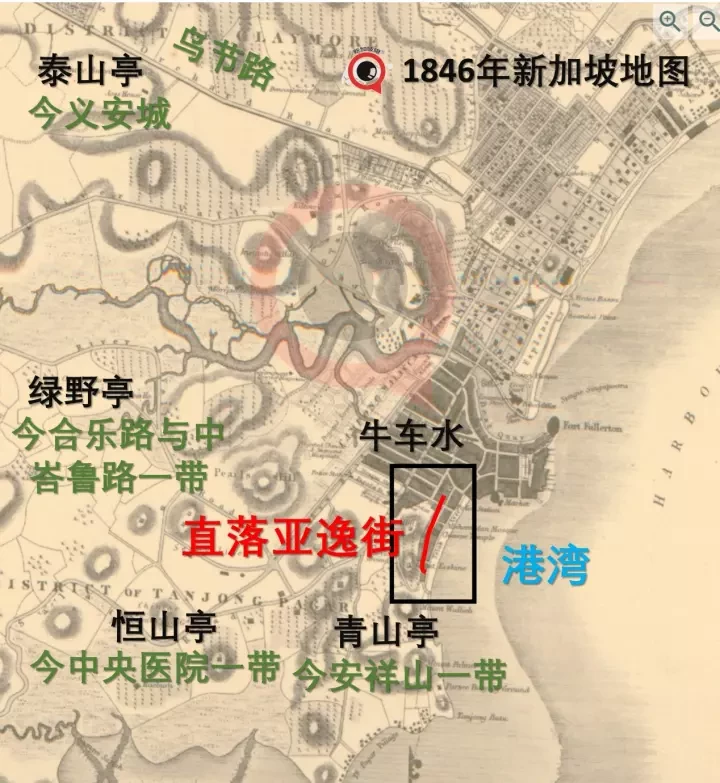

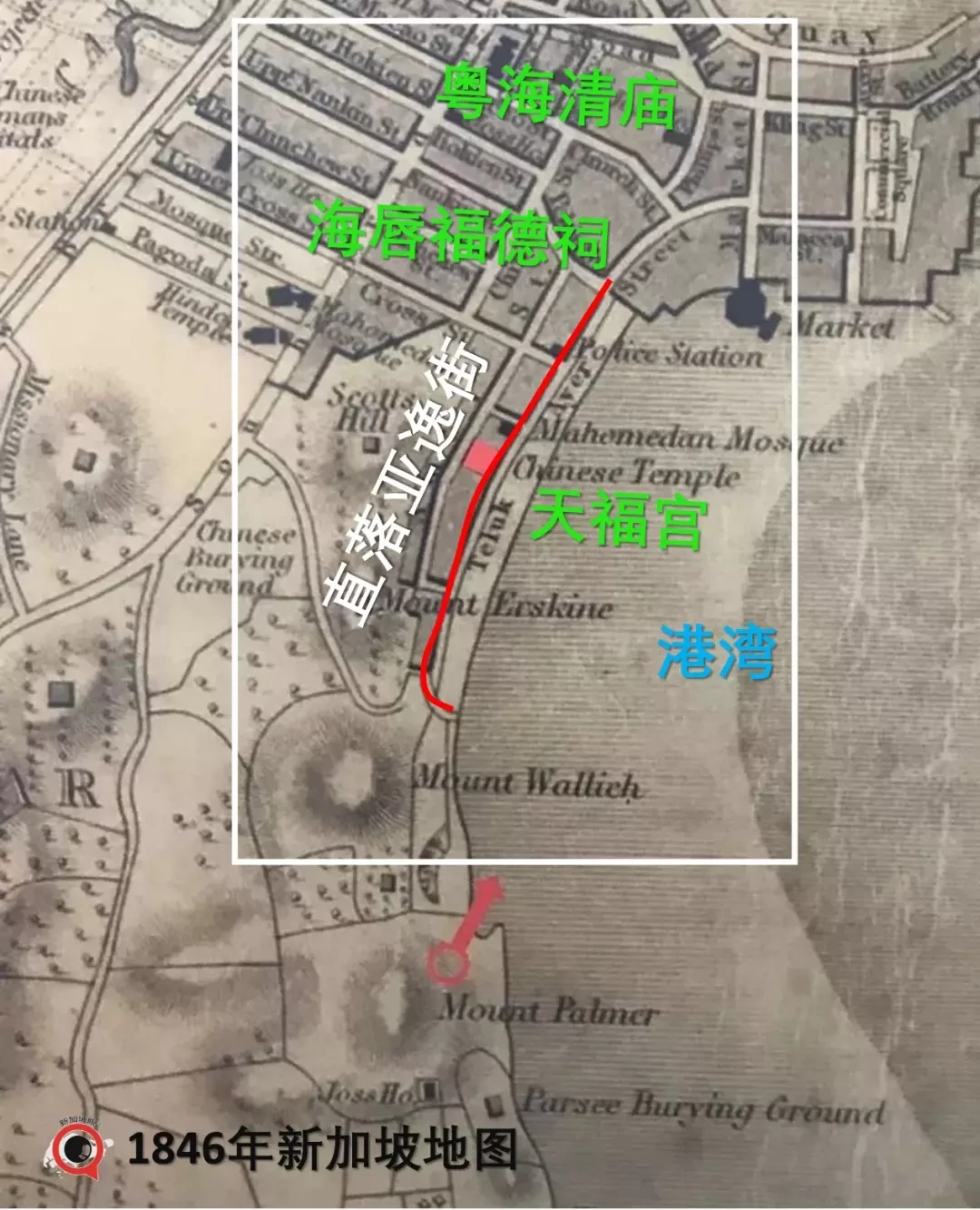

在新加坡,華人移民在直落亞逸(Telok Ayer)港灣登陸,之後在附近落腳,生活、工作。在那一帶附近自然就形成了墳山,包括福建人的恆山亭、廣府人、客家人的青山亭和綠野亭,以及潮汕人的泰山亭。這些墳山後來成為新加坡最繁華的地帶,例如泰山亭的位置,就是今天的義安城。

陳篤生,祖籍福建漳州海澄縣。1798年生於馬六甲。家族早年以種植業為生。陳篤生20歲遷居新加坡,初以販蔬菜、水果、雞鴨為業,後來經營土產和建築材料貿易,大獲成功,成為巨富。

(2023年,作者向副總理黃循財介紹天福宮。圖源:黃循財臉書)

1840年,陳篤生帶頭在直落亞逸街興建天福宮,是新加坡福建會館的前身;1844年,他捐資興建貧民醫院,後改為陳篤生醫院。

在直落亞逸附近的,除了福建人的天福宮之外,也設立了潮汕人的粵海清廟,崇祀海神媽祖,以及廣府和客家人的海唇福德祠,崇祀大伯公。

大批「新客」走線南洋

新加坡1819年開埠之後,儘管清朝仍實施海禁,但東南沿海民不聊生,於是開始有人冒險「走線」,偷偷出洋。

我們的祖先,闖關東,走西口,下南洋

到了1860年之後,清英簽署《北京條約》,開放華工合法出洋,於是,下南洋的人就更多了。

相對於峇峇娘惹這些早已融入當地的「老客」,這批移民初來乍到,所以,稱為「新客」。

有些新客說出來,那是大名鼎鼎。比如陳嘉庚、李光前、黃祖耀。是的,黃祖耀是在福建省金門縣出生,之後才輾轉來到新加坡的。

來自福建省金門縣的銀行界大亨黃祖耀

在那個年代,新客都是使用自己的方言,很少懂得講官話的。到了南洋之後,自然而然形成了一個個以漢語方言為劃分的社群。

這就出現一個很有意思的現象。由於人們按方言而非按中國的行政地域劃分社群,於是,便出現了「潮州獨立於廣東」「福州獨立於福建」等有趣的現象。

在新馬,講閩南語的漳州、泉州人氏,統稱為「福建人」;講福州、莆田(興化)、福清等方言的,各自稱「福州人」「興化人」「福清人」。無論是按照殖民地政府的分類,或者是自發的分類,都不把自己視為「福建人」,因為「福建人」等同於「講閩南語的人」。

同屬於廣東,但是,講粵語的稱為「廣府人」,講潮汕方言的稱為「潮州人」。實際上,新加坡早年有少數一些來自廣西的移民,但由於他們講粵語,所以也歸為「廣府人」。

在福建永定和廣東大埔、梅縣、豐順等地,都講客家話,這些人在新馬稱為「客家人」,既不歸福建,也不歸廣東,自成一家。

我們比較1881年和2010年的人口統計,還會看到兩個現象。