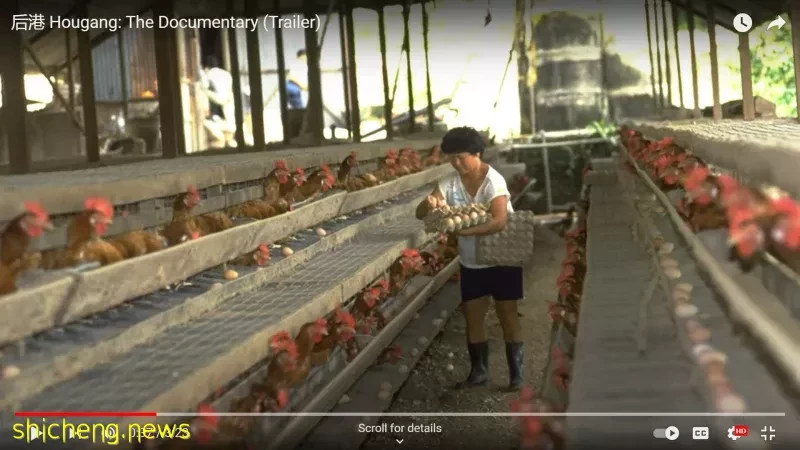

今天是工人黨成立65周年的紀念日。配合這個日子,該黨今早在社交媒體上推出關於後港選區的紀錄片(Hougang: The Documentary)的預告片,為後續發布完整版的紀錄片鋪墊。

工人黨於1957年11月3日成立,是新加坡歷史最悠久的政黨之一。後港單選區則是工人黨的堡壘,至今已管理了31年。

後港對工人黨而言,具有特殊意義與戰略地位。

前黨魁劉程強1991年當選後港區議員,在該區服務長達20年。後港也在那段時間成為工人黨積蓄力量、擴大影響力的基地。

2011年,劉程強走出後港率領團隊成功攻克與後港接壤的阿裕尼集選區,締造了反對黨首次贏得集選區議席的歷史。過去幾年,即使出現了不利於該黨的情況,後港選民對工人黨的支持從未動搖,後港也成為工人黨名副其實的鐵票倉。

後港紀錄片的推出,也起到了一貫的「戰略」作用。

不過工人黨卻強調,製作這個紀錄片是為了記錄後港的歷史,以及後港居民樹立起的社區精神。

完整的影片將分為六章,片中收錄過去和現在後港居民的心聲,以及歷史學者、知識分子、政治家和工人黨志願者的評述。內容會追溯18世紀中期潮州移民從中國南來在後港落地生根、該區居民對上世紀80年代政府征地與重新安置的反應,以及後港社區的政治歷程。

然而這個看似在講述後港歷史的預告片,無論怎麼看,都會覺得字語行間藏了不少弦外之音。

「鐵錘黨」的高招(剪輯師應該記一功?)在於,在講述後港的歷史的同時,也不忘順帶「酸一酸」執政黨。

例如,在談到80年代政府征地與重新安置的事件時,英國倫敦大學學院公眾史學副教授弗羅斯特(Mark Frost)說:

「如果你是一名農民,在那塊土地上耕種,是那塊土地的持有人,在那裡建立了自己的身份認同。但這塊土地突然間被國家徵用了,耕種不再是你的日常生活,然後你被迫搬遷到新的房子。這個過程導致不少人民對政府產生信任問題,我認為這是一切的開端。」

(截自視頻)

講到推廣華語運動時,工人黨志願者說:

「當時政府推出政策說,要減少對方言的重視,多重視母語即華語,我們就開始看到潮州人的身份認同逐漸被淡化。」

另一名志願者補充說:

「這時大家竟看到劉程強在群眾大會上以潮州話演講,你知道的,大家簡直驚呆了,因為這麼做在某種程度上給人的感覺就是在叛逆反抗。」

(截自視頻)

後港前議員劉程強也出現在預告片中,講述他在1991年競逐後港議席和從零建立新市鎮理事會的艱辛。

他說:

「我當選後,他們(執政黨)決定中止(該區的服務)。當時我沒有辦公室,也沒有員工來管理整個市鎮。」

(截自視頻)

劉程強也說,被拆除的後港舊巴剎,其實是該區居民的聚集地。

繼劉程強之後接管後港選區但目前已退下的前議員方榮發則補充說:

「我不清楚他們從老區內拆除了多少個小販中心或濕巴剎。但你看看紅山,它的舊巴剎還在。亨德森的(舊巴剎)也在,振瑞路的也還在。後港明明就與它們並沒什麼兩樣呀。」

(截自視頻)

建屋局在2008年拆除了後港濕巴剎及小販中心,把土地「讓」給私人公寓與新組屋。有居民反映,需得到更遠的濕巴剎如羅弄阿蘇或高文買菜,感到十分不便。時任工人黨秘書長的劉程強當時也曾對此提出質疑。

紀錄片鋪墊了兩分多鐘,其實是想要傳遞以下的信息。網媒Jom的總編輯瓦迪科(Sudhir Thomas Vadaketh)說:

「新加坡人不可能那麼輕易就被收買,不能只通過電梯翻新計劃來賄賂我們,或者向我們拋出這個好康或那個好處,我們就會乖乖就範。我們關心的還有其他方面,比如民主價值觀、話語權、公開辯論,或者不同的意見和觀點等。」

方榮發則補充說:

「你若想贏得後港單選區,就必須用心去贏得民心,而不是動腦筋、不是用好康來誘惑、不是承諾市鎮和組屋翻新計劃,必須用心才能贏。」

預告片結束前,工人黨講述了什麼是後港精神。它是由共同的記憶、共同的經歷和共同的歷史傳承所產生,來自於特定的地理位置、特定歷史背景下的人們。

紅螞蟻看完預告片,總有種「後港不屬於新加坡一部分」的錯覺。

短短三分多鐘的預告片都已經聞到些許火藥味,相信完整的紀錄片應該會挺有看頭。這個「後港Hougang: The Documentary」完整紀錄片預計會在接下來幾個月公映。

屆時究竟會有多少人看了這個影片後會產生共鳴?有多少人覺得只是老調重彈?又有多少人聽出更多「弦外之音」?

其實這並不是工人黨第一次製作紀錄片。該黨在2017年慶祝成立60周年時,也曾推出影片「與新加坡同行:通往2011年之路」(Walking with Singapore: Road to 2011)。