養老是一個世界性難題。受到國情、人口結構、歷史文化等因素的影響,不同經濟體的養老金結構呈現較大的差異。

養老金體系的搭建可以作為一個社會切片,幫助我們橫向了解一個國家的過往。通過研究其他國家面在不同階段時的政策選擇,我們能更清晰的了解自己的發展策略。

下面我分別和大家介紹兩種截然不同的養老體系,看看美國和新加坡是如何保障本國老年人群體的退休生活的。

01、美國式養老

美國採用的是典型的三支柱養老體系。在同一國家中,不同發展階段的養老體系倚重的支柱會有變化,美國養老金體系的搭建歷程就是一個很好的例子。

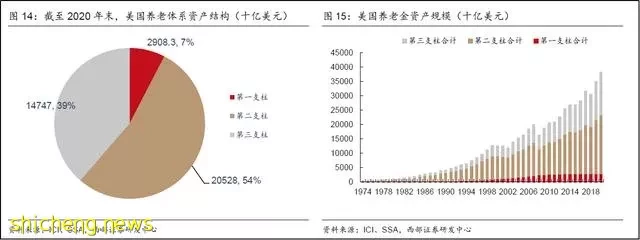

(數據來源:西部證券研究報告)

美國養老第一支柱建立的標誌是社會保障計劃(OASDI)的設立。20世紀30年代羅斯福新政時期要求雇員及其僱主需繳納的工資稅的一部分,交由美國政府及聯邦儲備委員會共同管理,從國家層面建立的養老金體系初步形成。

但隨著嬰兒潮時期人口步入老齡化,OASDI面臨的資金給付壓力越來越大,於是美國於1974年頒布《雇員退休收入保障法》(ERISA),通過設立第二支柱僱主養老金計劃和第三支柱個人退休帳戶(IRAs)來緩解第一支柱承壓的問題。

(數據來源:西部證券研究報告)

當前美國是以企業與個人養老金為主體的養老體系。養老體系市場化運作的介入減輕了政府養老的壓力,繁榮的金融市場給投資者提供了充足的選擇,各類投資機構也助力了投資者教育,讓居民更願意承擔風險和主動參與投資,產品配置上偏好長期產品。

截至2020年末,美國養老第一、二、三支柱資產規模分別為2.9、20.5、14.7萬億美元,占比分別為7.6%、53.8%、38.6%。美國養老體系的發展對我國相關制度的完善具有很高的參考價值。

(數據來源:美國社會保障總署(SSA),投資公司協會(ICI))

02、新加坡式養老

說完了美國,我們再來看看「自己掙錢自己花」的新加坡式養老。

新加坡是老齡化嚴重的國家之一,其2020年人口普查數據顯示,新加坡總人口568.58萬,65歲以上居民占總人口的15.2%,相當於每100個勞動人口要「照顧」23.4名老年人。

(數據來源:新加坡統計局)

那麼新加坡是如何引導居民為養老做準備呢?

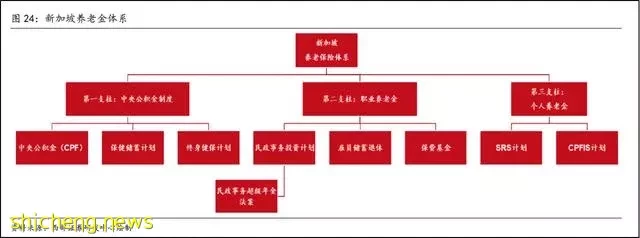

(數據來源:西部證券研究報告)

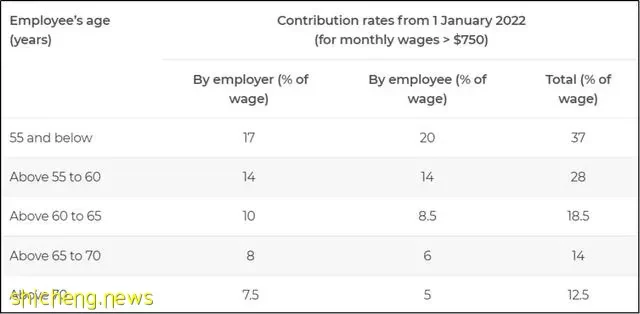

與主流養老金制度不同,新加坡的名為「中央公積金」(Central Provident Fund, 簡稱CPF)是一種完全累計型的強制性養老儲蓄計劃。國家會給每位參與者設置4個不同的帳戶,分別可以用於購房、教育、大額醫療開支、退休金支取等多重目的。參與者從有工作收入的第一個月開始,就要強制繳納37%的收入(僱主與雇員共同繳納),55歲之後,繳納比例梯次降低。

(數據來源:新加坡中央公積金官網,Central Provident Fund Board)

新加坡養老體系以第一支柱為絕對主導,第二、三支柱發展相對緩慢。1986年推出CPFIS計劃,允許公積金儲蓄的部分資金投入到政府允許的投資品種中。在2000年新加坡65歲以上的老齡人口首次突破7%,政府在次年推出專門為養老退休儲蓄設計的補充養老金計劃(SRS)鼓勵私人養老金髮展。根據西部證券的研究報告,新加坡第一、二、三支柱的占比達到了91.9%,0.7%,7.4%。

(數據來源:新加坡統計局,西部證券)

新加坡採用 「家長式」養老安排的直接原因在於:新加坡是一個經濟和產業結構相對單一的小型經濟體,無法承受大型財政兜底的社會養老福利制度。

CPF的制度優勢十分明顯。首先CPF制度下的新加坡政府養老負擔幾乎為零;純粹靠個人積累的方案不會加劇年輕人的被剝奪感;所有帳戶收益情況公開透明,保證了制度的連貫性和可持續性。

但這種制度設計相當於將養老責任完全由勞動者自身承擔,無形之間讓無法創造足夠經濟價值的社會群體承擔了較大的養老壓力,以至於在新加坡會出現很多65歲以上的老人還在工作的情況。

03、總結

梳理完美國和新加坡的養老體系發展歷程,有兩點特徵較顯著:

一是人口老齡化程度是推動體系完善的主要因素。無論是美國還是新加坡,建設多層次養老金體系的直接原因都涉及人口老齡化社會的養老金收支平衡的問題。各個國家不約而同的選擇從國家、企業、個人三個方面助力「老有所養」。

二是養老金結構受到人口規模、政治經濟體制等多重因素影響。橫向對比下,養老三支柱的比例很大程度上與政府在保障體系中扮演的角色有關係,不同的人口規模與結構會直接影響第三支柱發展方式。

今年以來,個人養老金相關政策接連頒布,我國養老第三支柱建設加速落地,可以預見養老第三支柱將扮演越來越重要的角色。

(投資有風險,入市須謹慎)