對於新加坡而言,1965年被踢出馬來西亞聯邦,是這個小國最為慘重的歷史時刻。

1965年,當馬來西亞聯邦國會通過驅逐新加坡的決議後,新加坡領導人李光耀淚灑當場

在這個世界上,試圖獨立成主權國家的地區數不勝數,但是被迫獨立建國的地區卻少之又少,新加坡就是後者的代表,事實上,過去的新加坡,曾經是馬來西亞的一部分,它的建國不僅沒有外力干擾,甚至是不情不願的被迫而為,是由於馬來西亞主動驅逐了它。新加坡這個國家很小,是一個典型的「城市國家」,意思就是整個國家就是一個城市的大小。

新加坡地緣位置

新加坡的國土面積僅為719.1平方公里,人口約為550萬,這個體量放在中國也就是個地級市大小,然而新加坡卻以富庶揚名世界,其人均GDP高達6萬美元,是中國的5.4倍。作為一個小國,同時卻又是東南亞最富裕的國家,新加坡擁有足以影響整個東協的話語權。

新加坡的地標性建築魚尾獅雕塑

這個小到你一天就能逛遍的國家,卻也是世界上最富裕的國家之一,曾經與中國台灣、中國香港、韓國位列「亞洲四小龍」的行列,經濟增長率一度高達20%。新加坡的經濟奇蹟和兩樣東西分不開干係,一樣是扼守馬六甲海峽的地緣位置,一樣是以華人為主體的社會結構。新加坡是世界上除中國外,唯一一個以華裔人口作為主體民族的海外國家。

新加坡總理李顯龍,新加坡國父李光耀之子,祖籍中國廣東梅州大埔縣,客家人

新加坡人口的75%約為華裔或具有華裔血統的居民,正是華人的勤勞與智慧,鍛造了這個繁榮的海上之邦,然而也正是因為華人占比過大,使得新加坡命運多舛。事實上,新加坡被馬來西亞驅逐的主要原因就是因為新加坡是華人社會,這勢必會影響到馬來西亞的人口結構。

孫燕姿,新加坡籍中國台灣歌手,祖籍中國廣東潮州市

新加坡的獨立,沒有烽火延綿的戰爭,也沒有據理力爭的外交,是馬來西亞主動放棄了它。新加坡這個國家的歷史只和三個國家有關,一個是中國,新加坡是由華人開埠的城市;一個是英國,新加坡曾經是英屬殖民地;一個是馬來西亞,新加坡的未來需要依靠它。

馬來西亞、汶萊、新加坡行政區劃,馬來西亞是聯邦制國家,各州保持極大的自治權

新加坡的地理位置成全了它,也困住了它。位於全世界最繁忙的水道馬六甲海峽,新加坡溝通著幾乎大半個中國的外貿流通,可是與此同時,新加坡又被夾在馬來西亞和印度尼西亞兩個東南亞大國之間,其以華人為主體的社會面臨著巨大的壓力。

新加坡女兵

新加坡雖然位於南洋,卻和中國有頗深的淵源。三國時期的吳國將新加坡稱為「蒲羅中」。1330年,南昌人汪大淵從泉州港抵達新加坡,將新加坡命名為「龍頭城」。

汪大淵,南昌人,元代著名航海家。著有《島夷志略》一書,歷經南洋多國,現在認為其是最早發現新加坡的華人

明清兩朝稱新加坡為「淡馬錫」,在鄭和下西洋的時候,就已經有大量來自浙江、福建和廣東的民眾跟著鄭和船隊抵達並定居新加坡。

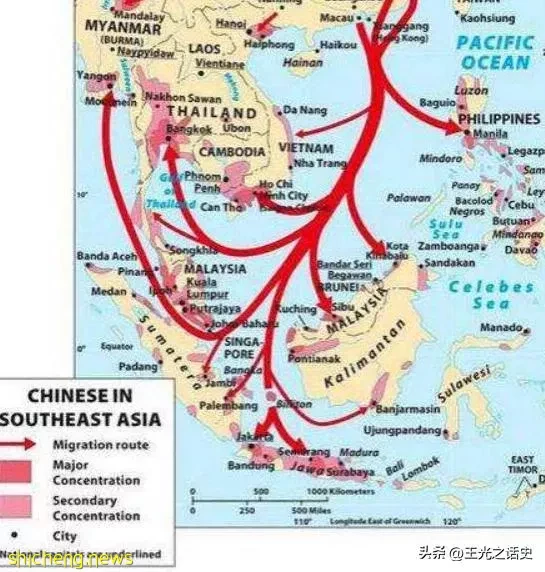

近代以來,由於西方列強入侵和清政府腐朽統治,導致土地兼并嚴重,大量農民破產,於是閩粵兩省有百萬之眾移民東南亞,史稱「下南洋」。

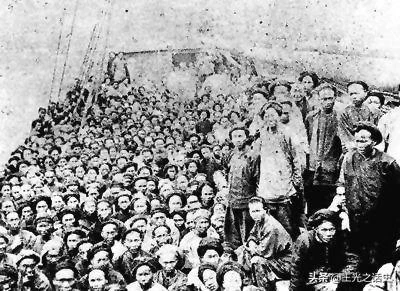

清朝時下南洋的勞工

新加坡基本是一座由華人開埠的城市,它地處東西方交匯的馬六甲海峽,依託商貿而迅速發達。新加坡是一座文化多元的城市,同時受到印度文明、伊斯蘭文明、佛教文化和中華文化的影響,這一點從它的國旗就能看出,新月象徵信仰伊斯蘭教的馬來人,五顆星星代表廣大的華人,紅白兩色象徵團結與純潔。

新加坡國旗

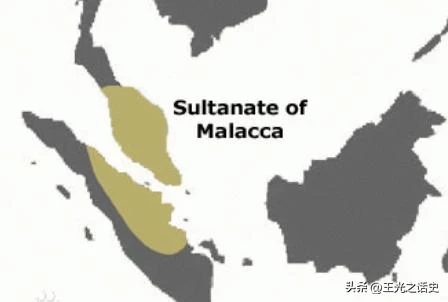

公元8世紀開始,經由阿拉伯商人,伊斯蘭教傳入東南亞,在馬來西亞和印尼地區廣泛傳播,和佛教、印度教形成三足鼎立的局面。1402年,由信仰伊斯蘭教的馬來人建立的馬六甲蘇丹國崛起,定都馬六甲,新加坡被納入其治下。

當時的新加坡已經是一座「華埠」,主要的人口就是華人,大多數是在此經商的華僑與定居的華人水手,他們對馬來人向來不滿。1511年,西方人的桅杆第一次出現在新加坡的海面,葡萄牙殖民者向新加坡華人許諾,將保護他們的利益,於是新加坡的華人聯合馬六甲的華人向葡萄牙人販賣情報,葡萄牙人打下了馬六甲,滅亡了馬六甲蘇丹國。

馬六甲圍城戰

葡萄牙人在當時不止拿下了新加坡、馬六甲,還向明朝政府租借了澳門,大體上仍然保持了和平的態勢。進入19世紀,一切卻發生了天翻地覆的變化,越來越多的歐洲殖民者靠著堅船利炮打了進來,荷蘭、法國、西班牙和英國緊隨其後。1819年,英國殖民者從印度抵達新加坡,並驅逐了葡萄牙人和荷蘭人。

新加坡的萊佛士爵士雕塑,他是第一個抵達新加坡的英國人

1824年,新加坡被英國東印度公司吞併,成為英國殖民地,歸屬英屬印度管轄,這被新加坡人認為是「新加坡近代歷史的開始」。新加坡被當成了向中國出口茶葉、橡膠和鴉片的貿易中轉站和貨物碼頭,當時英國向中國貿易的商業站點鏈條就是印度-新加坡-香港-廣州。

東南亞殖民地

1867年,英國人繼續殖民馬來亞,占領了檳城、馬六甲之後,將它們與新加坡合三為一,升格為了海峽殖民地,即英屬馬來亞。隨著英國人漸漸擴大在東南亞的勢力,新加坡被升格為英屬馬來亞的首府。

隨著國際貿易日漸興盛,新加坡迎來了歷史的大發展,短短几年內,貿易總額增值了8倍,吸引了超過100多萬的移民到來。新加坡在19世紀成為了東南亞最為繁榮的地區。1870年,新加坡的橡膠出口一度占據全世界的50%。除此之外,英國人還為新加坡奠定了政治制度、經貿與法律體系,連新加坡國父李光耀都無不感慨地說:「幸好是英國人占領了新加坡。」

李光耀,新加坡國父,新加坡第一任總理,廣東梅州大埔縣客家人後代,曾留學英國劍橋法律系

英國首相邱吉爾稱新加坡為「東方的直布羅陀」,足見其重要性。

日益富足的新加坡和華僑華人分不開干係,在新加坡誕生了大量愛國華僑名宿,比如橡膠大王陳嘉庚。抗戰時期,新加坡華人不遺餘力地支持中國抗戰,新加坡華人總商會捐款達4億美元,南僑機工更是回到祖國直接參戰。這引起了日寇的仇恨。1942年,日本入侵馬來亞,並占領新加坡,新加坡的2萬英軍向日軍投降,新加坡淪陷。

1942年,新加坡英國守軍投降

隨後,日軍在新加坡發動了震驚世界的「新加坡大屠殺」,3萬華僑華人死於非命。陳嘉庚對此憤恨不已,並幾度傷心落淚。

陳嘉庚,祖籍福建廈門集美,橡膠大王,馬來西亞和新加坡的華人首富以及華僑領袖,周總理稱之為「華僑之光」

1945年日本投降之後,新加坡人開始意識到英國人並不能給予新加坡永遠的保護,他們需要另謀出路。1946年,英屬馬來亞殖民政府解散了海峽殖民地,並給予了新加坡更大的自治權。1957年,新加坡自治邦成立,頒布憲法。1959年,李光耀當選新加坡第一任自治政府總理。新加坡雖然法理上仍歸屬於英國海外領土,但是已和實質獨立無異。

1959年,李光耀在新加坡就職總理。李光耀是新加坡第一任總理,在他的領導下,新加坡邁入了現代的社會

李光耀是新加坡華人的第二代,他的父親下南洋之後卻因為沒有賺到錢而拋妻棄子回到中國,李光耀是由母親撫養長大的。他從小接受英式教育,卻深刻認識到新加坡要想走向強國之路,就必須獨立自主,而不能依靠任何人,他雖然感恩英國,但不相信英國;雖然懷念中國,卻不心向中國,他明白「自己不是華人、不是英國人、不是馬來人,而是新加坡人」。