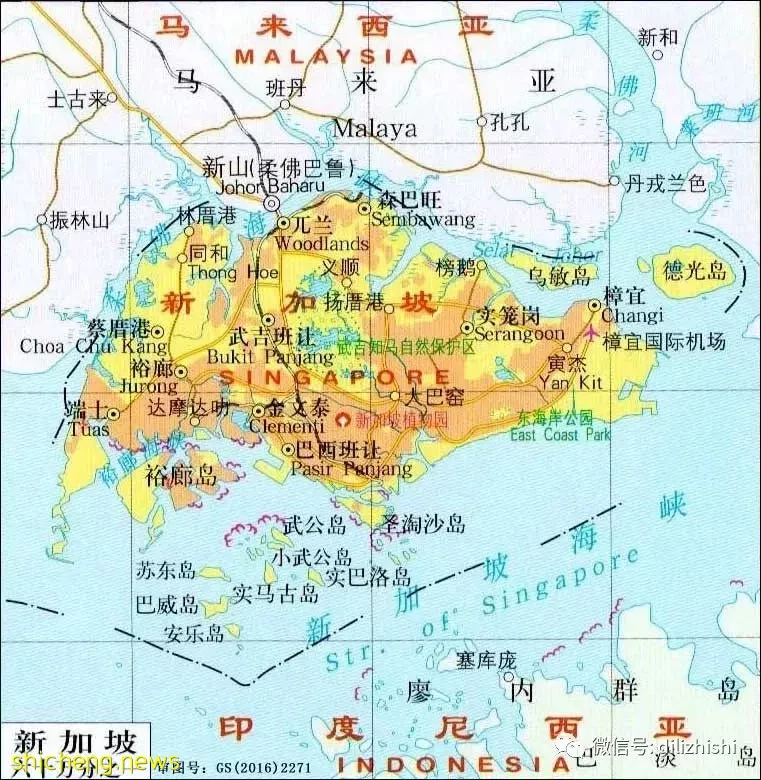

▲新加坡地圖

新加坡地處東南亞的馬來半島南端,扼太平洋和印度洋的航運要道——馬六甲海峽的咽喉,是亞、澳、歐、非四洲的海上交通樞紐,戰略位置十分重要,素有「東方直布羅陀海峽」和「遠東十字路口。

一、新加坡概況

1、花園城市之邦

新加坡是熱帶城市國家,海岸線長約200公里。國土面積719.1平方公里,主要由新加坡島及附近63個小島組成。新加坡島是馬來半島的延伸,呈菱形,南北寬22.53公里,東西長41.84公里,面積588平方公里,占全國面積的88%以上。新加坡島地勢平坦,平均海拔17米。地形差別小,有一些丘陵,海拔最高處的武吉智馬山海拔有166米。

2、暖風吹的遊人醉

新加坡南距赤道僅136.8公里,屬於熱帶雨林氣候。新加坡地處熱帶,長年受赤道低壓帶控制,為赤道多雨氣候,年溫差和日溫差小。平均氣溫為23~34℃,年均降雨量為2400毫米左右,濕度為65%~90%。11月至次年3月為雨季,受較潮濕的東北季候風影響天氣不穩定,通常在下午會有雷陣雨,平均低溫徘徊在24~25℃。6~9月則吹西南風,空氣最為乾燥。在季候風交替月,即4~5月和10~11月,地面的風力弱且多變,天氣酷熱。由於受海洋影響,年平均氣溫為24℃~27℃。上午10時到下午3時比較炎熱,氣溫可達35℃。清晨和晚間較為涼爽。

3、華人主導之城

新加坡總人口553.5萬(2015年),公民和永久居民390.2萬,是世界上人口密度最高的國家之一。華人占75%左右,其餘為馬來人、印度人和其他種族。主要宗教為佛教、道教、伊斯蘭教、基督教和印度教。

憲法規定,馬來語、華語、泰米爾語和英語同為官方語言。國會議員在國會發言時,可任選其中的一種語言。由於歷史上與馬來西亞的傳統聯繫,馬來語被宣布為國語。新加坡的國歌《前進吧,新加坡!》就是用馬來語作詞,軍隊操練的號令也用馬來語。實行雙語政策,但馬來語不是所有新加坡人必修的語言。英語為行政用語。

4、經濟發達之國

新加坡屬外貿驅動型經濟,以電子、石油化工、金融、航運、服務業為主,高度依賴世界市場,外貿總額是GDP的4倍。2015年國內生產總值為2927億美元。人均國內生產總值為5.3萬美元。主要出口商品為:成品油(占24%)、電子元器件(占22%)、化工品(占10%)等;主要進口商品為:成品油(占22%)、電子元器件(占17%)、原油(占10%)等。主要貿易夥伴為:我國、馬來西亞、歐盟、美國。

工業主要包括製造業和建築業。製造業產品主要包括電子、化學與化工、生物醫藥、精密機械、交通設備、石油產品、煉油等產品。新是世界第三大煉油中心。

農業用於農業生產的土地占國土總面積1%左右,產值占國民經濟不到0.1%,主要由園藝種植、家禽飼養、水產養殖和蔬菜種植等構成。絕大部分糧食、蔬菜從馬來西亞、我國、印度尼西亞和澳大利亞進口。

服務業包括零售與批發貿易、飯店旅遊、交通與電訊、金融服務、商業服務等,系經濟增長的龍頭,占國內生產總值的70%。

交通業交通運輸發達,設施便利。是世界重要的轉口港及聯繫亞、歐、非、大洋洲的航空中心。為世界繁忙的港口和亞洲主要轉口樞紐。

二、新加坡地緣

1、遠東通道的咽喉

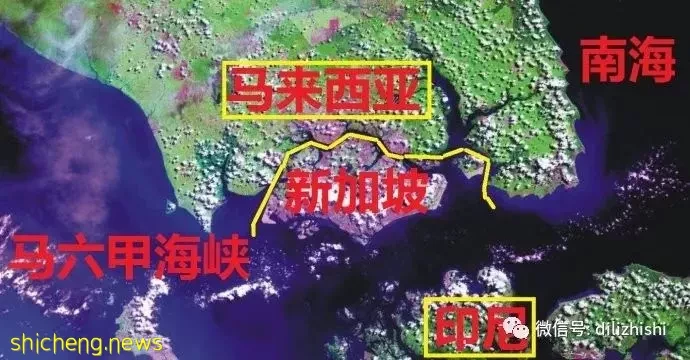

位於馬來半島最南端,馬六甲海峽出入口,赤道以北約137公里處,處於北緯1°9′~1°29′、東經103°36′~104°25′。北隔柔佛海峽與馬來西亞相鄰,南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望。新加坡溝通太平洋與印度洋,是東亞國家與南亞、西亞及大洋洲、非洲、歐洲國家聯繫的海上交通樞紐,素有「東方的直布羅陀」「遠東十字路口」之稱。

新加坡、馬六甲海峽在英殖民地時期,一直是大英帝國開展遠東戰略的關鍵要塞,早在1819年,東印度公司萊佛士很早就發現了新加坡重要的戰略位置,他發現新加坡其實是與馬來半島隔著一條窄窄的柔佛海峽,屬於馬來半島的一部分,在新加坡最南端海角處延伸出一條海峽,這裡就是溝通亞洲東西方的重要通道,北部被半島所延伸出來的陸地所包圍,成為抵禦風暴與海嘯的天然屏障,戰略位置重要。

2、扼守馬六甲海峽

新加坡南瀕新加坡海峽,是馬六甲海峽間的咽喉。馬六甲海峽位於馬來半島與蘇門答臘島之間,是太平洋與印度洋的連接紐帶以及亞、非、澳、歐沿岸國家貿易往來的關鍵海上通道,通航歷史長達兩千多年,東亞國家所需之石油和戰略物資都要途經此地。

馬六甲海峽長約1080千米,連同新加坡海峽共長1185千米,呈西北—東南走向,西北通安達曼海,東南接南海。海峽西口寬,東口窄,其西北部最寬達370千米,東南部最窄處僅有37千米,而與其相連的新加坡海峽最窄處則不足20千米。海峽水深為25-115米,主航道靠近馬來半島一側,寬1.5-2海里,可通行20萬噸船隻。海峽每年有各類商船5萬餘艘通過,且以8%的速度在增長,其年均海上貨運量約占世界海運貨物總量的1/3-1/4,其年均油氣的海運量相當於世界海運總量的1/2和2/3。經該海峽進入南海的油輪是經蘇伊士運河的3倍,是經巴拿馬運河的5倍,是僅次於英吉利—多佛爾海峽的全球第二大繁忙水道。

三、新加坡歷史

1、與中國源遠流長

新加坡歷史可追溯至3世紀,當時已有土著居住,其最早文獻記載源自3世紀吳國將領康泰所著的《吳時外國傳》,蒲羅中是馬來語「Pulau Ujong」之對音。「蒲羅中」是新加坡島最古老的名稱,意為「馬來半島末端的島嶼」,比淡馬錫(明朝把新加坡稱作淡馬錫)早一千多年。1320年,元朝派人到一個叫「龍牙門」的地方尋找大象,這或許指的是吉寶海港。

1330年前後,一名叫汪大淵的中國人到來,稱這個居留地為「龍頭」,並說已經有中國人在此居住。最早把新加坡叫做淡馬錫的稱謂出現於1365年的《爪哇史頌》。新加坡島開始受到重視是在14世紀,來自室利佛逝的王子在該區域建立了馬六甲蘇丹國,後來葡萄牙在1613年焚毀了河口的據點。此後的兩個世紀內並沒有關於新加坡的史料。

2、英屬東印度公司時期

1819年,英國不列顛東印度公司雇員史丹福·萊佛士登陸新加坡,並開始管轄該地區。1786年至1824年間,英國先後侵占檳榔嶼、新加坡和馬六甲,分別派遣行政官員進行單獨統治,隸屬英國東印度公司。

1824年,荷蘭為了獲得整個蘇門答臘島的統治權,與英國簽訂了1824年英荷條約。在條約中,荷蘭將馬來半島上的馬六甲割與英國,以換取英國放棄蘇門答臘上的明古連地區。而英屬東印度公司,在1826年決定整合在馬來亞的三個港口屬地,新加坡,檳城和馬六甲組成海峽殖民地。首府初時設於檳城,1832年遷往新加坡。

3、英國殖民地部直轄時期

1867年4月1日,英倫政府殖民地部正式接管海峽殖民地,並將其劃入英國皇家殖民地之列,總督駐守於新加坡。與此同時,印度洋上的聖誕島和科科斯群島劃歸海峽殖民地管轄。與此同時,海峽殖民地總督兼任英國駐馬來亞和汶萊這兩個英保護國的高級專員。1906年10月30日,北婆羅洲沙巴的納閩港也劃歸海峽殖民地。

在二次大戰期間,海峽殖民地,除了科科斯群島外,都被日軍占領。而科科斯群島則劃歸錫蘭代管。二戰過後,海峽殖民地各個港口重歸英國統治。隨著蒸汽船的發展以及蘇伊士運河的開通,新加坡成為航行於歐亞之間船隻的重要停泊港口。1870年代前後,當地橡膠種植業發展蓬勃,新加坡也成為全球主要的橡膠出口及加工基地。到19世紀末,新加坡獲得了前所未有的繁榮,當時的貿易增長了八倍。一戰結束後,英國也在新加坡斥資5億英鎊修建了一個海軍基地,時任英國首相的溫斯頓·邱吉爾還稱新加坡為「東方的直布羅陀」。英國的策略是將英國皇家海軍全部駐紮在歐洲,在新加坡有需要時才遣航過來,二戰時,英國臨時抽調的東方艦隊在日本航空兵打擊下幾近全軍覆沒。

4、日本入侵新加坡

珍珠港事件隔天,日軍在馬來亞北部的哥打巴魯登陸,戰爭開始僅兩個月,日軍就占領了整個馬來半島與星洲。1942年2月15日,英軍總司令白思華宣布無條件投降,逾13萬名英國、澳洲、印度等守軍淪為階下囚,這是英國軍史最大浩劫。 同年2月18日至25日,為報復星華義勇軍和先前支持中國抗日的華人,日軍開展了以「大檢證」為名的復仇行動。日軍當局在多個地方設立「檢證中心」,他們的計劃是甄別所有介於18至50歲的華裔男性,將所有的「反日分子」剷除,最後日軍抓走約二萬多人,當中絕大多數被帶到郊區或偏遠的樟宜、榜鵝海邊予以集體槍殺,剩下則被送到泰國做苦工。日軍還勒索南洋的華人,要他們交出五千萬元俸納金。山下奉文當時給的理由是:「華僑支持重慶政府抗日,這筆俸納金,是你們向日軍贖罪的買命錢。」

經歷了3年多的苦難,隨著日本的投降,居住在新加坡的華人無不高興。據不完全統計,在日本占領超過3年的期間約有2萬至5萬名華人慘遭殺害(新加坡大屠殺)。戰後,多個地方相繼發現被屠殺者的遺骸。新加坡中華總商會不忍讓這些骸骨散棄在荒郊野嶺,同年成立了善後委員會,負責探查、發掘和安葬等工作。新加坡和平紀念碑於1967年2月15日落成揭幕,每年2月15日,這裡都會舉行悼念死難的平民。新加坡抗日片《和平的代價》描述日軍占領新加坡的艱苦日子,同時也敘述星華義勇軍的抗戰經歷,看了這部電視劇才對歷史人物比如陳嘉庚和林謀盛等人有更深刻的認識,也了解到南洋華人對抗日所做出的貢獻。

5、走向自治

1946年4月1日,英國宣布解散海峽殖民地,新加坡成為獨立的一個英國皇家殖民地,並管轄科科斯群島和聖誕島,直至兩島分別於1955年和1957年劃歸澳大利亞。而檳城與馬六甲便和馬來亞聯盟的九個州合組為馬來亞聯合邦。而納閩則於同年7月15日劃歸英屬北婆羅洲,成為後來馬來西亞沙巴州的一部分。

戰後的新加坡已經與戰前大不相同,人民要求在政府中有更大的發言權。總督的權力被分散,一個由官方人士及被任命的非官方人士組成的顧問組成立。該體系於1947年7月變為兩個分開的行政及立法會議。1948年3月20日,新加坡舉行了第一次選舉。1953年底,新加坡修改憲法,享有較大的自治權。1955年,新加坡舉行選舉,馬紹爾成為新加坡第一位首席部長,由他所領導的勞工陣線,同巫統和馬華工會組成聯合政府。由於爭取完全自治談判破裂,馬紹爾於1956年6月6日辭職。1957年3月,林有福率領的談判代表團在倫敦談判中對新加坡新憲法的主要條文達致協議。

1959年新加坡進一步取得自治地位。同年5月舉行第一次大選。人民行動黨在51個立法議院議席中贏得43席。1959年6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就職,李光耀出任新加坡首任總理,開啟新加坡新時代。

6、新加坡與馬來西亞的恩怨

1961年5月,馬來亞首相東姑阿都拉曼公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、沙撈越和北婆羅洲聯合起來組成聯邦。對此,李光耀決定舉行全民投票,最後71%的人投了贊成票。於是在1963年9月,新加坡脫離了英國的統治正式加入馬來西亞聯邦。

新馬間的蜜月便為彼此間的齟齬取代。經濟問題首當其衝,一方面,對於新加坡而言,「馬來亞要我們上繳40%的關稅收入給中央政府,協助婆羅洲及砂拉越的防務,而我們的貨物如果不能推銷到我們協助的地區,這是極不合理的。」同樣按照新加坡總理李光耀的話說,「如果沒有共同市場,馬來西亞也就失去了其存在的意義。」

另一方面,新加坡是大馬內收入最多而負擔最輕的一個州,中央政府希望將新加坡上繳中央的稅收比例從已經很高的40%進一步提升到駭人的60%。由於馬來亞的工業基礎非常薄弱,按照馬來西亞財政部長陳修信的說法:「共同市場帶來的一個不可避免的結果便是,新加坡的工業發展要以犧牲馬來西亞其他部分的利益為代價。這是吉隆坡無論如何不能接受的。」結果,建立共同市場變得遙遙無期,而新加坡上繳中央的稅款也時常遭到拖延,這一局面可謂「雙輸」。

兩地在政治上也有衝突,1963年,由巫統、馬華和國大黨組成的聯盟黨在中央政府的支持下參加了新加坡州選舉。然而,聯盟黨不僅未添一席,原有的三個選區也被人民行動黨奪取。1964年9月,由於印尼的挑撥離間,新加坡又發生了嚴重的種族暴亂。當時第一任首相東姑阿都拉曼擔心華人會主宰馬來西亞的政治及經濟環境,他認為,解決兩個族群衝突的最好辦法就是以華人為主體的新加坡獨立出去,以保證馬來族的統治。1965年8月9日上午10時,新馬分離議案在馬來西亞國會迅速三讀通過。幾小時後,參議院一致通過該議案。實際上,新加坡是被開除出了馬來西亞聯邦,新加坡領導人對此始料未及。

7、新加坡獨立

1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞,成為一個有主權、民主和獨立的國家。同年12月22日,新加坡成為共和國,尤索夫·賓·伊薩克出任首任總統。建國以後,新加坡人民的集體危機感成經濟奇蹟原動力,靠著勤奮的打拚在逆境中求得生存,建成了花園都市、已開發國家。