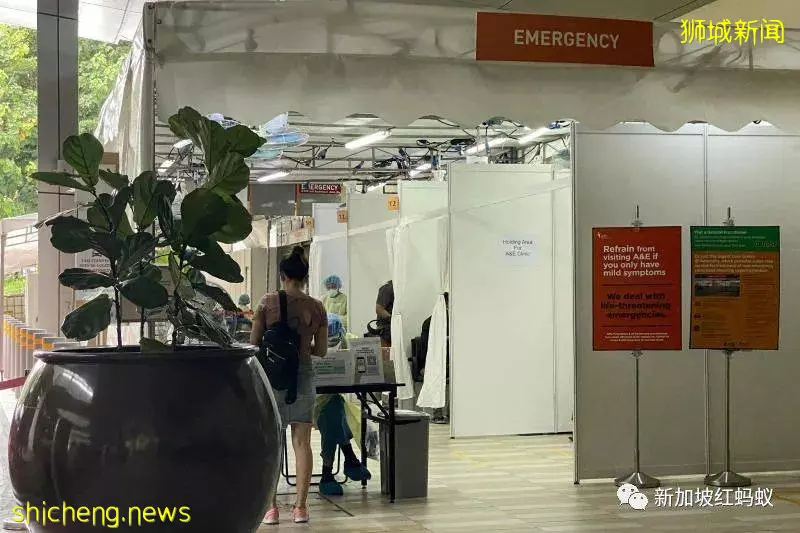

各大醫院與診所人手吃緊,除了要看護更多患者,不定時加班加點,就連休假日也無法放鬆,被院方緊急召回服務。圖為陳篤生醫院。(海峽時報)

作者 鄭智浩

過去20個月,醫護人員都嚴守在我國抗疫第一道防線,任勞任怨在崗位艱苦奮戰,只期盼著早日恢復正常生活。

9月中旬起,本地確診病例天天四位數,病患隨之翻倍。

各大醫院與診所人手吃緊,除了要看護更多患者,不定時加班加點,就連休假日也無法放鬆,被院方緊急召回服務。

更有不少醫護人員表示:忙到沒時間上廁所!

本地媒體日前走訪了這些白衣天使們,試圖了解他們的經歷和苦楚,一窺我國目前的醫療現況。

救護車將冠病患者接送至國大醫院緊急部門。(海峽時報)

人手不足,焦頭爛額

一名在新保集團(SingHealth)醫院工作的護士安妮(化名,24歲)告訴《海峽時報》,自從我國社區病例飆升,她和同事要監護的病床數量直接翻了一倍。

今年7月至8月初,醫院每名值班護士要同時照顧六名冠病患者,如今她們一人得照顧12名病人,實在分身乏術。

「我們根本沒有休息時間。我只能咬一咬牙堅持下去,有時甚至沒時間上廁所。」

由於病毒在社區大肆傳播,許多醫護人員無意間染疫或收到隔離令(現已被冠病康復程序123取代),沒辦法到醫院工作,使人手短缺的問題雪上加霜。

衛生部兼通訊及新聞部高級政務部長普傑立醫生10月4日在國會復會時透露,有近400名醫療人員已確診冠病。一名曾在陳篤生醫院工作的心臟科技術師凱蒂(化名)說:

「如果有同事疑似感染冠病,這就意味著整個部門一半以上的人必須接受隔離。」

新加坡中央醫院的護士們。(海峽時報)

在陳篤生醫院隔離病房值班的護士比琳達(化名,20多歲)告訴記者,她的工作確實比以往更繁瑣勞累。由於病患比以往虛弱而且病情更嚴重,需要換尿布或攙扶如廁的病患增多了,看護程序也比以往複雜得多。

國家傳染病中心顧問醫生賈博縈醫生接受《聯合早報》訪問時說,這個歷程是真的辛苦。

「一個禮拜可能平均睡眠時間是每天四個小時左右,比較好的時候可能就會是六七個小時。我們現在的病房全部都開了,都有病患在住,算是滿了。」

目前,每名在傳染病中心值班的醫生都必須同時照顧20至30名病患,比起早前平均看護10到15名病人翻了一倍。

國家傳染病中心顧問醫生賈博縈醫生,她已從醫9年多。(聯合早報)

《海峽時報》早前曾披露,本地私人診所近期上門求診的公眾多了20到30%左右,部分醫生和職員必須加班至晚上10點,才能應付增多的患者。下崗後,有些醫生還會抽時間為居家康復者提供遠程醫療諮詢服務。

醫療系統承受巨壓,前線人員盡顯疲態

將近兩年的馬拉松疫戰,我國前線人員經歷了一波又一波的疫情高峰。從去年暴發的客工宿舍感染群、今年4月的醫院感染群,再到目前每天上千宗的病例,不少醫護人員已心力交瘁,陷入一定程度的防疫疲勞中。

陳篤生醫院首席護理總監許淑燕博士坦言:

「他們(護士)問我:可不可以多聘請些護士?......他們無論是外表或聲音,都顯得很疲累,有人還傾訴自己如何想念家人。」

許博士還說,在看護冠病病患和其他病症的患者上,醫院人手的調度面臨兩難,護士不足的問題一直存在。

(海峽時報)

一名在疫苗接種中心工作的運營規劃員蘇俊鳴坦言,他雖然還沒有到心力交瘁無法堅持下去的地步,但確實對工作感到疲累。

「如果你老實問我累不累,我是覺得挺累的。可能跟去年的我比起來,脾氣會有點暴躁,有時也比較焦慮,擔心這個擔心那個。」

疫情若趨緩,醫院還需數月清掉積壓手術

本地醫院目前已經延遲一些非緊急醫療服務,以集中醫療量能應對社區病例的增長。疫情緩和後,醫院可能需要數個月才能完成這些積壓的手術。

看在化名為Francis的醫生眼裡,這種做法很可能會影響這些罹患其他慢性疾病的病患權益,延誤治療時程。

「我為醫生們感到擔心。一旦這波疫情結束,那些積壓下來的手術,將造成手術需求激增的情況。」

衛生部上周透露,非冠病病患在公共醫院緊急部門的平均等候時間,比今年7月增加了約34%。

Francis醫生說,他曾親眼看到一些病患在緊急部門睡了幾晚,才等到醫院內的空床。

邱德拔醫院緊急部門。(海峽時報)

衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授上周四(10月7日)也指出,醫院要完成跟進所有非冠病病患的工作,安排他們進行之前被推遲的手術,可能需要幾個月的時間。

這即意味著,醫護人員先得熬過這一波疫情,花上數月處理積累的非冠病病患,才能慢慢恢復正常運作,人手才不會再吃緊。

政府跨部門抗疫小組上周末簡化了冠病康複流程。如此一來,民眾就不用急著跑去醫院和診所,造成醫療資源緊張。未來幾周,衛生部還將加派900名志願者投入前線服務,人手短缺問題預計將會逐漸舒緩。