▲何和應

何和應1935年出生於中國海南,1951年南來新加坡,2012年榮獲文化獎,是新加坡迄今最重要的美術理論家,也是開一代風氣之先的現代主義和抽象表現主義畫家和美術評論家、文學作家。

1998年,新加坡先驅藝術家劉抗這樣寫道:「在藝術的圈子裡,往往有正負相反的傾向在運行,有良莠不辨的現象在滋生。如何使正的和良的獲得褒揚,負的和莠的受到鞭策,這就是藝評家的神聖職責。新加坡調顏料塗鴉者甚多,搖筆桿為文者甚少,而寫藝評的更是鳳毛麟角,何和應就是一根鳳毛」[1]。

劉抗先生在本地美術界堪執牛耳,何和應早年曾受教於門下,能獲如此讚譽,殊為難得。在新加坡美術圈內,歷來潛伏著這樣一個論調,即:自蘇利文教授[2](Donovan Michael Sullivan(1916-2013)於1960年代離開新加坡之後,本地已經再無真正意義上的美術評論家。事實上,這個說法是相當偏頗的,因為何和應的存在,必須予以修證。1963年,何和應為《十月畫展》撰寫的評論文章,充滿激情地表露了新加坡獨立建國前夜,本地藝術家本土意識和自我身份的強烈覺醒,也是至今仍被新加坡美術史界不斷引用的最為著名的一次美術理論宣言:

嚴格地說,寫實派已度過它的黃金時代;印象派已盡了它的任務;野獸、立體派是強弩之末;新生的派別必然要接踵而起,掌握時代之舵,為未來做前驅。任何企圖恢復昔日黃金朝代的努力都是徒然,因為歷史不會重演,古人不會復活,古時的環境、思想與今之環境、思想不同;以今人行古人之事,演戲是可以,真的那麼做,未免太無聊。[3]

將近一甲子之後,重溫何和應的這番論述,仍然令人心潮澎湃。

2022年3月,何和應在吉門營房(gillman barracks)藝術區的一間畫廊舉辦個人展覽,取名《我追逐的路》,這是一個87歲的倔強老人持之以恆的內心信念的又一次強烈發聲。「一個時代應該有新的東西。很多國家都有專屬於自己的、本民族的藝術,新加坡雖然歷史不長,但也應該有自己的藝術,創造之前所沒有的,創出屬於新加坡的典型藝術形象。」在盛港家中接受採訪時,身體微恙而略顯蒼老的何和應談及這些話題,依舊目光如炬,炯炯有神。

何和應雖然有許多頭銜,如:前任美術總會會長等,但美術理論家的稱號無疑是最恰當、最當之無愧的。誠如劉抗先生所言,本地似乎有很多人都在從事藝術,但藝術邊界的過分虛化與藝術的泛平民化,一方面造就了表面的繁榮景象,另一方面,也在明顯降低藝術門檻的同時,削弱了藝術和美術作品的品味和整體水平,塗鴉者甚眾,不少人都只是藝術的盲從者。如果在美術理論上再淪陷下去,新加坡的藝術就會失去前進和發展的方向,絕無可能創造出能代表國家精神的上乘大作。

何和應與藝術的結緣,似乎是冥冥之中註定好的。他的父親來自海南省文昌縣,在馬來亞當廚師,為本地商界巨賈陸運濤[4](1915-1964)的母親家掌廚。陸運濤的父親陸佑(1846-1917)是新馬地區華人先驅領袖,陸運濤本人對藝術極有興趣,是本區域早期重要的藝術贊助人之一,新加坡國家博物館接收的首批藝術品捐贈即來自於他。1951年,何和應從海南雷州半島輾轉香港、澳門,最後抵達新加坡,後南下吉隆坡,在尊孔中學讀書。不久,迴轉新加坡,就讀於華僑中學。在華中,他有幸遇到了那個時代新加坡最偉大的幾位畫家,如:劉抗、陳文希、陳宗瑞、鍾泗賓,也與後來的新加坡總統王鼎昌成為同學。

在華中,陳文希對何和應影響頗深,「陳文希允許學生自由發揮,未必每一樣都畫,畫雞可以不必像雞。他欣賞簡單扼要,強調主觀、靈活、自由,可以略掉一些東西。」何和應如是說。何和應經常在課餘時間,晚上到陳文希家學畫,陳文希也耐心指導,對窮學生關照有加,常自掏腰包贈送畫材和顏料。何和應的作品得到陳文希賞識,經常貼堂,成為同學中的佼佼者。

自華僑中學畢業後,何和應先「當了兩年小學教師。1957年進南大,1962年南大畢業,其中停學一年多,到居鑾教書」[5]。在南洋大學期間,何和應與黃明宗、黃奕全、陳貽童、鄭志道、董長英、吳仲達於1963年發起舉辦「第一屆現代畫展」(何和應與上述同道復於1964年成立現代畫會,任會長12年),由著名作家韓素音主持開幕典禮,地點「是如今不復存在的舊國家圖書館」[6],福蘭克·沙立文(Frank Sullivan)[7]當天也出席並熱情購買畫作,並安排何和應等一眾藝術家日後在吉隆坡舉行畫展。在展覽序言中,何和應寫到:「覺醒一代的青年畫家都能毅然地拋棄保守的學院派或寫實派陳舊的包袱,踏上新的藝術路程……我們仍要一貫地強調藝術是自發的、獨立的、自由的……我們更樂意與青年畫家們共同成為本邦現代主義繪畫的倡導者,推動與發展本邦現代繪畫的神聖任務」[8]。

1965年,何和應加入國家青年領袖學院,任講師,直至退休。學院特別照顧他,專門撥出一間畫室作畫。

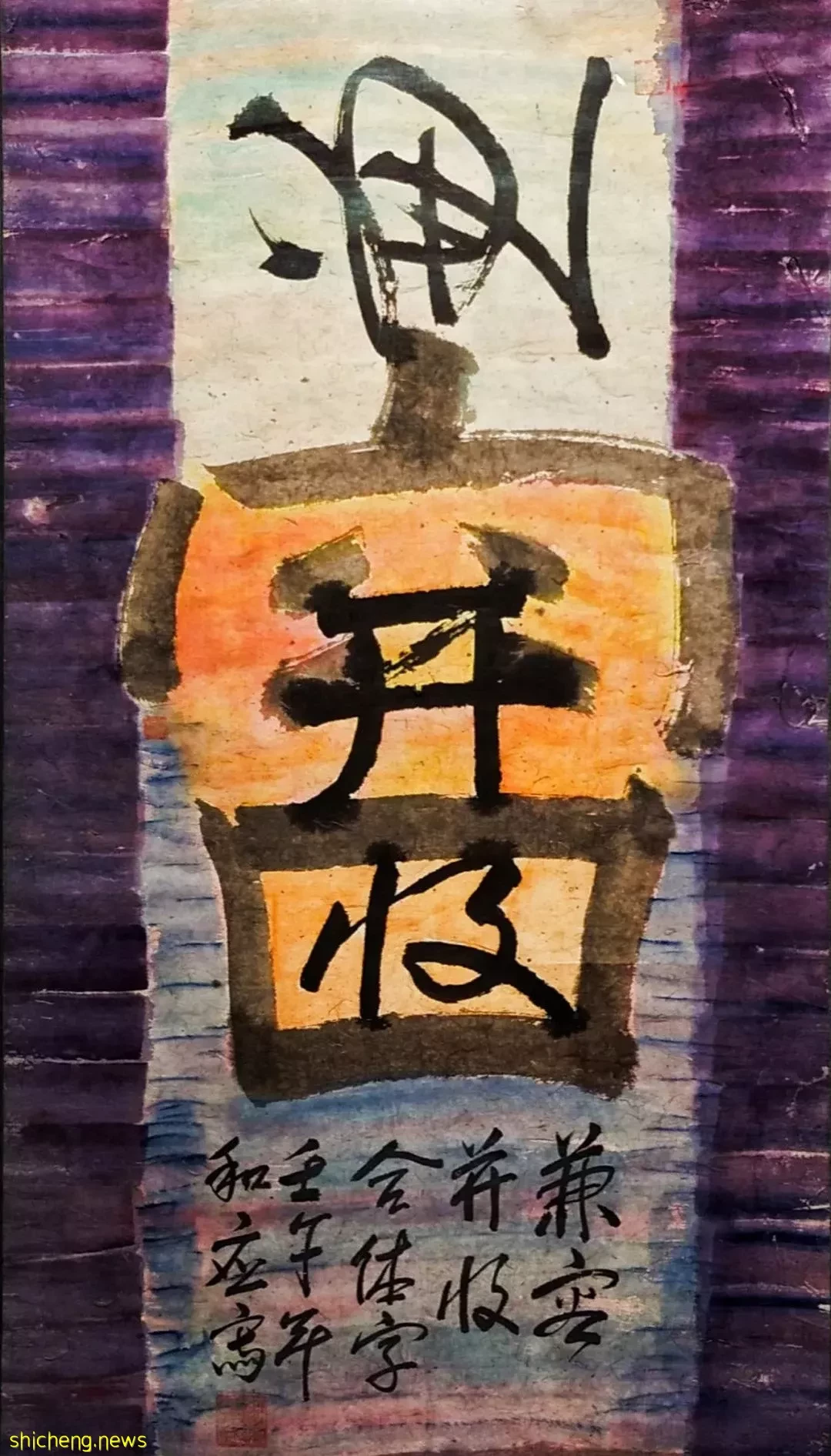

縱觀何和應的繪畫創作歷程,大致可分為幾個階段,即:早期短暫的印象表現主義、長期一貫的現代抽象主義以及後期的創意書法,期間還有一些雕塑和現代裝置,佳作迭出。比如,根據對古代中國造字的特殊理解,他把一些傳承上千年的漢字合體字進行了現代意義的解構和重釋,像世人熟悉的「招財進寶」這個字,是四個字合寫成一個字,或者簡單一點的由兩個字合體的,如孬或歪,何和應巧妙地把創意書法的概念施加其上,完成多件別出心裁的作品。但總體而言,何和應在美術理論和藝術評論方面的歷史貢獻,似乎更值得注意。

向下滑動查看更多何和應作品

▲何和應《放風箏》膠木復合板上油畫 23X29cm,1956

▲何和應《房價》膠木復合板上油畫 73X61cm,1958

▲何和應 壁畫(黑白照片)尺寸不詳,1960

▲何和應《奔》布面油畫 70X63cm,1977

▲何和應《西風頌》膠木復合板上油畫 85.5X85cm,1977

▲何和應《風》宣紙上彩墨 160X94cm,2003

▲何和應《兼容並收》宣紙上彩墨 138X64cm,2003

在某種意義上,在世界華人藝術圈裡,何和應堪與兩位頂尖的國際大師比肩,一個是改造中國傳統繪畫、奠定中國現代繪畫基礎的徐悲鴻,另一個是蜚聲世界、畢生致力於中國畫現代化的吳冠中。何和應在諸多方面與他們有相似之處。他們不僅在繪畫本身上卓有成就,在藝術理論上亦別出心裁,都有振聾發聵的真知灼見,在理論和實踐的雙重支撐下,他們的方向是一致的,即:獨立創造的現代之路。徐悲鴻早年立志以藝術改造中國的舊文化和傳統藝術,富強國家,提倡「盡精微,致廣大」,主張「古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之」;吳冠中亦旗幟鮮明地提出「筆墨等於零」、「形式美」、「抽象美」、「形式決定內容」等改變傳統美術基本認知的觀點,何和應則主張,「中國的藝術傳統,不是我們的傳統,印度的、西洋的,都不是。我們沒有傳統,我們是新興的國家,我們還沒有建立自己的藝術體系,焉能談傳統。我們不能以中國的水墨章法寫些新加坡風景,就要人承認這是新加坡的藝術;同樣的,我們也不能以西洋的寫實手法畫些新加坡人,便可逼人承認這是我們新加坡的藝術;我們更不能以他國的現代風格稱為自己的風格。我們要從頭做起,重新做起,走我們新加坡人的路線,敢於向無人地帶去發揚、去試驗、去冒險,方能期望從東西兩大藝術堡壘中殺出一條生路。那就是自己的路——新加坡的藝術,新加坡的文化」[9]。

何和應的認識是深刻的。沒有強大的、自成體系的文化,就沒有真正優秀的藝術;沒有堅定的信仰和追求,就沒有真正的藝術家,只有招搖過市的庸碌者;沒有引領潮流的藝術大師,就只有低俗的,靠追隨和模仿泛濫的偽作,以及無知的喝彩和自慰。如果真正理解了何和應美術觀點背後隱含的雄心,再回頭看坊間廣為傳述的所謂某某風和某某style,是不是會有恍然如夢的別樣感慨呢?

談到美術理論,一般都會指向即西方美術理論,其來源主要有三個方面:哲學家、美學家對藝術的論述,該內容涉及時代的審美傾向、文化動力、風格流派等;藝術家的論述,以及藝術史論家對藝術史現象的研究。西方美術理論的體系構成則包括美術本體論、美術創作論、風格形式論、欣賞闡釋論等四個方面。在東方,無論是中國,抑或是亞洲其他國家,如南亞和東南亞諸國,美術理論始終是弱項,未成體系,若隱若現。中國古代畫師地位低下,即使位及人臣,終不過是皇家的奴僕和豪門貴族的附庸,即使元明以降文人畫大興,終逃不過自我消遣的大致輪廓,美術理論即使零星見著,也大多出自傳統哲學,如佛學、禪學、心學或儒家經典,沒有專業和系統的闡述,就連現代意義上的美術史,也只是在民國時期才出現;至於東南亞地區,情形更甚,美術理論幾乎不可見,從古代藝術到現代藝術之間,沒有過渡,是直接對接完成的,對接的雙手就是近現代西方殖民主義。

美術理論和藝術批評,「不是為自己的理論找例證,而是包括用社會藝術實踐來檢驗自己的理論。美術史家的批評不光是為畫家確定歷史坐標,而是從相聯的事實中抽引有助於前瞻的認識。美術批評的受眾,有美術家,也有大眾。對於大眾,美術批評家像導遊。對美術家,美術批評家像諍友。合格的美術批評,既體現社會化的思想價值觀念和藝術品評標準,又是批評家個人的發現與創造……在文化多元化的當今世界,要走自己的民族藝術發展之路,形成民族的當代的批評標準,建構自己民族的話語體系,必須以文化自覺為先導。美術批評家需要全面的美術史修養、系統的美術理論知識和方法論,尤其更重要的文化自覺。所謂文化自覺,即文化主體的自省能力與自信意識」[10]。

因此,當新加坡終於有一位有明確自我意識的美術理論家時,是多麼的讓人欣慰和珍惜。

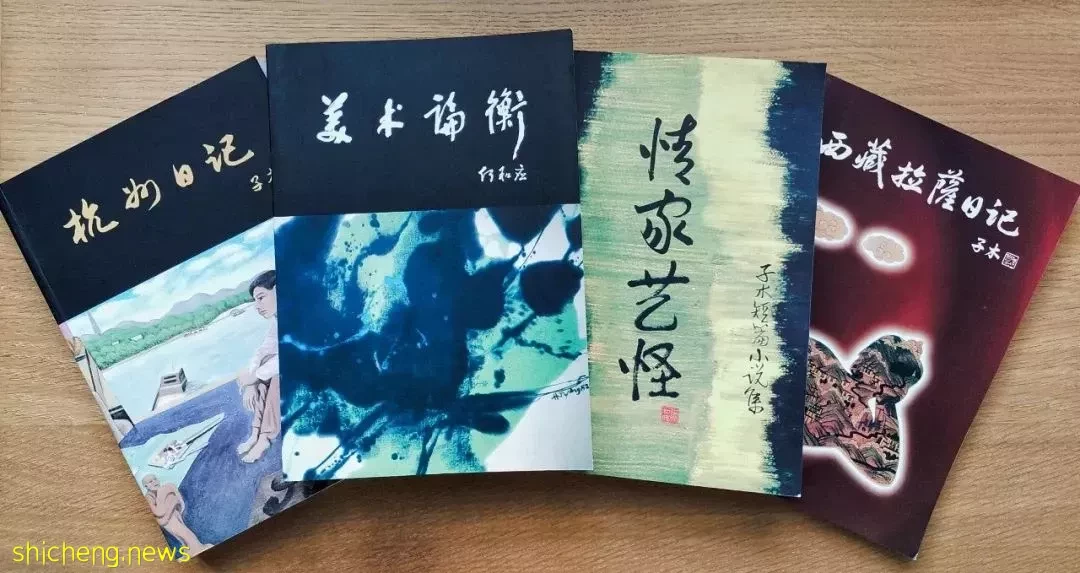

除了美術專業論述,何和應也一直勤於文學寫作,是一位不折不扣的實力派作家,常用筆名是子木。1996年自費赴杭州中國美院進修期間,他以日記的形式完成了散文集《杭州日記》,日後還出版了《西藏拉薩日記》,以及短篇小說集《情家藝怪》。何和應最重要的美術理論著作是1999年出版的論文集《美術論衡》。

▲何和應的部分著作

公元758年,中國「詩聖」,唐代詩人杜甫在《奉和賈至舍人早朝大明宮》中寫下這樣的詩句:欲知世掌絲綸美,池上於今有鳳毛。

奇矣哉!人們都說獅城是個小池塘,小池中的魚兒,或可鱗光一閃而見,一旦游入大江大河,也許就再難覓蹤影。還好,「池上於今有鳳毛」,難道這是1200多年前就為今天寫好的寄語嗎?

何和應,就是那根鳳毛。

注 釋

[1]劉抗《序》,《美術論衡》,新加坡美術館出版,1999年。

[2]Wikipedia維基百科,本部分內容最後編輯時間是2021年9月19日。蘇利文,英文全名是Donovan Michael Sullivan(1916-2013),是出生於加拿大的英國美術史學者和藝術收藏家,1939年畢業於劍橋大學,1940年至1946年在中國四川成都工作並結識妻子吳歡(Wu Huan,Khoan,鍾泗賓曾為吳歡創作一幅著名的水墨肖像畫)。蘇利文1952年獲得哈佛大學博士學位以及博士後伯林根研究員(Bollingen Fellowship)身份,隨即任教於新加坡國立大學,1960年代初期卸職回到英國,任牛津大學斯萊德美術教授(Slade Professor of Fine Art),這是劍橋大學,牛津大學和倫敦大學學院最古老的藝術和藝術史教授職銜。