NUS理學院物理系教授和博士研發出一種突破性技術,碳捕獲和解吸效率比現有技術高達1000倍。快跟著小助手來看看吧!

碳捕獲有潛力緩解全球暖化的問題,但技術尚未成熟、能源消耗龐大,新加坡國立大學研發一種突破性技術,碳捕獲和解吸效率比現有技術高達1000倍。

這個研究項目的成員包括國大理學院物理系教授厄齊馬茲(Barbaros Ozyilmaz)以及高級研究員李宗學(Lee Jonghak)博士。厄齊馬茲也是國大設計與工程學院材料科學與工程系教授。

厄齊馬茲教授的個人信息和基礎研究興趣,來源:NUS

該研究目前已申請成功發明專利,來源:NUS

研究團隊使用一種叫做洋蔥碳(onion carbon)的材料,這細小黑色粉末在顯微鏡下,分子橫切面呈洋蔥狀。洋蔥碳體積小、容量大,擁有快速充放電的能力等,在各種極限環境中也有上好的表現。

新加坡國立大學理學院物理系兼設計與工程學院材料科學與工程系教授厄齊馬茲(左)手上的洋蔥碳,用場輔助燒結技術處理後,會形成國大理學院物理系高級研究員李宗學(右)手中的納米多孔石墨烯泡沫,來源:聯合早報

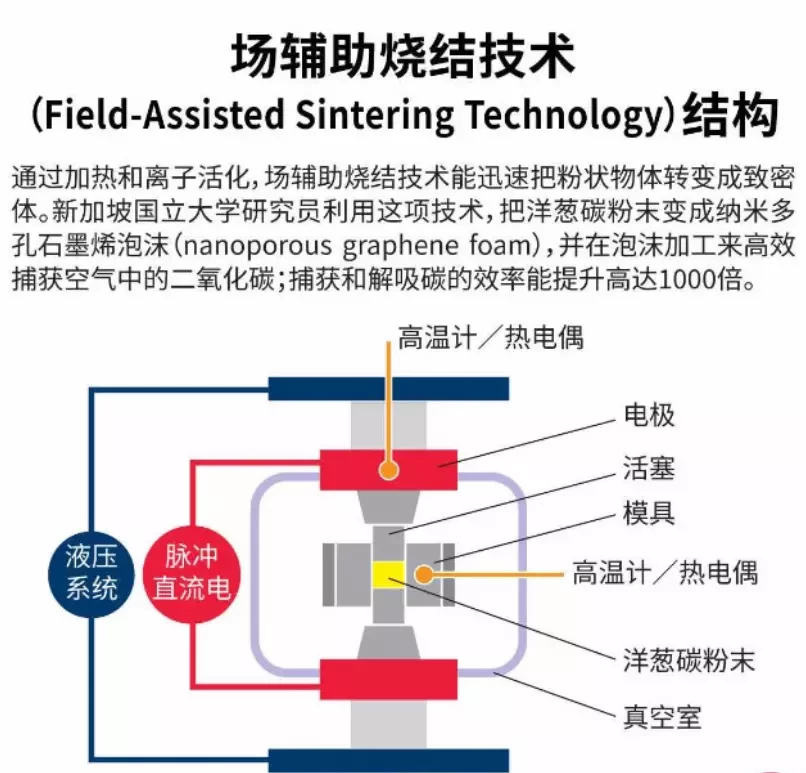

研究員利用場輔助燒結技術(Field-Assisted Sintering Technology,簡稱FAST),直接在洋蔥碳粉末上焦耳加熱(joule heating),形成一塊納米多孔石墨烯泡沫(nanoporous graphene foam)

場輔助燒結技術示意圖,來源:聯合早報

通過加熱和離子活化,FAST能迅速把粉狀物料體轉變成緻密體;這項技術升溫速度快、燒結的時間短且溫度低、加熱均勻、生產效率高,還能節約能源等。

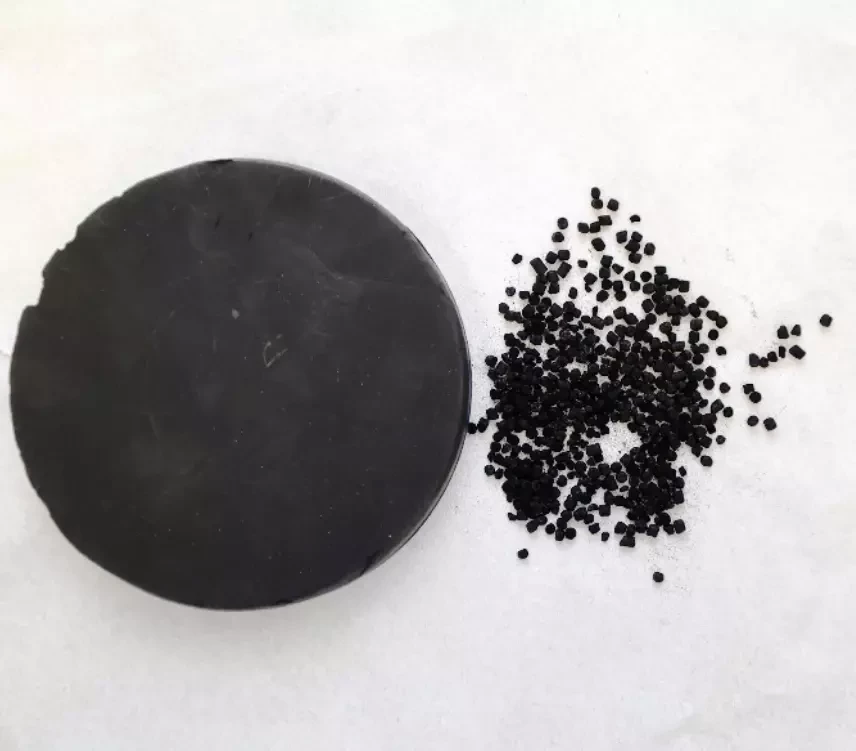

李宗學接受《聯合早報》訪問時展示一塊約40克重、直徑10厘米的納米多孔石墨烯泡沫。他說:「這一塊泡沫看似嬌小,但它的實際面積容量相當於八個足球場,加工後可實現有效的碳吸收和解吸能力。」

早在七年前,李宗學已在研究納米多孔石墨烯泡沫的不同用途,後來發現馬斯克2021年發起除碳大賽,為「最佳碳捕獲技術獎提供1億美元的獎金,於是對碳捕獲技術感到好奇,開始閱讀大量文獻,深入了解科技最新的發展。

左邊的納米多孔石墨烯泡沫約40克重、直徑10厘米。來源:聯合早報

目前,專研碳捕獲的公司包括瑞士公司Climeworks和加拿大公司Carbon Engineering等,有報告指出,Climeworks的碳捕獲工廠每年可處理4000公噸二氧化碳,工廠占地約798平方米土地,接近兩個籃球場大小;Carbon Engineering每年能處理100萬公噸二氧化碳,工廠占地約20萬平方米,相當於28個足球場。

新技術所需用地 僅為現有面積十分一

李宗學說:「現有技術可以做到更快更高效,我想為保護地球盡一分力,所以轉移研究重心,探討用納米多孔石墨烯泡沫捕獲二氧化碳。相較於市面上的技術,我們的的技術理論上能在不影響二氧化碳處理能力的情況下,把工廠徵用土地縮小至現有的十分之一,能部署到密集度高、土地稀缺的城市環境里。」

為推動低碳能源方案,新加坡早前撥款5500萬元推出第一個徵集計劃書(grant call)活動,共12個項目受惠;2023年,政府再注入1億2900萬元,推出第二個徵集計劃書活動,上述國大研究是獲益項目之一。

研究團隊最終的目標是把技術帶出實驗室擴大生產和部署規模。厄齊馬茲認為,新加坡對深度科技的風險投資相對保守,研究能否獲得足夠資助往往是催化技術發展的最大障礙。

能否改變本地的投資文化?厄齊馬茲說:「要改變現況是個具挑戰的政治決定,風險投資的現實是,10個投資或有九個會失敗萬一失敗了,須有人從政治角度解釋為何開始要注入大筆資金。」