上世紀20年代已經有三水女子南來,半個世紀以來,「三水女工」成為本地建築行業主要的力量。這些在工地干粗活的女子多數來自廣東三水地區的農村,少數來自花縣、清遠、江門、福建等地。三水女工用漿硬的紅布折成十字方形帽子套在頭上,俗稱「紅頭巾」。由於頭巾的折法特別, 像個十字,廣東人也稱她們為「紅頭十」。來自清遠及其他地區的女工則戴藍頭巾。頭巾除了用來遮陽擋灰塵,亦成為地緣的標誌,方便彼此照應。

紅頭巾與藍頭巾是新加坡逝去的文化特色之一,它們所散發的是華族女性刻苦堅毅,逆境求存,不屈不饒,默默付出的精神。

如今尚存的中峇魯保留區(1930年代)、前高等法院(1939)、南洋大學(1955)、文華大酒店(1971)、中國銀行(1953)、亞洲保險大廈(1955)等早期建築物,都凝聚著紅頭巾的滴滴汗水。年約90的李泰麟回憶,自己還是半個新客的時候,坐在紅燈碼頭的路邊咖啡攤,親眼看著這群「三水婆」萬丈高樓平地起,建立新加坡最高的亞洲保險大廈和中國銀行。上世紀60年代新加坡獨立後,辦公樓宇、商業大廈、娛樂場所、組屋區如雨後春筍,三水女工成為建設隊伍的主力。

中國銀行

笑口常開的石獅子乃義大利雕刻家Cavaliere Rodolfo Nolli的創作

1936年,中國銀行在絲絲街(Cecil Street)設立新加坡分行。那是個繁忙的商業區,也是許多移居本地的船工苦力居住之所。當時中國的東北抗日戰場正在擴大,在新加坡成立海外銀行來開拓戰爭經費的源頭。日戰蔓延至新馬前,南洋華僑的愛國情緒高昂,寄返祖國的匯款支撐著中國的戰爭經濟。

戰後新中貿易蓬勃發展,在陳嘉庚的建議下,中國銀行於百得利路(Battery Road)興建17層樓大廈。1953年落成的中國銀行建築風格跟上海外灘和香港的銀行大樓一脈相承。但守在銀行外頭的兩頭獅子跟常見的「中國獅」是不一樣的,笑口迎人的石獅子由義大利雕刻家Cavaliere Rodolfo Nolli創作。華人產業融入西方藝術元素在新加坡是頗普遍的。

中國銀行在本地的處境並非一帆風順。新馬合併期間,按照馬來西亞的銀行法令,外國政府持股的銀行必須結束本地的業務,中國銀行因此受到波及。新加坡身為馬來西亞獨立的州府,儘量拖延中央政府關閉中國銀行的要求,那是考慮到中國銀行為新中貿易提供重要的融資服務,廉價的中國商品有助於維持本地人民的低生活開銷。不過在中央政府的壓力下,中國銀行的臨時執照於1965年8月14日期滿,不能再延期。當時許多民眾表達不滿,前往排隊存款,支持中國銀行繼續營業。湊巧的是新加坡脫離馬來西亞獨立,銀行關閉令失效,中國銀行的運作出現轉機。

2015年新加坡建國總理李光耀逝世,停柩於國會大廈供公眾瞻仰,烈日下新加坡河兩岸擠滿人龍。中國銀行率先給公眾派水,小小的善意舉動傳遞著重要的互相關懷的訊息。

戴著皇冠的亞洲保險大廈

上世紀50年代興建中的亞洲保險大廈

1955年開幕的亞洲保險大廈跟雄偉的中國銀行一左一右,成為紅燈碼頭海岸線的亮點。亞洲保險大廈所在地的地質鬆軟,加劇了工程的難度,結果延長6年才完工。興建後期剛好碰上英女王伊莉莎白二世登基大典,於是設計師重新設計,讓大廈「戴」上皇冠作為紀念。

雅詩閣集團(Ascott)購買亞洲保險大廈後決定不更改大廈的外貌,以保留中央商業區內的瑰寶為榮。如今大家所看到的服務式公寓依然保存著最初的結構,冠冕堂皇的頂樓特別醒目。

前高等法院

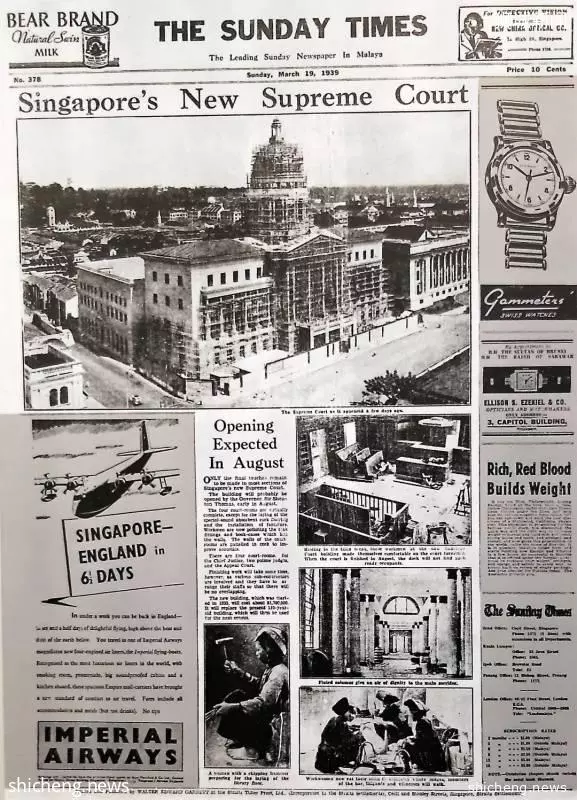

1939年的海峽時報報道三水女工興建高等法院的貢獻

典雅的前高等法院如今為國家美術館,原建築從奠基到落成,只花了兩年半時間,於1939年完工。海峽時報圖文並茂,高度表揚參與建設的三水女工。

前高等法院外牆上的楣梁和科林斯式柱,跟中國銀行的石獅子一樣,同樣是義大利雕刻家Cavaliere Rodolfo Nolli的創作。楣樑上的圖案描述各族先民的拓荒史,城市的誕生彙集著來自五湖四海人民的勞動結晶。

高等法院見證過日戰結束後審理日軍戰犯、荷蘭母親爭奪女兒的瑪麗亞事件、商業罪案與謀殺案等。這座前殖民地建築物內,亦審理過馬共的案子。冷戰的年代,本地一些年輕人在丹絨巴葛火車站跟送行的家人朋友揮別,抵達吉隆坡後,由接頭人安排進入半島北方的大森林,從此過著對外界變化一無所知的戰士生涯。1989年底,馬共跟泰國和馬來西亞簽署和平協議,千多人有的返回馬來西亞,有的留在泰國。由於新加坡沒有參與簽署,如何處理滯留在泰國的新加坡籍馬共成員呢?時任總理李光耀表示本地憲法接受所有新加坡人重新融入本地社會,但他們必須證明自己已經放棄共產主義。

第一批歸來的男性離開新加坡16年,因偷溜出國,沒有履行後備軍人職責而被提控。初審時,他們各被判處18個月監禁,上訴庭大法官法內容情,改判罰款三千元,提心弔膽的日子終於告一段落。這場審訊可視為新加坡對那段為理想而鬥爭的時代所作的總結。

最新國家古蹟

加文納橋的承重量為 3CWT,也就是150公斤

這趟建設之旅走過將被列為新加坡國家古蹟的大草場以及新加坡河上的三座橋:加文納橋、安德遜橋和埃爾金橋。大草場(The Padang)早在開埠年代就已存在,這裡是散步消閒,運動賽會和舉辦節慶的地方。大草場見證過許多重大歷史事件,如慶祝抗日戰爭勝利、向日本追討血債群眾大會、爭取獨立的默迪卡集會、新馬合併遊行與獨立後的國慶日慶典等。

80米長的加文納橋是新加坡河上唯一的懸索橋,用來紀念新加坡開埠50周年,由印度罪犯勞工裝配。懸索橋的作用是漲潮時將橋身吊起來,讓船隻通過,就像倫敦泰晤士河上的塔橋一樣。由於計算出現誤差,懸索橋吊不起來,反而催生了駁船業務。

安全考量方面,英國工程師倒是小心翼翼。在格拉斯哥組裝時已經接受過承重測試,印度客工將橋安裝在新加坡河上後,工程師安排120名印度軍(Sepoy)步操越過橋樑後才正式啟用。當時過橋的運輸工具也有嚴格限制,牛車馬車不准過,其他車輛重量不可超過3CWT,也就是約150公斤。

1912年安裝的安德遜橋座落在新加坡河口,以時任總督安德遜命名,橋樑採用當時流行的鋼鐵結構。安德遜總督在任期間,對棋樟山(聖約翰島)檢疫站的運作體系進行改革。當時下南洋的客船上若有人患病,全部新客都會被送到棋樟山隔離,脫光衣服集體檢疫。時任中國領事館總領事向安德遜總督反饋後,檢疫的待遇獲得改善,譬如男女隔間,官員的態度不那麼蠻橫粗暴等。

目前所見到的別具風格、沒有橋墩的埃爾金橋是在1929年完工的。這座豎琴洋灰建築原本是一座木橋,也是英國人來到新加坡不久後在新加坡河上興建的第一座橋。埃爾金是第二次鴉片戰爭英國的最高統帥和談判代表,當年就是他下令一把大火燒毀圓明園。就中國歷史而言,他目無法紀,肆意破壞;對英國人而言,他促使清朝政府簽訂華工出洋到殖民地工作的條約,奠定了有海水的地方就有華人的格局。

芳林苑(豆腐街)

芳林苑就是從前的豆腐街所在地

芳林苑(Hong Lim Complex)是個小型組屋區,從前為三水婦女的集居地。三水婦女在家鄉蘆苞祖廟拜過神靈後,由水客帶路並墊付盤費出洋,日後逐月扣還。她們乘坐的客輪在丹絨巴葛靠岸,或紅燈碼頭外轉搭接駁船登陸,跟著水客穿越過充滿異國風情的街道,來到豆腐街落腳,久而久之這裡形成一條三水村落。

上世紀60年代末的豆腐街

上世紀70年代初,豆腐街以及周邊的房屋改建成芳林苑,紅巾藍衣黑褲,腳踏汽車輪胎製成的樹膠拖鞋的人文景觀消失了。上世紀80年代,這些女工年紀已大,無法負荷粗重的作業,勞動隊伍由泰國工人取代。

據李泰麟在豆腐街跟一些三水婦女相處的經驗,紅頭巾都有著類似的命運:有些因家貧不得不離鄉背井找出路;有些嫁人之後發現丈夫不思上進,只好與姐妹們結伴遠走他鄉;有些則為了掙脫自己不喜歡的男人而下南洋。至於未正式過門,但已被指定盲婚的女子,到新加坡後必須離開新加坡,回到闊別19年的三水老家。

《聯合晚報》(2013年11月23日)則捎來唏噓的訊息:18歲來到新加坡,當紅頭巾42年的95歲阿嫲陸帶好(好姐),因為患病不願拖累家人,選擇跳樓結束一生。好姐生前住在紅山,常參與社區活動,跟孩子們的生活美滿。她的女兒說:「(母親)為這個家任勞任怨,95 歲走上這條路,同樣也是為了這個家。說穿了,母親就是不想連累孩子。」

新加坡還有紅頭巾嗎? 牛車水第5座一房式組屋,住著一位昔日三水女工和其他獨居老人。義工每個星期都撥出個人時間,為老人家舉辦活動,以期讓他們的晚年有些活躍的色彩。

參考文獻:

1. Kelvin E.Y. Low, 「Interpreting Media Constructions of Samsui Women in Singapore」, Biblioasia, Vol 5 Issue 3 October 2009, ISSN 1793-9968 (Online), pp18-22.

2. Kenneth Gaw, Superior servants: The legendary Cantonese amahs of the Far East. Singapore: Oxford University Press 1988, ISBN 0 19 588555 4.

3. The Straits Times.

4. 李國梁,《大眼雞 越洋人》水木作坊出版社 2017年11月,ISBN 978-981-11-5328-0,第68-73 頁。

5. 《聯合晚報》。

6. 《聯合早報》。

7. 中國銀行新加坡分行常設展。

(作者為英國皇家造船師學會會士 、自由文史工作者)