2019年底開始,突如其來的冠狀病毒打亂了我們的生活節奏,顛覆了一貫的生活和工作方式。猶記得2020年4月到6月的「封城」期間,大家被迫待在家,外面一片沉寂。居家辦公、居家學習,一邊應付孩子的網課,一邊線上開會,家裡一片嘈雜中隱約透著壓抑。

在導演的鏡頭中,疫情又會拉開怎樣的人情故事?由新加坡宗鄉會館聯合總會、新加坡華族文化中心及《聯合早報》聯辦的「我的新加坡新常態」微電影大賽,吸引了多達122件參賽作品,創歷屆新高。參賽作品百花齊放,內容也更加多元化,除了故事片和紀錄片,還有以動畫、喜劇、驚悚等題材創作。

在華語和英語之外,也有作品採用方言和旁遮普語呈現,使得本屆大賽更添色彩。一部部精彩短片,透過不同視角讓觀眾看到的不僅僅是新加坡的各種風貌,也感受到新加坡的獨特文化。當中不乏艱辛和無奈,也有坦然和樂觀,並給予我們踏出舒適圈,探索新機遇的動力。

▲第四屆「我的新加坡新常態」微電影大賽頒獎典禮圓滿落幕,得獎者與主辦方開心合照。

2022年7月2日,第四屆微電影大賽頒獎禮在華族文化中心舉行,12份作品獲選。交通部兼財政部高級政務部長徐芳達在會上致辭時說,微電影大賽提醒我們如何在這個充滿挑戰的大環境中生存並繼續蓬勃發展,也鼓勵各種族保留其獨特的文化和傳統,同時促進國人間的相互欣賞與尊重。

微電影大賽聯合主席兼宗鄉總會青年委員會主任周兆呈博士希望,透過微電影大賽鼓勵國人以積極樂觀的心態擁抱新常態。他也希望通過這些影片傳遞溫情,把正能量輻射到更多地方。

新常態下的鬱悶與積極

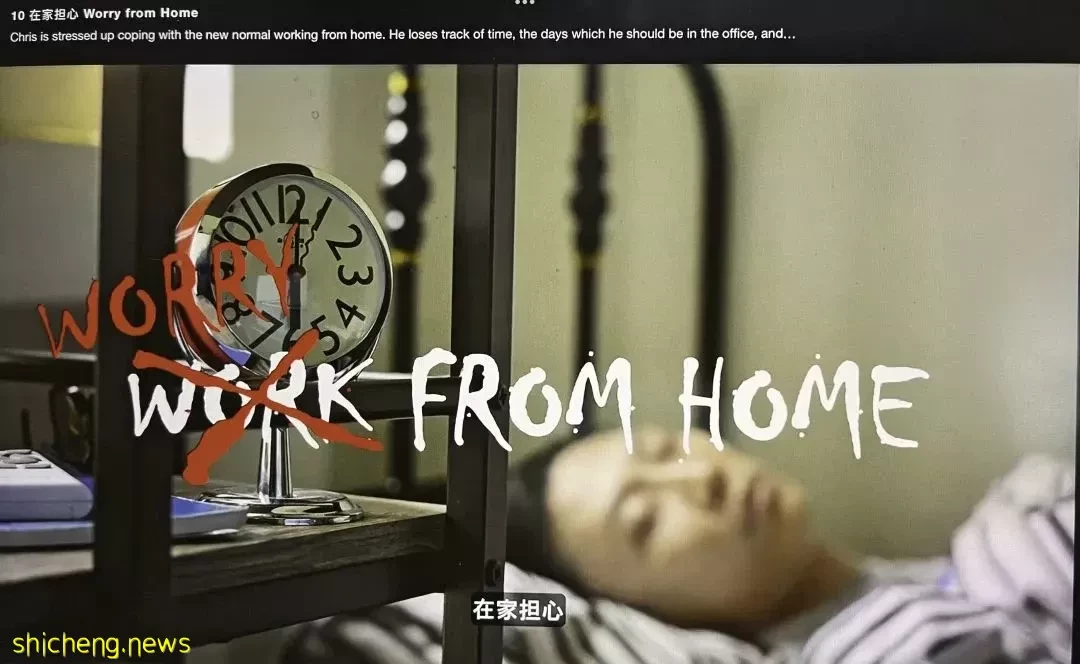

公開組金獎《在家擔心》反映了在難以捉摸的疫情下,叫人在家也難安的感覺。居家辦公的主人翁 Chris,在作息規律被打亂後,忘了時間,忘了該回公司的日子,更因擔心會感染冠病而變得神經兮兮。

▲《在家擔心》

首次參賽的導演蔡紹渠說:「我想用略帶誇張的手法,讓大家不用太多思考,就能感受到主角的心情。即使這是喜劇,也能感受到那種有點鬱悶、有點擔心,又害怕自己被感染的普遍心態。這應該是對疫情新常態的其中一種詮釋。」

新常態也是在經歷過混亂、緊張和恐懼後,一如既往地吃飯、趕車、上班。不同的是每當看到電梯里供大家免費使用的消毒搓手液,便利店外供大家免費索取的小零食時,會突然覺得生活並不陰暗,很多人依然積極樂觀地貢獻著各自微薄的力量,為生活添一抹晴天的顏色。

▲《晴天的顏色》

《晴天的顏色》獲得學生組的金獎和網絡人氣獎的金獎,創作者張啟明是北京大學三年級的學生。21歲的她讀的是工商管理和市場營銷專業,卻愛拍電影,曾拍過講述新加坡獨特文化的紀錄片《華麗獅城》。

她去年得知微電影比賽的消息後,開始策劃創作。「我想體現社會小人物在新常態下的狀態,突出小人物對社會的貢獻和他們的善良。鏡頭下真實呈現國人雖然面對疫情,但仍繼續樂觀地生活。」從寫劇本到拍攝,團隊六人歷時約半年才完成。

人生新階段的常態

疫情也是一面鏡子,折射出生活的不同色彩。疫情下我們更加珍惜親情,《父親》用鏡頭講述一名賣燒臘父親的日常。父親以一攤港式燒臘,將三個孩子撫養成人,如今三兄妹都已組建小家庭。父親雖然開始考慮退休,但還是有很多事放心不下,他要麼起早開檔,要麼在家為孩子做飯,樸實的衣著和鬢角的白髮,是生活的真實寫照。

▲《父親》

《父親》獲得公開組的銀獎,創作者劉奕宏表示,「疫情有新常態,人生也是有新常態,人到了某個人生階段,就要改變和順應一些新的常態。像作品中這個父親,到了要退休的人生階段,就有很多要考慮的事。」

劉奕宏說,在決定參賽時正好認識了這個大叔,看到他染頭髮的細節,深受感動,決定以此為題材。這短短几分鐘的視頻拍了一年,他說,小販最忙碌的就是除夕,他是在臘月廿九拍攝這個攤位,為了捕捉最好的鏡頭,跟了一整個通宵。拍攝期間聚餐有人數限制,好不容易等到限制放寬才能拍一家團聚吃飯的鏡頭。還要等這個父親剛染的黑髮褪色後露出白髮,才能拍其他鏡頭。35歲的劉奕宏是紀錄片導演,也是上一屆微電影大賽公開組的第一名。

(圖片來自新加坡宗鄉會館聯合總會、iStock)