本地受僱居民的整體薪資呈上升趨勢,但漲幅因行業不同而有較大起伏。(聯合早報)

作者 李國豪

哪個行業「薪情」最好,誰是「打工皇帝」,誰加的薪多,誰加的薪少,高低收入群體的差距有沒有拉近?

接下來這9張圖表,將帶蟻粉一窺本地各行各業在2001年至2022年這22年間,收入究竟起了什麼變化。 所有數據都取自新加坡統計局,各行業的月薪中位數皆為本地居民(新加坡公民及永久居民)的相關數據。

以下為新加坡標準工業分類代碼(SSIC)中所劃分的各行業細項,如果想快點看到各行業的「薪情」變化,也可略過下列簡要說明,直接往下滑哦!

金融與保險服務:銀行、保險公司、信託基金等行業;

住宿與餐飲服務:酒店、餐廳、酒吧等;

資訊與通訊:電腦程式、資訊科技、數據分析、媒體、多媒體製作、電視廣播等;

房地產服務:房地產業者及租賃住宿或商業單位相關行業;

專業服務:法律、會計、科學、廣告及市場調查等專業領域;

行政與支援服務:保安、旅行社、清潔服務等;

公共行政與教育:廣義的公務部門,除了政府機構,也包括軍警、監獄、民防等部門,教育部分則包含幼兒園到大學階段相關從業人員,以及其他技能相關培訓等;

醫療與社會服務:除了醫院診所相關人員,也包括護理中心、養老院及相關社會服務機構人員;

藝術、娛樂與休閒:創意、娛樂、圖書館、博物館、博彩業及運動相關產業,包括健身房及體育設施相關人員等;

運輸與倉儲:公共運輸、航空、水路交通、郵政、倉庫管理等相關行業人員。

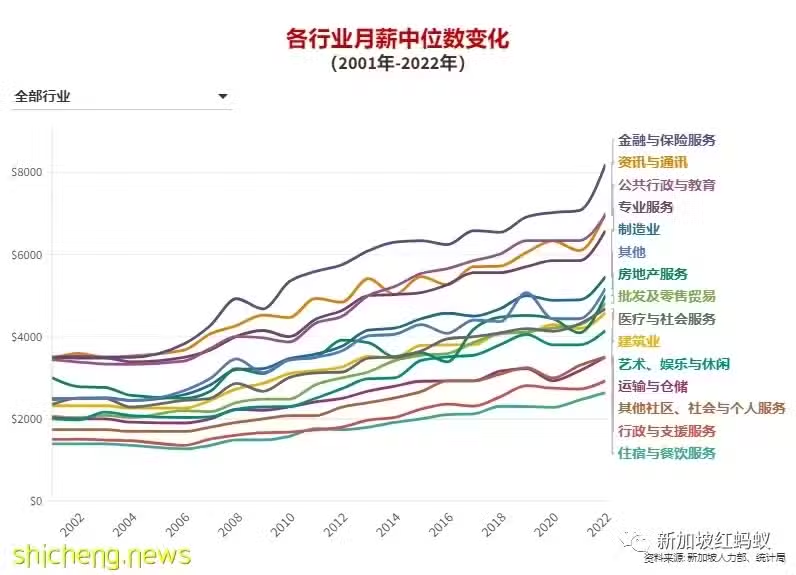

圖表一、2001年到2022年各行業在薪資排行榜上的「戰況」

從上述條形競賽圖可發現,從2001年至2022年,金融與保險服務幾乎常年盤踞本地薪資榜榜首,僅曾被資訊與通訊領域短暫超越。

欲進一步了解各行業逐年薪資變化,亦可點擊下列圖表獲取相關資訊。

圖表二、各行業詳細薪資變化

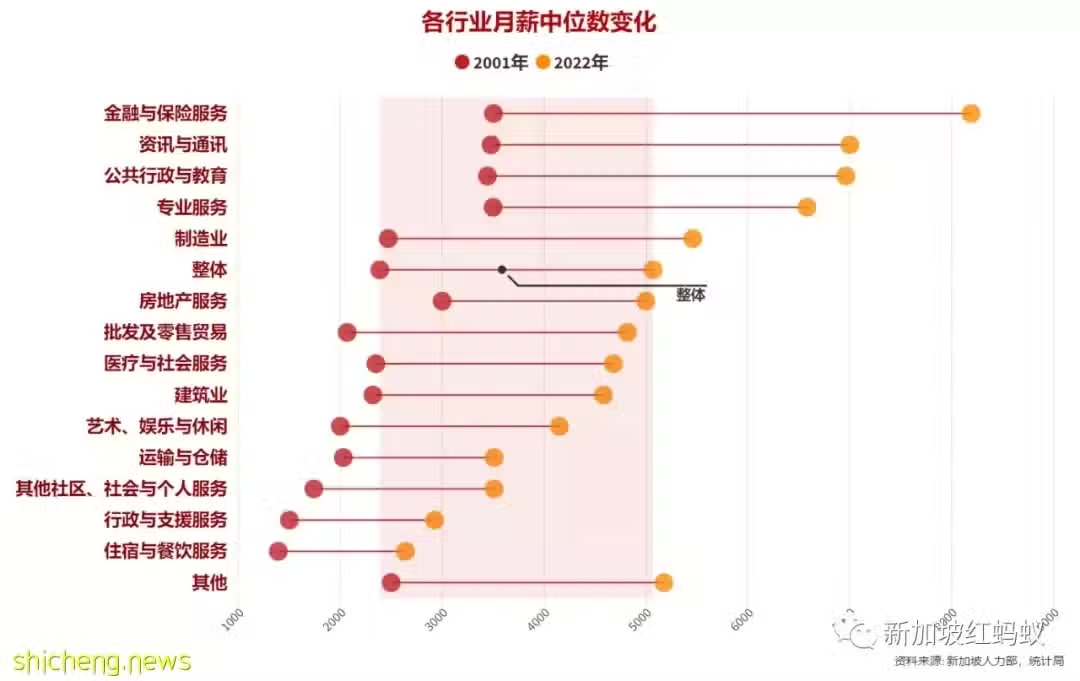

為更深入解各行業在這22年間薪水究竟起了多大變化,紅螞蟻接下來進一步把各行業2022年和2001年的薪資差距製成下列圖表。

圖表三、誰「漲最凶」?

根據上述圖表,在2001年,月薪中位數最高的四個行業分別是:

金融與保險服務

資訊與通訊

公共行政與教育

專業服務

到了2022年,金融與保險服務的薪資增長幅度鶴立雞群,拋離其他行業。

其餘在2001年月收入就已名列前茅的行業——資訊與通訊、公共行政與教育以及專業服務到了去年,則依然「錢途」一片光明。

相較之下,到了2022年仍低於整體月薪中位數的行業則包括:

房地產服務

批發與零售服務

醫療與社會服務

建築業

藝術、娛樂與休閒

運輸與倉儲

其他社區、社會與個人服務

行政與支援服務

住宿與餐飲服務

值得一提,原本在2001年月薪中位數還高於全國整體水平的房地產服務,到了2022年已落後於全國中位數,顯示其漲薪幅度有限,因而「後繼無力」。 加薪數字有多有少,我們接下來再用下面這張圖表加以說明。

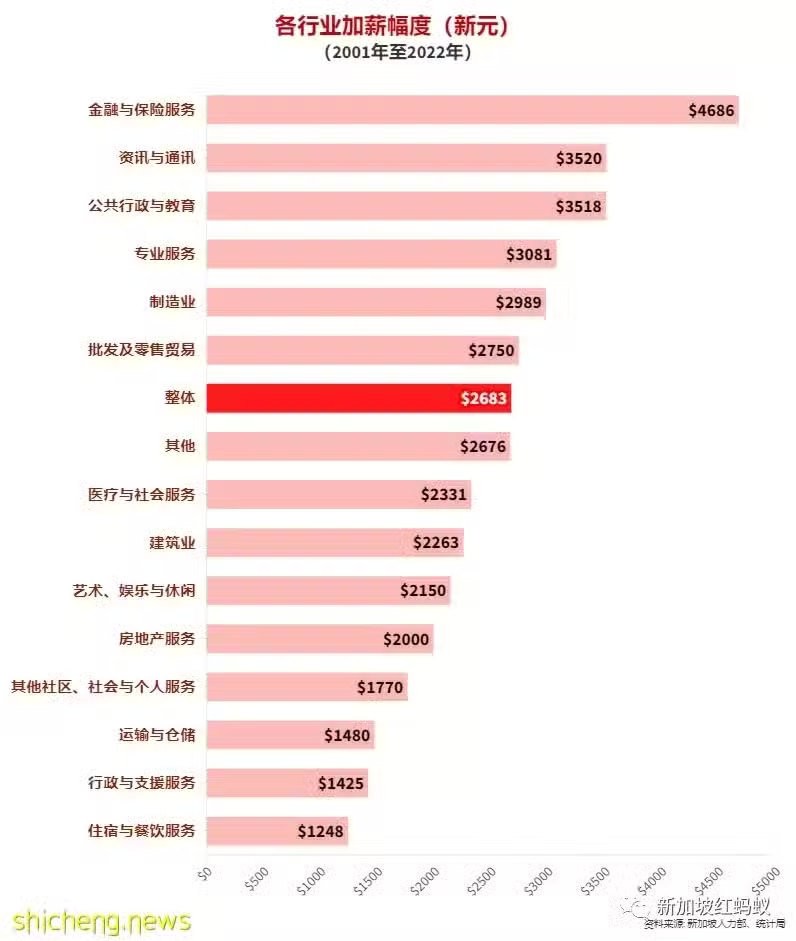

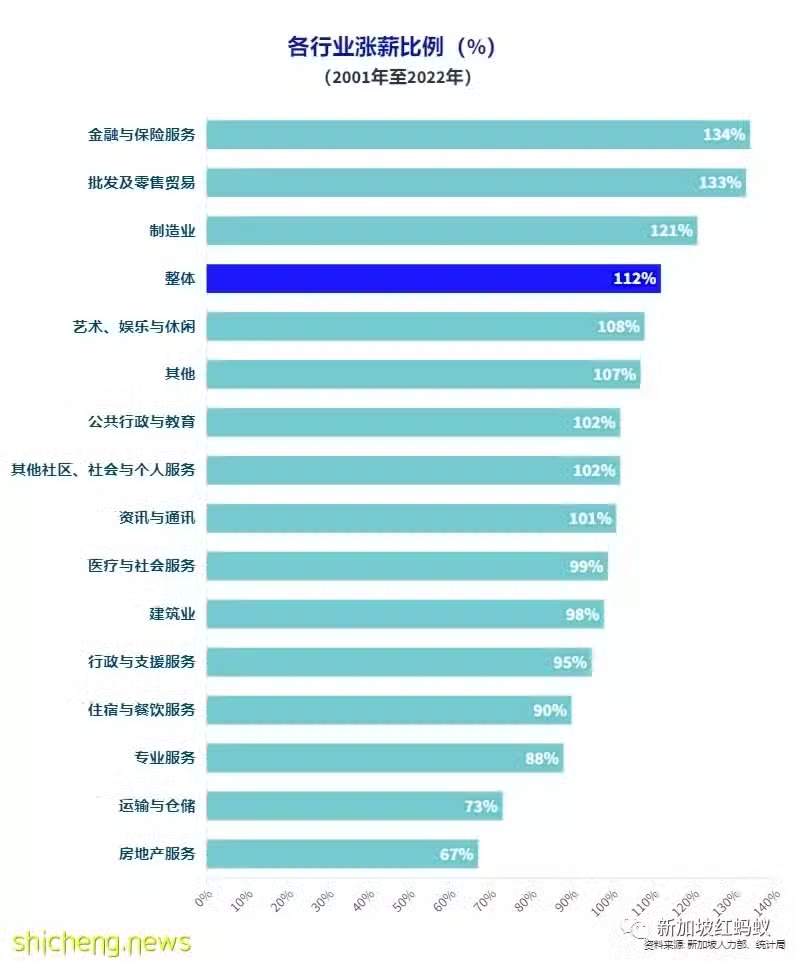

圖表四、各行業漲薪幅度

從加薪數字來看,以2001年的薪水作為基準點,從2001年到2022年薪水加得最多的行業,是多年來盤踞「打工皇帝」寶座的金融與保險服務。

在這22年間,該行業的月薪中位數足足加了4686新元。

其他加薪行情不錯的行業還包括資訊與通訊(加了3520新元)、公共行政與教育(加了3518新元)及專業服務(加了3081新元)。

從2001年到2022年,全國整體加薪幅度為2683新元。

因此,除了上述提到的幾個行業,薪資增長幅度超過全國水平的還有製造業(加了2989新元)及批發與零售貿易(加了2750新元)。

然而,原本收入就已偏低的住宿與餐飲服務、行政與支援服務、運輸與倉儲等行業,在2001年至2022年這22年間,薪水漲幅仍低於全國整體水平,更遑論與金融與保險服務等高薪行業相比。

這意味著,低收入行業與高收入行業的差距在這22年間,不減反增。

圖表五、如果換算成百分比,各行業的薪資增長比例有沒有不同?

根據上圖,以2001年的月薪中位數為基準點,從2001年至2022年,漲薪比例高於全國水平的行業只有三個,即金融與保險服務、批發與零售貿易,以及製造業。

與此同時,在這22年前薪水翻了一倍(即加薪幅度超過100%)的行業還包括藝術、娛樂與休閒、公共行政與教育、資訊與通訊等。

值得一提的是,房地產服務的漲薪比例最低,這也解釋了房地產服務為何從2001年高於全國水平的位子跌落,如今薪水反而比全國整體水平低。

更令人擔憂的是,住宿與餐飲服務(薪水增長90%)、行政與支援服務(95%)及運輸與倉儲(73%)等收入偏低的行業,即使基數較低,這些行業在這22年間的漲薪比例同樣不盡理想,低於全國水平。

這或許也解釋了,為何相關行業近年來總是面臨請不到國人的窘境,只能引入外國員工。

無論如何,所有行業22年來額總漲薪幅度仍高於同期間的通貨膨脹率。以2001年的消費價格指數(CPI)作為基準點,我國截至2022年的CPI一共上升44.1%,而漲薪比例最低的房地產服務,在這期間的薪資增長也有67%。

如果用職位來劃分情況又如何?

必須強調的是,上述幾個圖表代表的是各領域從業人員的月薪中位數。但在每個行業,也區分不同職能與層級,例如管理階層與基層員工之分。

紅螞蟻接下來同樣將透過新加坡統計局相關數據加以說明。

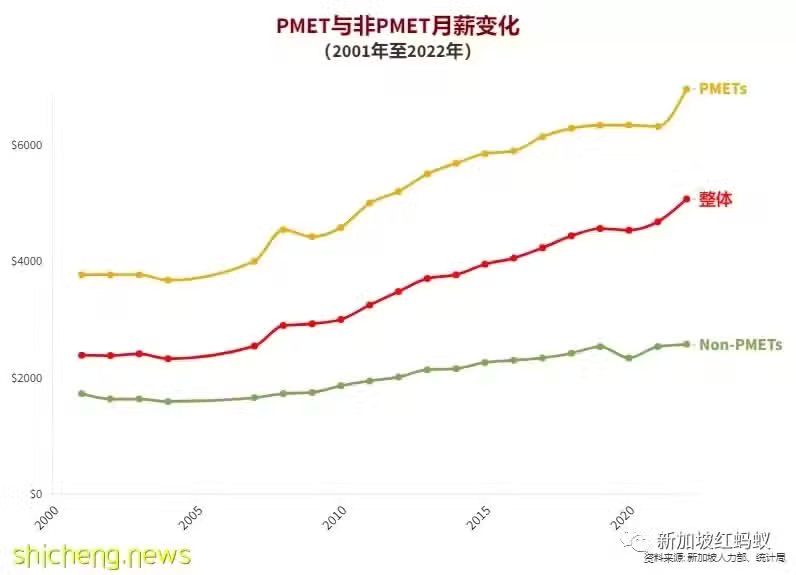

圖表六、PMET與非PMET薪資變化趨勢圖

上圖顯示,從2001年至2022年,專業人士、經理、執行人員和技師(PMET)的月薪中位數都在非PMET之上。

根據人力部2022年的資料,本地受僱居民當中,有多達64%為PMET,較前年增加了兩個百分點。

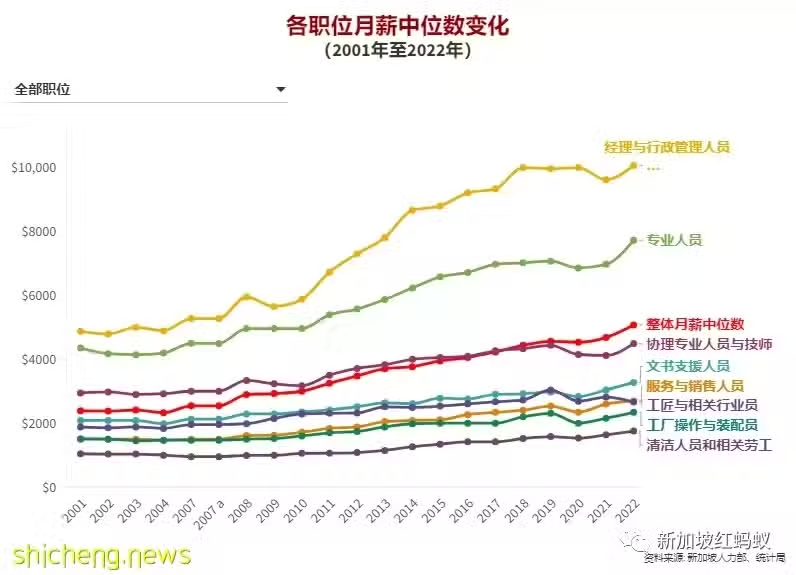

圖表七、各職位近22年來的薪資變化

從上圖來看,清潔人員、工廠操作與裝配員、工匠、服務與銷售人員,以及文書支援人員都是屬於薪水偏低的群體。

圖表八、各項職位的加薪幅度

毫無意外,經理與行政管理人員及專業人員的加薪幅度高於全國整體水平。

反之,清潔人員、工匠及工廠操作裝配員等較低收入群體在這22年間的總加薪幅度則不到四位數,分別只有711新元、777新元和832新元。

接下來再用百分比來看。

圖表九、各項職位的加薪比例

從上圖可以觀察到,工匠與相關行業員的加薪比例最低,22年只漲了41%,與經理與行政管理人員的107%加薪比例可謂天壤之別。

簡而言之,本地藍白領工作人士之間的收入鴻溝確實存在,且還在不斷擴大中。

不應過分依賴作為未來風向標

最後得強調的是,薪資並非衡量個人貢獻的唯一準繩。

本地各行業過去20多年的薪資變化,只能說明市場對各行業及各項工作職務的需求有所不同,且不應過分依賴作為未來的風向標。

尤其在這一兩年AI興起的話題熱炒下,哪些工作恐將日薄西山,成為夕陽行業,哪些工作又將朝氣蓬勃,大有可為,各界都有不同說法。

過去20多年的趨勢或許能說明勞動市場上的部分變化,但在這任何事物幾乎都是瞬息萬變的時代,保持終身學習,不斷精進自己,可能才是在未來捧好飯碗的最好辦法。