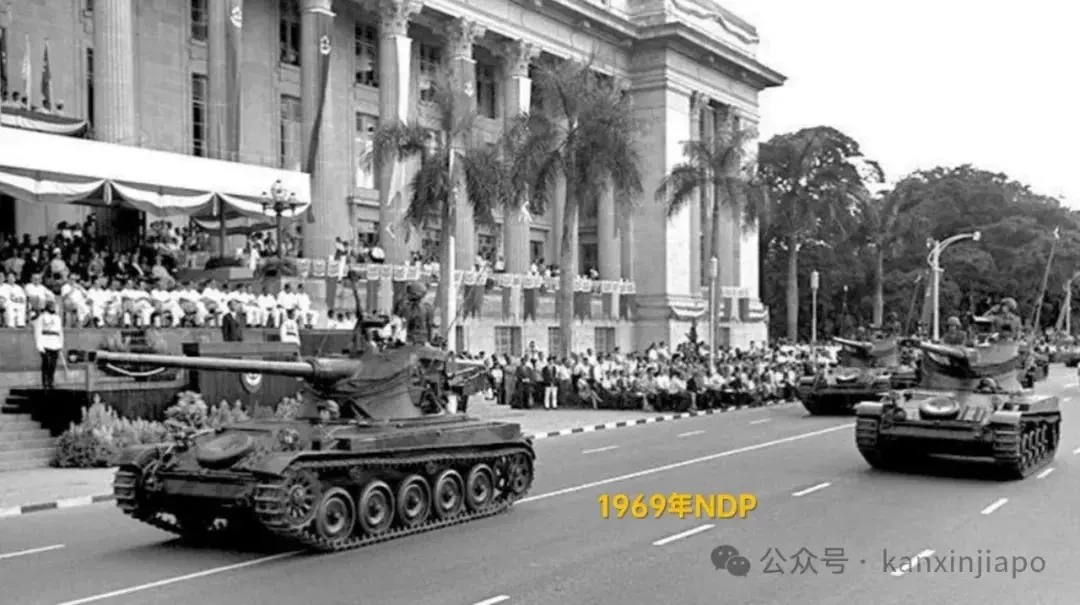

1969年8月9日,新加坡舉行國慶閱兵。李光耀在回憶錄里說,馬來西亞當時還沒有坦克,柔佛居民當晚在電視看到坦克出現,其他地方居民第二天在報紙上看到,受到很大衝擊。

當時馬來西亞第一副首相拉薩在新加坡出席國慶慶典。他說,看到新加坡有坦克之後,柔佛州有人擔心新加坡是否準備入侵。於是,拉薩建議新加坡國防部長訪問馬來西亞,以便消除這個疑慮。

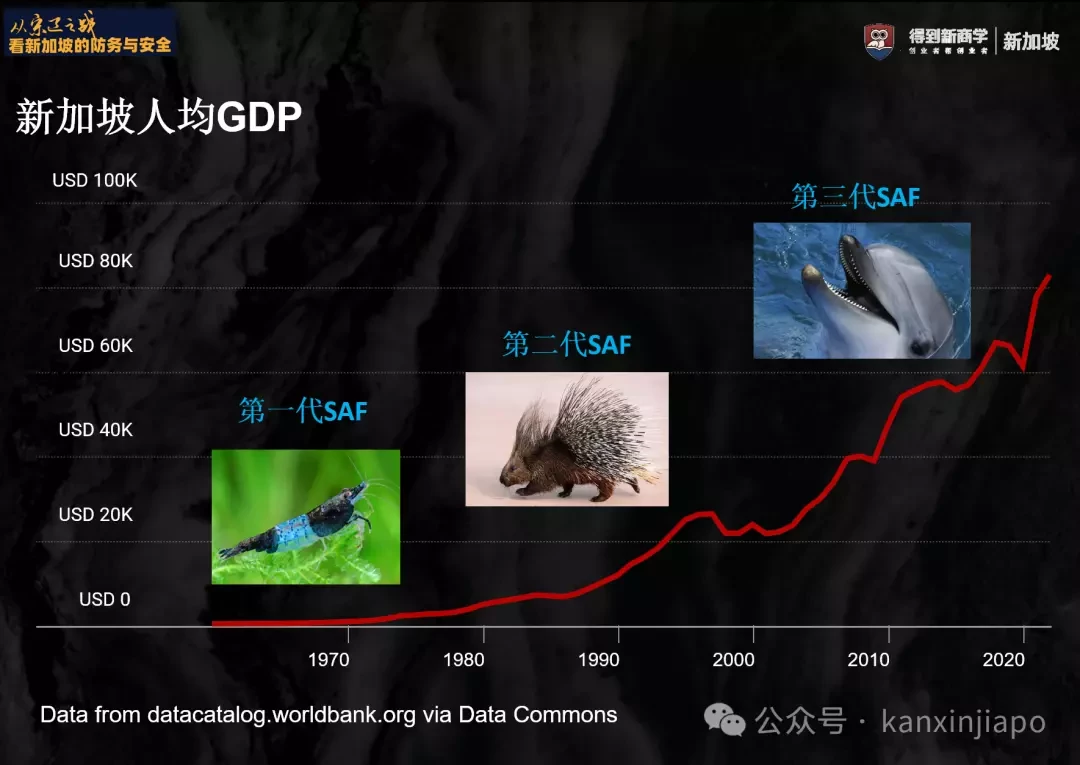

從毒蝦到刺蝟

從刺蝟到海豚

在「1004年」這一期的《文明之旅》中,羅振宇講到宋朝和遼朝的「澶淵之戰」,總結道「宋朝的經濟優勢和技術優勢轉化為戰鬥力」,而且,宋朝從「牙尖齒利的獵豹變成了巋然不動的大象」。

實際上,新加坡的防務也經歷了從「毒蝦」到「刺蝟」,從「刺蝟」到「海豚」的演變。

但很多人,包括許多外國軍迷,仍一直以為新加坡還是「毒蝦」策略。

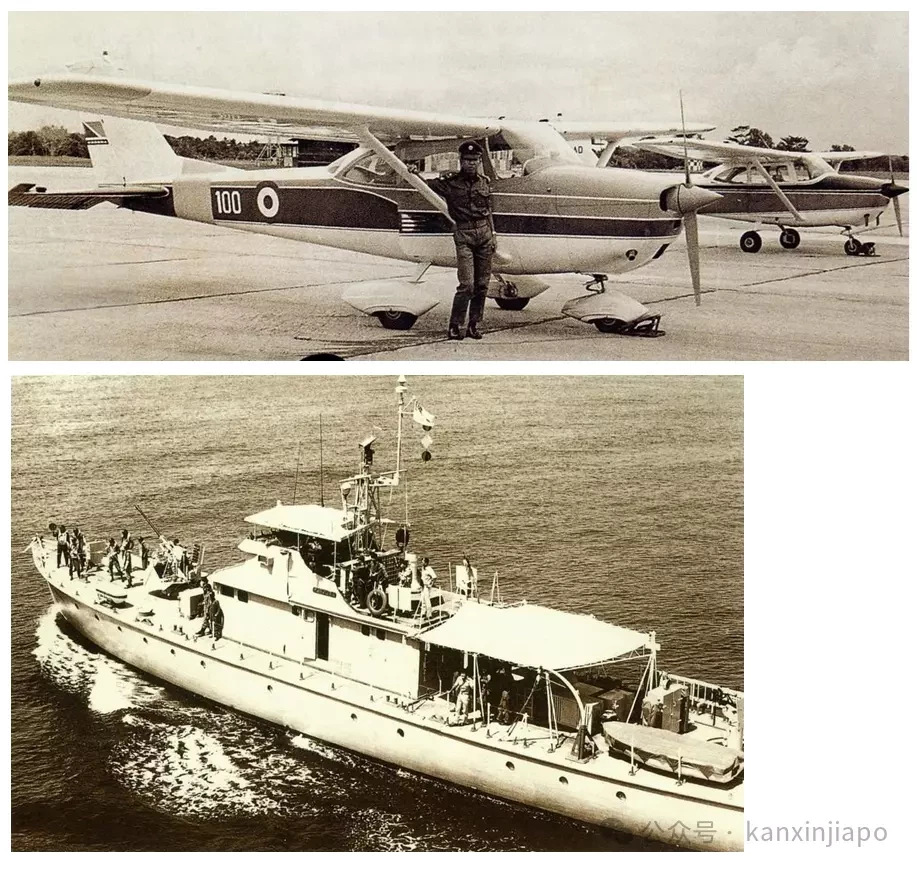

新加坡武裝部隊SAF在1969年建軍時,新加坡很窮,沒有家底,要錢沒錢,要人沒人。當時陸軍只有兩個步兵營;海軍只有三艘木船,其中一個甚至沒有適海能力,只能停靠岸邊;空軍只有兩架租來的螺旋槳飛機,作為訓練機使用。

新加坡空軍一架美製F16戰機墜毀;30年來累計墜毀4架

這就是第一代SAF剛起步時的囧狀。

那麼,為何六七十年代的第一代SAF會被比喻為「毒蝦」呢?

那得從新加坡獨立的第二年說起。

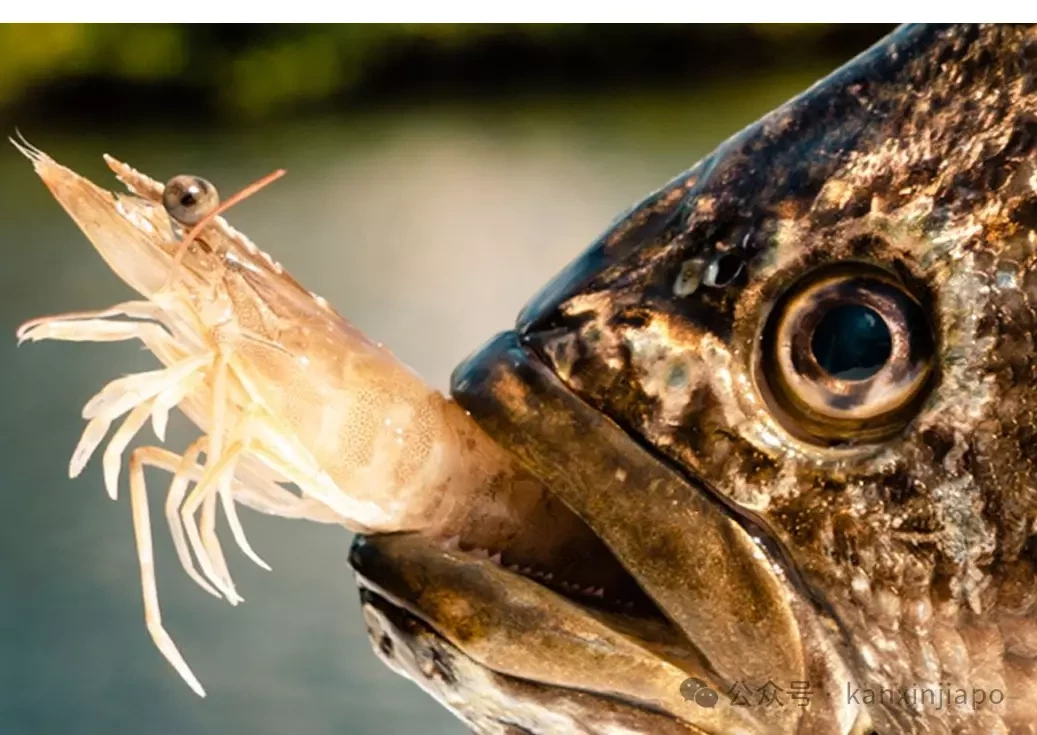

1966年6月15日,李光耀在新加坡大學的一場講座上說:「生物從來不存在平等。人是如此,部落是如此,國與國也是如此。大魚吃小魚,小魚吃蝦米。有些小蝦進化出防禦機制——有一些根本不好吃,有些依附著其他大魚生存,有些進化成毒蝦,如果你把它吃了,你會拉肚子。」

這完全是一直被迫基於現實的悲觀主義。說到底,新加坡體量小,免不了被吃掉,但是必須反抗,讓獵食者付出代價,甚至同歸於盡。

當時由於一窮二白,只能利用手頭上的各種資源消極抵抗,硬挺到底,等援軍趕到解圍。

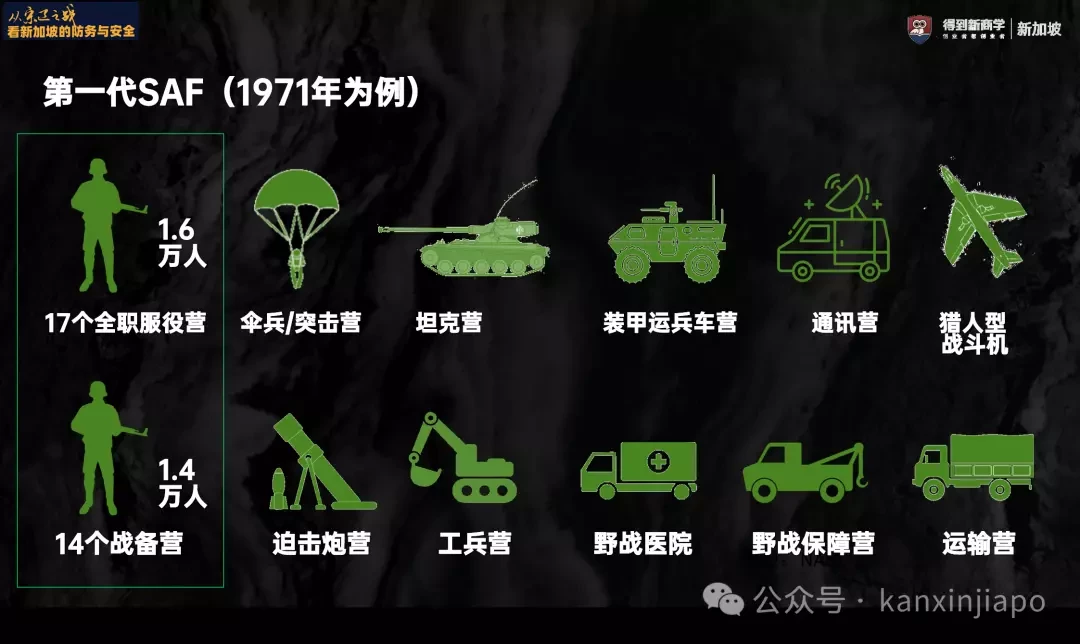

為了能夠堅守,新加坡迅速建立起國防軍。到了1971年,SAF已經發展出14個戰備營1.4萬人、17個全職國民服役營1.7萬人,合計3萬人左右的兵力。

陸軍兵種也從步兵拓展至傘兵突擊隊、坦克與裝甲、通訊、迫擊炮、工兵、野戰醫療、野戰保障、運輸等多個兵種。

空軍也引入了獵人型戰鬥機。

到了八九十年代,SAF進入第二代,人們把它比喻為「刺蝟」。

由於新加坡國土沒有縱深,高度外外向的經濟形態打不起消耗戰,因此,要求在近海範圍內,先發制人,決戰境外,迅速、猛力反擊侵略者,速戰速決。

這就像遇到花豹攻擊的刺蝟,豎起全身的刺,讓前來進攻的花豹不但傷它不得,反而被帶有倒鉤的刺扎了滿身。

刺蝟損失一些刺之後,得以全身而退。

而倒霉的花豹,由於四足和嘴都中了刺,而且拔不掉,十分痛苦。更關鍵的是,它跑不動,無法捕獵,也無法進食,如果一直無法把刺弄掉,很可能自己被餓死。

新馬一直存在水供問題。李光耀曾說:如果有人斷水,我們會派突擊隊搶占水庫,把閥門重新打開。

這就是刺蝟。

到了第二代SAF,陸軍已經組成了合成師,有FH88自走炮、M113履帶裝甲車;海軍有飛彈護衛艦、「挑戰者」級潛水艇;空軍有E2C空中預警機、KC130空中加油機等。

從潛水艇、預警機、加油機這些裝備可以看出,新加坡武裝防衛力量已經從第一代的國土防衛,拓展至近海防衛,講的不再是堅守本土以待援兵,而是決戰境外,速戰速決。

從九十年代開始,新加坡防務就進入「海豚」階段。

本時期的新加坡,須應對傳統挑戰和非傳統挑戰,包括恐怖主義襲擊、國際海盜、網絡戰等等。

所謂「海豚」,是強調智慧和靈敏,被挑釁時,哪怕是遇到兇猛鯊魚,也果斷用滿口利齒把它咬死。

第三代SAF,陸軍已裝備豹2坦克、M142海馬斯火箭系統;空軍有F16、F15SG,並且訂購F35;海軍則有德國訂製的218SG「長勝」級潛艇。要知道,第二代SAF只能買二手潛艇,到現在終於可以按自己的需求訂製了。

(海馬斯火箭。圖源:新加坡國防部)

第三代SAF的一個特徵是重視數碼和情報。2022年10月,新加坡武裝部隊成立了數碼與情報軍,可能是東南亞國家當中,最早成立這類軍種的。

(圖源:新加坡國防部)

軍工出口全球排45

不說不知道,一說嚇一跳。

小小500萬人口的新加坡,現在的軍工出口竟然在全球排第45。

以ST Engg 新科工程2021年業績為例,當時它在全球有2.5萬職工,做出了77億新元營銷,取得15億新元利潤。

2019年,新科工程把營收的5%-6%用在研發,其中75%集中在電子與數碼研發。

新科工程出口的軍工產品除了小口徑槍械,還包括近海軍艦和裝甲車。

早在1974年,新加坡就開始發展軍工行業。

可能大家想都沒想到,在那個年代的新加坡,最早的一家軍工企業,竟然取了個中文名——Sheng-li控股,這當然就是漢字「勝利」的拼音寫法。

當時之所以成立軍工企業,主要目的有三。

一是省錢,二是保證貨源,三是軍工是先進科技,發展軍工,有些科技可以軍民兩用,能夠輔助工業和經濟發展。

異常重視空軍和海軍

大家有沒有發現,新加坡異常重視空軍和海軍。

(新加坡空軍名列全球第34,在東南亞僅在印尼之後)

在國際上,公認新加坡有東南亞最先進的空軍。

雖然新加坡無法做到最強,但是,可以通過科技,做到最先進,形成降維打擊,以質抵量。

新加坡之所以異常重視海軍和空軍,是因為新加坡經濟靠外資和外貿,如果海上航行不保,那麼新加坡就無法生存。

要保住海上航線通暢無阻,就必須有制海權;制海權的一大關鍵是制空權,如果沒有制空權,敵人戰機隨時可以把你的軍艦擊沉,談何制海權?

因此,新加坡異常重視空軍和海軍。

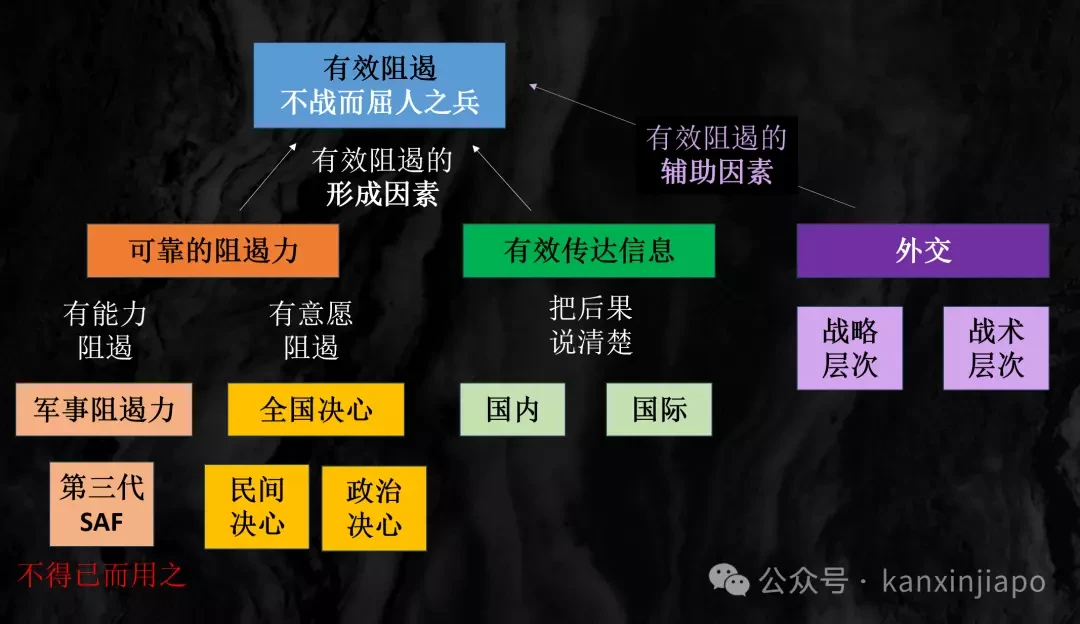

不戰而屈人之兵

新加坡的防務戰略,講究的是形成「有效阻遏」,也就是孫子兵法說的「不戰而屈人之兵」。

要形成有效阻遏,就必須有可靠的阻遏力量,以及有效的傳達信息,缺一不可。

如何才能具備有效的阻遏力量?一是必須有全國的決心,包括民間決心和政治決心,一是要有可靠的軍事阻遏力,也就是目前的第三代武裝部隊。但是,使用武力是下下策,萬不得已而用之。

何謂「有效傳達信息」?那就是必須把後果說清楚——人狠話不多,讓你知道,紅線就是紅線,無論對國際或國內,都必須把踩紅線的代價說清楚,而且,言必行,行必果,這樣才能形成有效的阻遏。

在真實戰場上,我們見到了太多的劃紅線,但也見到每一次劃紅線,似乎都淪為嘴炮,色厲而內荏,外強而中干。這樣劃紅線,不劃也罷!

另一方面,軍隊如何才能具備有效的阻遏力?

有兩個先決條件。一個是錢財,一個是人才。

有了錢財,才能購買高科技。有了人才,才能把高科技整出狠活兒。

這就是羅振宇在「1004年」這一期所說的,「宋朝的經濟優勢和技術優勢轉化為戰鬥力」。

同樣的,新加坡武裝部隊的更新換代,一來靠的是經濟優勢,二來靠的是技術優勢。

正是因為新加坡的經濟發展,才帶來軍隊和防務的更新換代。

也正是因為軍隊和防務的更新換代,才能有和平穩定,才能保障經濟發展。

這兩者,相榮,相生;相枯,相萎。