國慶假期一結束,又到了交換小長假親子游心得的時候。

閉著眼睛都能猜到,接下來一周接送娃的時候,要和小區孩子媽媽們聊到的社交話題:去了哪個國家?參加了什麼親子游項目?效果怎麼樣?

沒錯,真正的有娃家庭,小長假回來之後,討論的不是買了什麼日本電飯煲,或者是歐洲奢侈品,而是有沒有帶自己娃,參加些有意義有價值的假期活動。

偏偏不趕巧的是,這個國慶假期家裡有事,出遊計劃泡湯,只能每天通過閨蜜一家出遊分享來和大家聊聊:我是怎麼從新加坡親子游里,發現他們的教育奇蹟的?

新加坡,亞洲國家。

30年前是亞洲四小龍成員,30年後,它的整體基礎教育,成了整個亞洲教育模板。

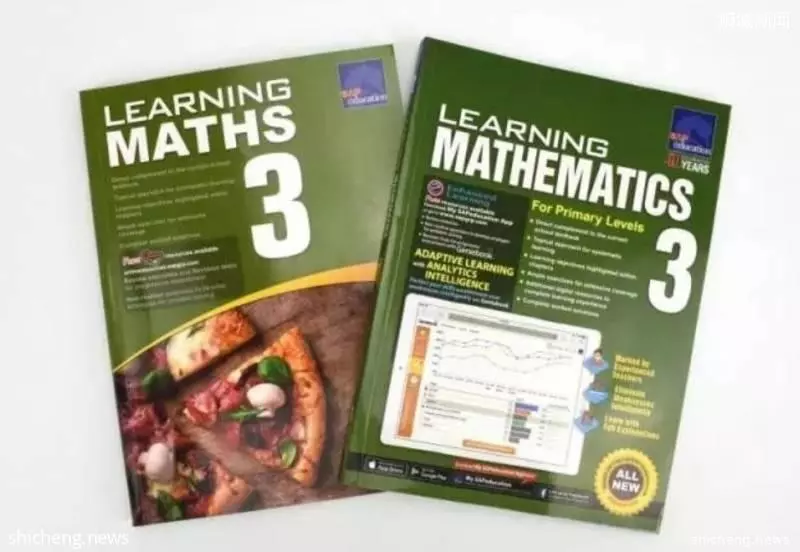

全球有超過40個國家和地區,採用的都是新加坡的數學教材,包括我們國內的清華附小的國際班也在用。在國際學生的評估項目中,新加坡學生的數學能力和閱讀能力,以及科學素養都排在第一位。

注意,國外的素質教育模式很多,為什麼今天單獨要把新加坡的模式來出來談,就在於它教育的特色——數學能力/閱讀能力/科學素養,恰恰是我們國內孩子在日常教育中最明顯的短板。

幼兒園

ABCD兒童啟蒙法

每天都有課外活動班

新加坡的基礎教學,在全球首屈一指。

背後的秘訣來源於,這個從幼兒園開始,貫穿整個學習周期的國際ABCD兒童啟蒙法

(Abecedarian Based Child Development)。

一句話總結:重視孩子的體驗過程,不是直接灌輸結果和答案,而是引導孩子自己去認識和思考,最後得出自己的判斷。

從幼兒園入學第一天開始,老師就會從日常的玩遊戲和課堂中,有意識引導孩子們去認識事物。比如為什麼男孩女孩的洗手間不一樣?為什麼這個食物要叫這個名字?讓孩子們主動描述參加某項活動的個人體驗......

而這些從小接受啟蒙法的孩子,根據研究顯示,他們的大腦在不同年齡段對數學和閱讀方面,會有更深刻的理解和認識,成就也更明顯。

貫穿整個新加坡幼兒教育的,除了重視兒童啟蒙,還強調興趣探索。

在新加坡的幼兒園裡,從周一到周四,每天都會安排課外活動班(周五是家庭日)。這裡的課外活動,絕不是老師帶著孩子們在室外走走跳跳,唱唱兒歌跳跳舞那麼簡單。是具體到不同科目的課外活動。比如,第一天可能是英文戲劇;第二天是音樂素養;第三天是體育鍛鍊......

相較於國內來說,這些課外活動,都是由家長和孩子另找興趣班參加。但在新加坡,這些都是在常規教學項目里。

通過大量的興趣體驗,很多孩子能找到自己感興趣的領域,先通識再個性化,真的做到了從娃娃抓起。

小學

200門課外選修課

野營,生存是必修課

在新加坡,小學的競爭才大。

首先,所有的孩子放了學,都要去參加CCA(Co-Curricular Activities),可以理解為「選修課」。選修課項目繁多,接近有200門課外社團活動,所有你能想到的藝術、科學、體育、戲劇等等德智體美勞板塊課程應有盡有,這構成了孩子的素質教育得分。

這個分數直接和升學掛鉤,大家都知道,新加坡強調「精英教育」,從小學六年級開始就會有「分流制度」,根據學生的整體素質安排升學院校,所以,小學選修課是非常受重視的。

除了選修課,還有必修課——戶外生存能力。

從四年級開始,學校每年都會安排各個年級的學生進行野營活動。他們的野營活動不同於國內的輕鬆春遊和秋遊。

首先,野營時長有標準,3天。

其次,野營地點有要求,一般會安排在自然保護區或周邊小島,非繁華市區,重視真實野營環境。

再者,野營項目更加殘酷。要求有較強的生存能力,通過戶外探險來提高野外生存技能,強調團隊合作,切身體驗人和自然的關係。

活動結束後,學校還會對每個學生的戶外生存能力進行評估。在學校看來,孩子雖小,但在進入社會之前,生存能力和學習能力是同等重要的。

如果培養出來的學生,只會讀書,只會在課堂上解題,是遠遠不夠的,還得到大自然中去學習。

從新加坡的基礎教學不難看出,重視素質教育,強調個性發展,關注每個孩子的興趣成長,是貫穿始終的教育理念。當然,如果你再深入了解一點,會發現,它甚至有點殘酷。

從幼兒園開始,到小學中學,學生還得在雙語教學的基礎上,學習第三語言、第四語言,面臨升學考試的重重分流和篩選。

精英教育,靠的絕對不是某個家長和孩子的努力,而是源自整個社會和教育制度的共識,在孩子很小的時候,引導和賦予他探索學習方法,發現天賦,培養堅強獨立的品格,才能在後來的競爭里,有足夠的信心去面對困難和挑戰。

有了閨蜜的這趟深度親子游心得,我開始期待春節小長假了,與其看風景和買買買,不如帶娃去看看別人是怎麼做教育的,畢竟我也是第一次做家長,要學習的東西太多了!