英國人萊佛士1819年占領新加坡後,便派船到中國福建、廣東沿海一帶,大批招募和擄掠中國人到新加坡從事開發。1823年新加坡華人剛過3千人,到1860年已增至5萬人。1860年汕頭開埠後不久,新加坡與汕頭通了汽船,潮籍移民不斷從汕頭埠乘船到達新加坡。

新加坡的潮汕籍華僑數量僅次於泰國。據20世紀30年代統計,1926年至1932年7年中,新加坡華僑所寄僑匯4600多萬元,平均每年660萬元,約占潮僑海外匯款的22%。

1876年新加坡當局針對不斷增加的華僑匯款,於馬吉街開設一家既管理又經營的「華人小郵局」。「華人小郵局」開設之初,曾被華人誤認為「搶飯碗」而引發了衝突事件。

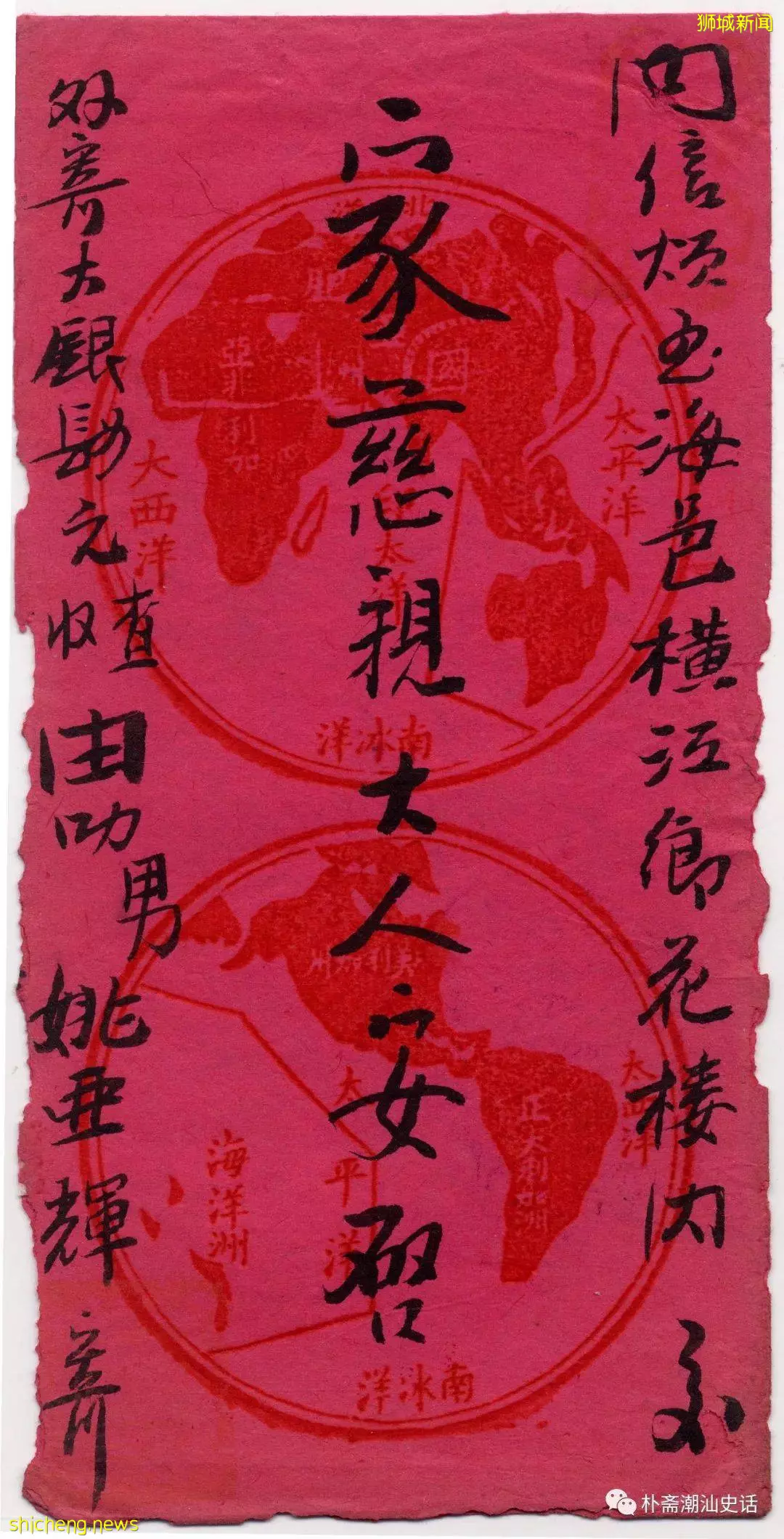

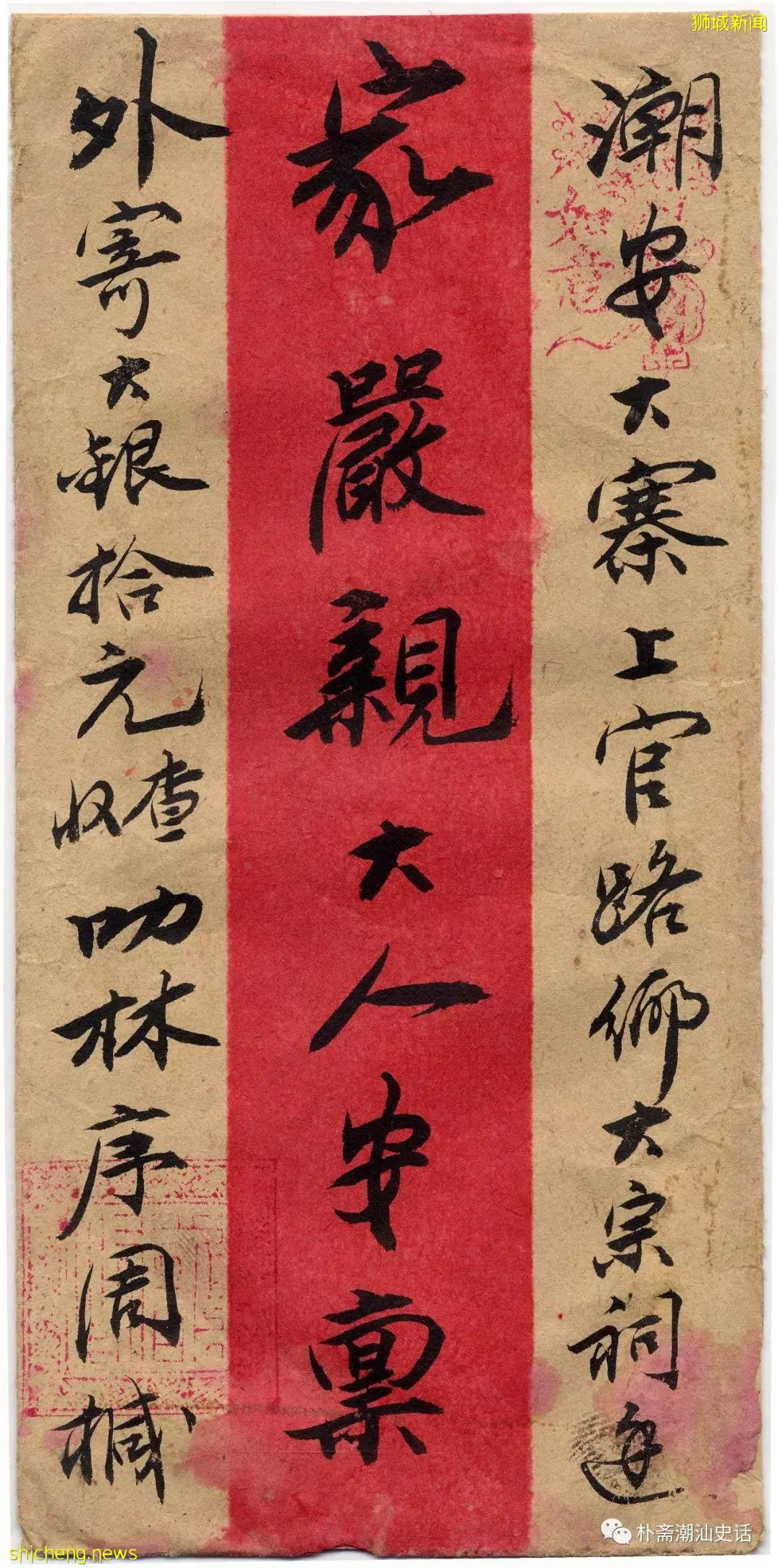

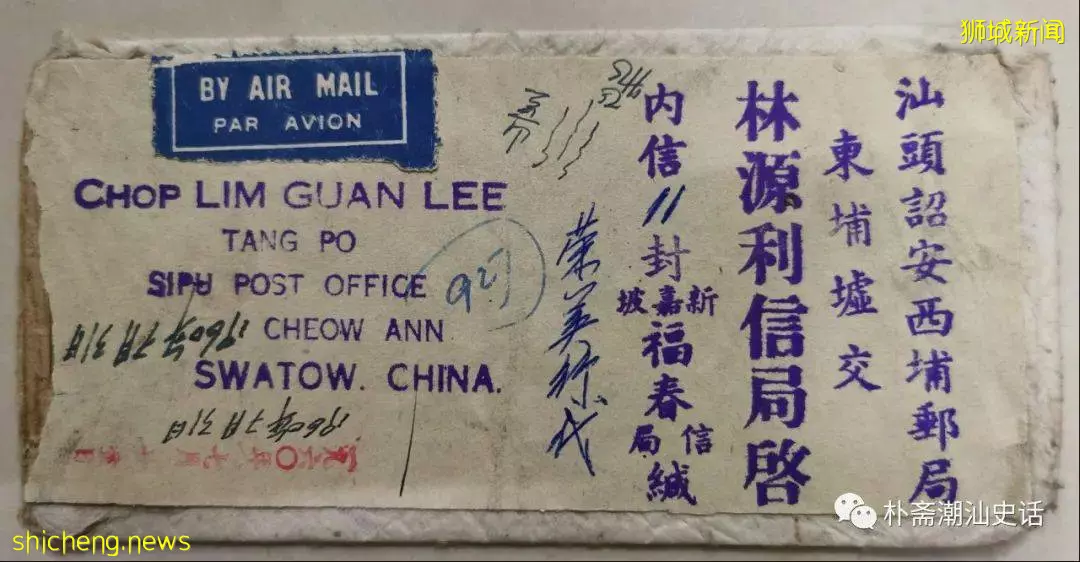

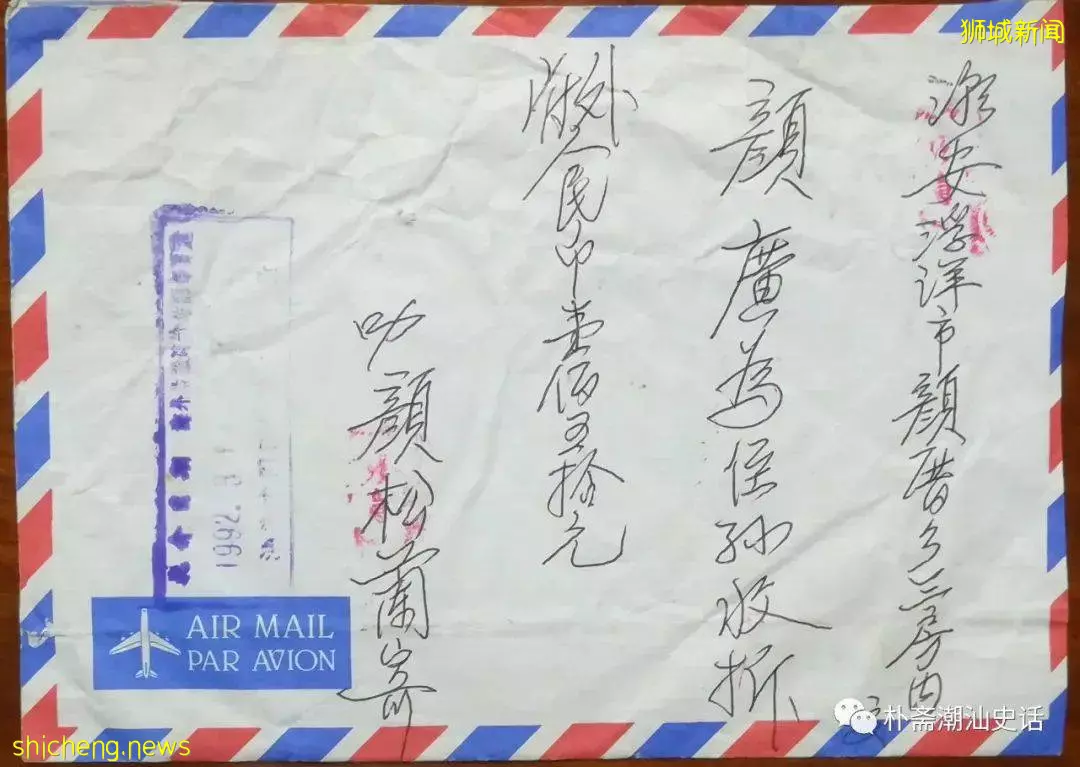

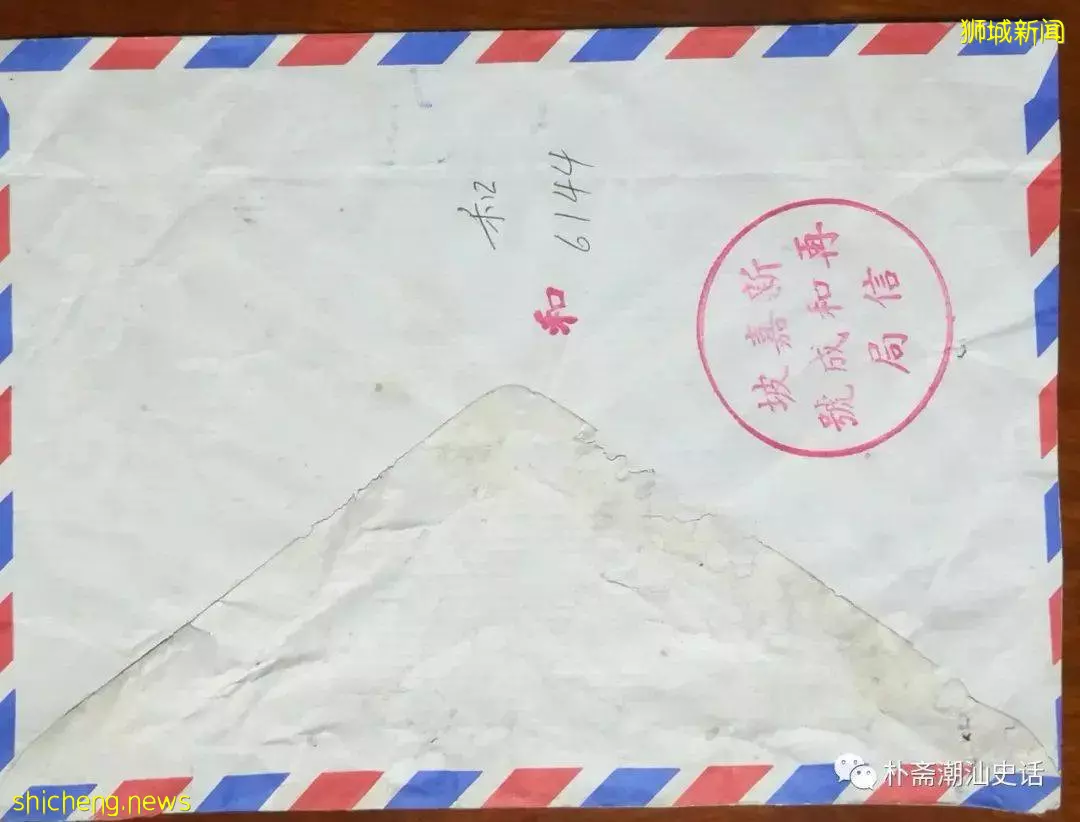

新加坡當局自設立「華人小郵局」後,規定批局必須到官方的郵政部門登記註冊,同時設立A、B兩種牌照。領取A牌照者可直接經營僑批的收寄業務,即將攬收的僑批直接通過郵政局寄達中國;領取B牌照的批局,雖然也可經營僑批,但是其攬收的批信只能委託具有A牌照的批局寄達中國,換句話,即是沒有直接的批業經營權。我們現在看到一些批信背面蓋有兩個新加坡批局的批局章的僑批,往往就是B牌批局攬收批信後委託A牌批局寄遞的僑批。

新加坡郵政當局還規定,批信按件數點數後,一律用總包方式貼票後交郵局寄達中國。因為每件批信上都沒有貼郵票,汕頭郵政在批信到達汕頭後,便在每件批信上蓋上汕頭的到達日郵戳,以便查飭。

新加坡僑批總包

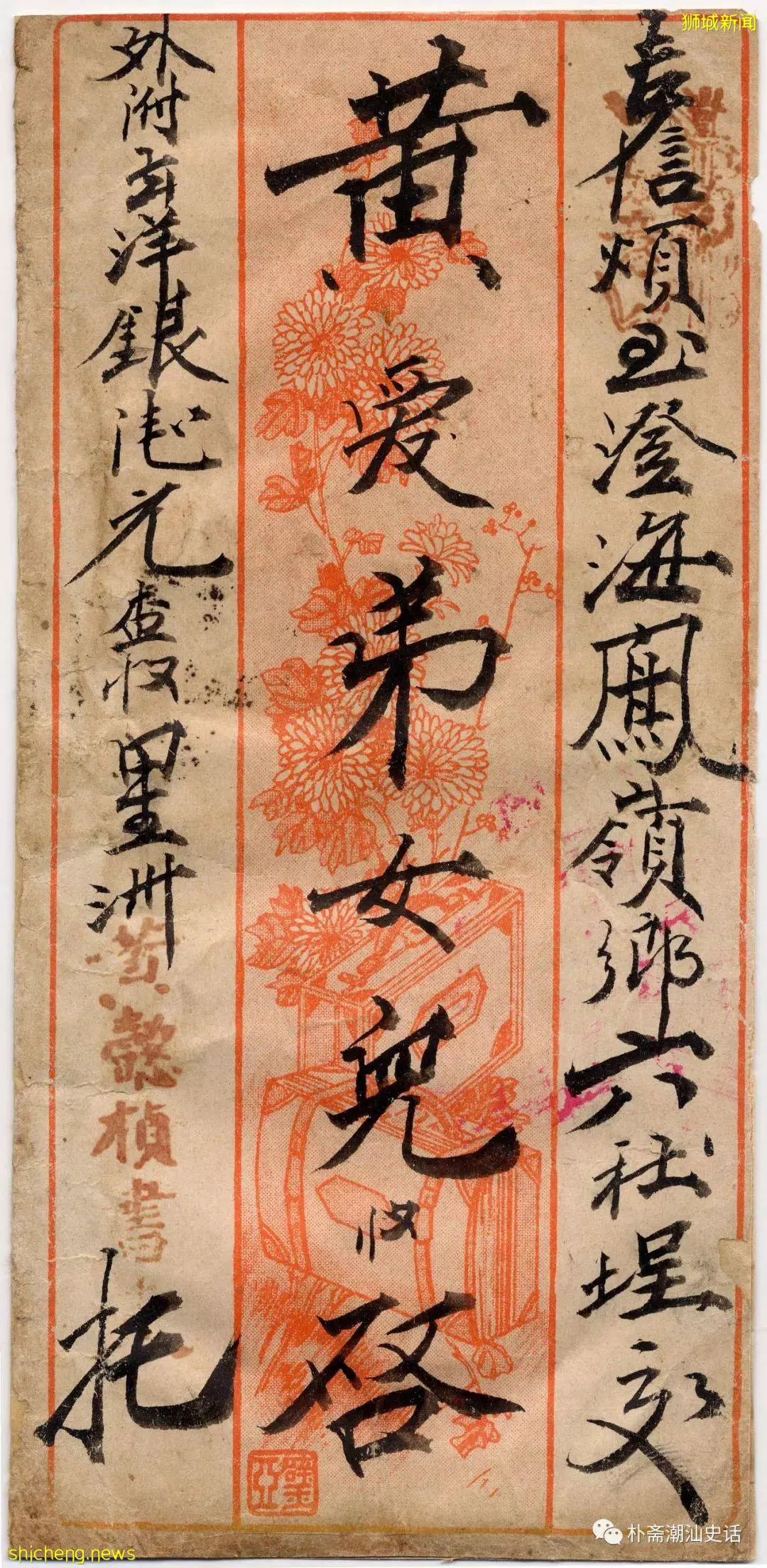

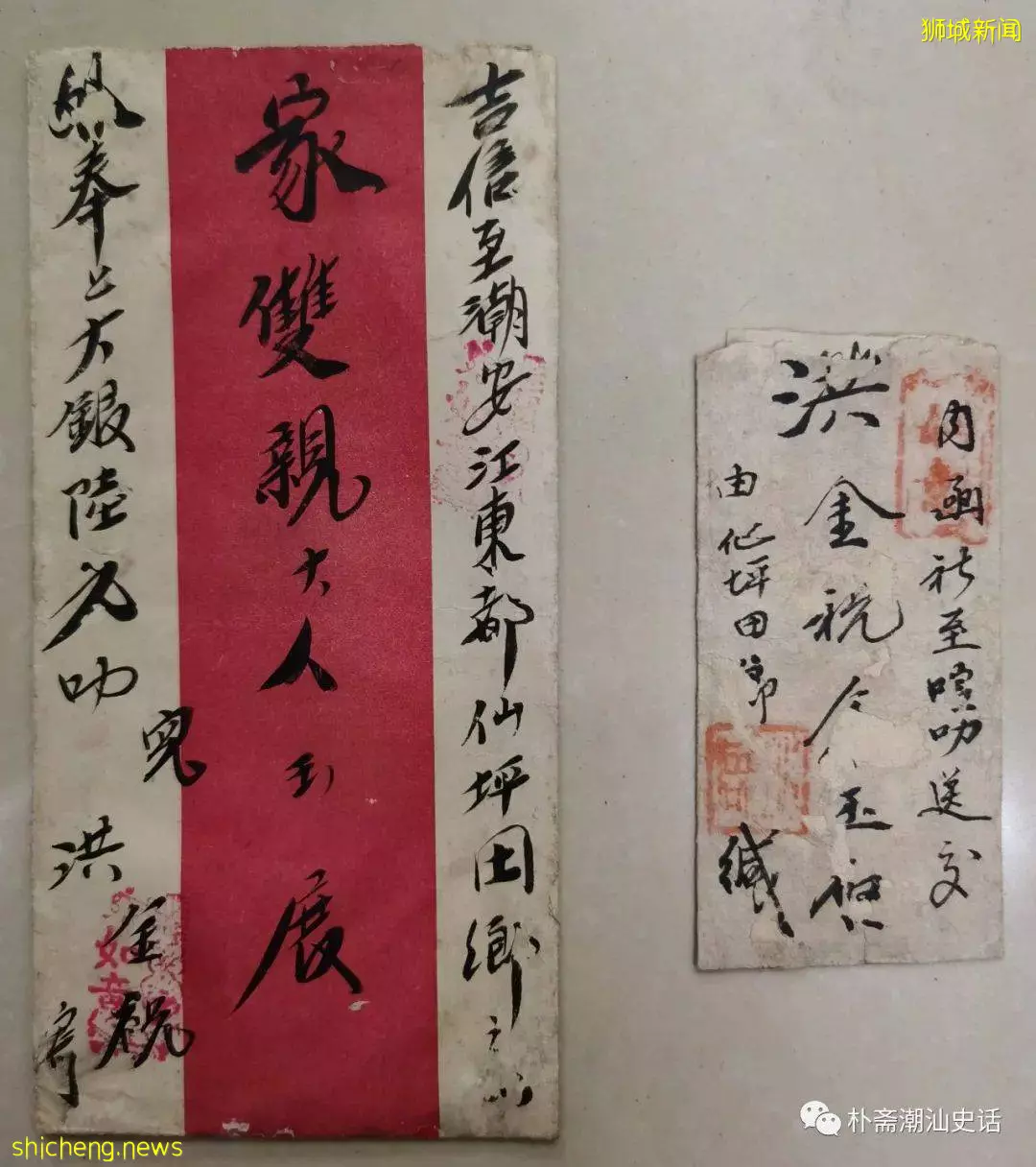

正批與回批同一編號(即同對)的僑批

新加坡僑批除了沒有貼票跟泰國僑批不同外,其批局對批信的管理上也跟泰國批局有所不同。泰國批局對批信在攬收登記時,一般用《千字文》中的文字順序做為列字編號的順序,而新加坡批局則既有用批局自己的名字作列字,有用批局所在地地名作列字,有用批局老闆名字作列字,有用吉祥文字作列字,甚至用英文字母作列字等等,顯得很多元化,這跟新加坡本身的文化多元化似乎密切相關。

圖片來源:蔡煥欽藏(鳴謝!)

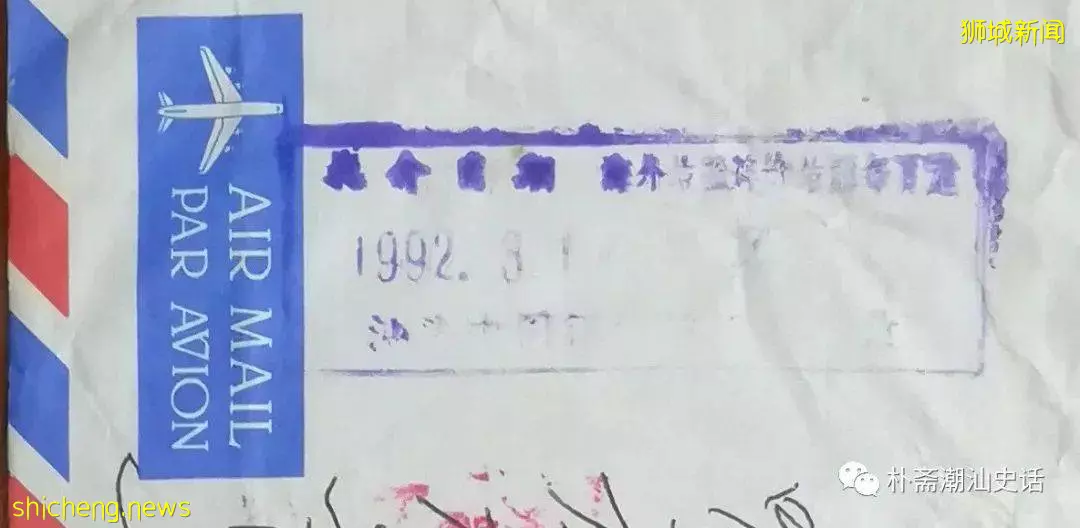

新加坡的僑批業一直經營到20世紀90年代初期,目前從實物看最晚為1992年,這在東南亞各國的僑批經營中,算是最晚了。