南洋理工大學的研究人員設計出一款可以收集陽光並傳輸到地下的「智能」儀器,從而減少了對傳統能源照明的需求。

已發表文章

新加坡政府正在尋求挖掘更深的地下空間的可能性,以便為基礎設施、存儲和公用事業創造新的空間。因此,日後對不間斷地下照明的需求會顯著增加。

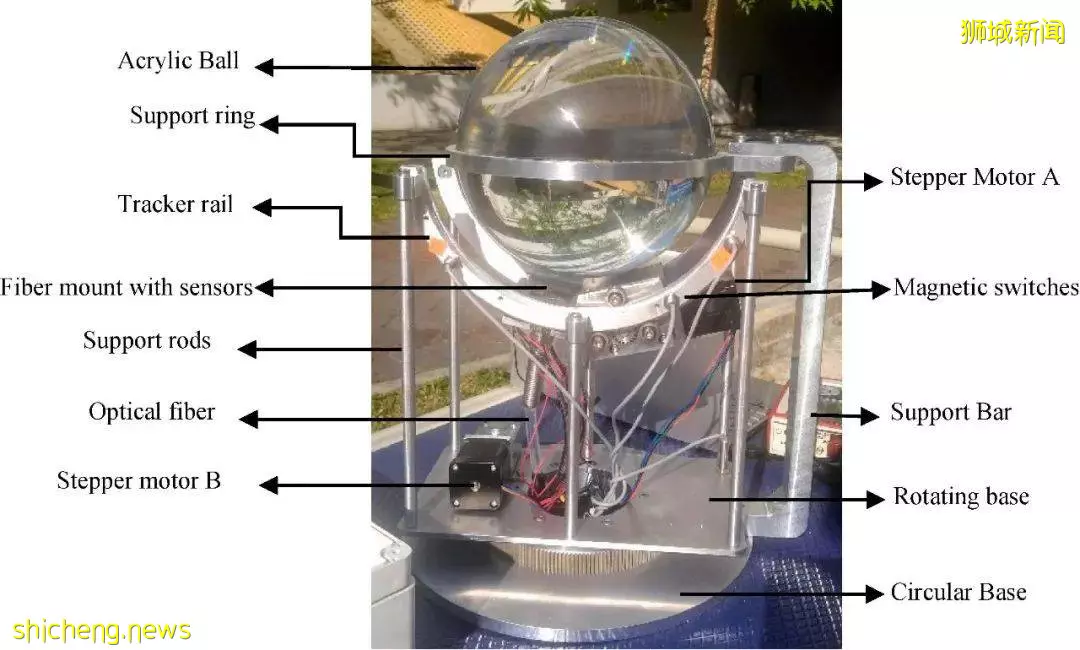

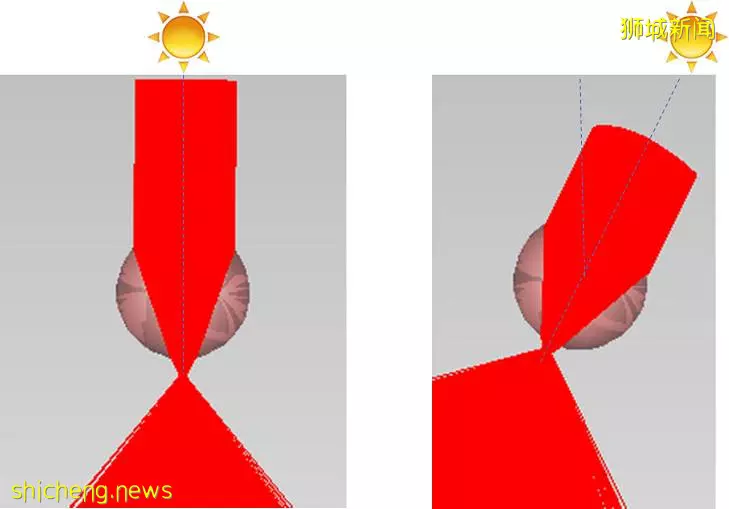

為了可持續化地滿足這一需求,研究人員從將陽光聚於一點的放大鏡中獲得了啟發,設計出新的陽光採集設備。他們使用了現有的丙烯酸球、塑料光纖(一種將光束從一端傳送到另一端的電纜)以及由計算機晶片輔助的馬達。該裝置位於地面上,就像放大鏡的透鏡一樣,丙烯酸球充當太陽能聚光器,使平行的太陽光在它的另一側形成尖銳的焦點。聚焦的陽光隨後被收集到光纖電纜的一端,並沿著電纜傳輸到地下。然後光直接通過光纖電纜的末端發射出來。與此同時,在計算機晶片的協助下,小型馬達會自動調整纖維收集端位置,以優化太陽在天空中移動時所能接收和傳輸的陽光量。

工作中的儀器,來源:NTU官網

這項發明是由電氣與電子工程學院的助理教授Yoo Seongwoo和南大光子學研究所的首席研究員Charu Goel博士共同開發的,本月初發表在《Solar Energy》上。

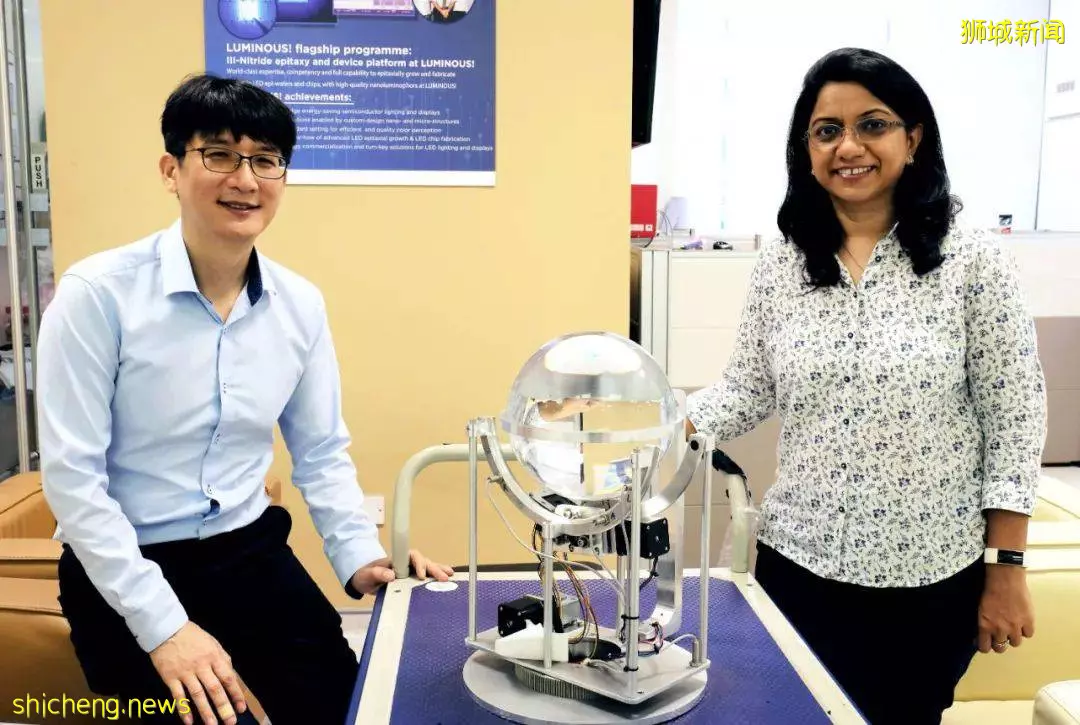

Yoo Seongwoo教授(左)與Charu Goel博士(右) 來源:NTU官網

該裝置突破了目前太陽能收集技術的一些限制。在傳統的太陽能聚光器中,大型曲面鏡由大功率電機驅動,使得鏡面對準太陽。這些系統中的組件會暴露在濕氣等環境因素下,提高對設備維護的要求。然而,南洋理工大學的這款設備採用了亞克力球的圓形設計,刪去了與太陽對齊的重型電機系統,減小了其體積。

研究人員設計的原型機重10公斤,總高度50厘米。為了保護丙烯酸球不受環境條件(紫外線、灰塵等)的影響,研究人員還用聚碳酸酯製作了一個3毫米厚的透明圓頂罩。

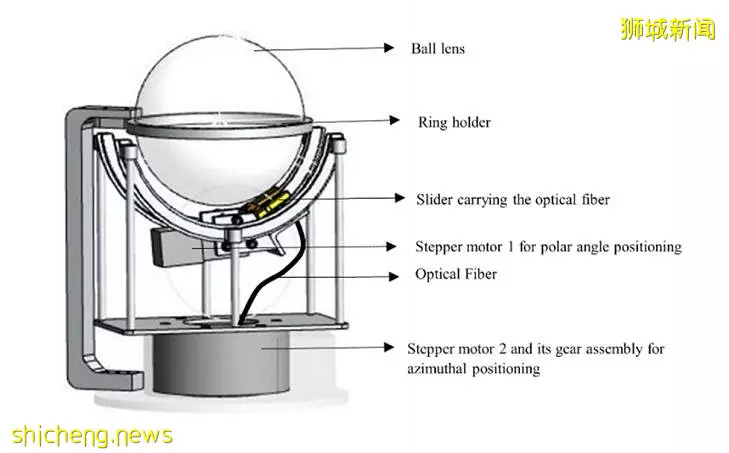

收集裝置設計圖,來源:NTU官網

可安裝在路燈上的輕巧設備

這項研究的主要作者,Yoo教授表示:「我們的創新包括將現有的材料投入商用,這使得大規模製造變得非常容易。由於城市人口密集造成的空間限制,我們有意地將日光收集系統設計得輕巧而緊湊,這將使我們的設備更方便地融入城市環境中的現有基礎設施中。」

南洋理工大學的研究小組認為,這種裝置非常適合作為傳統的燈柱安裝在地面上。這將使這項創新在兩方面得到應用:一是白天收集陽光照亮地下空間,二是晚上用儲存下的電力點亮地面的路燈。

安裝在路燈上的設備,來源:NTU官網

這項研究是南大智慧校園願景的一個例子,該計劃旨在為可持續發展的未來開發先進的技術解決方案。

「智能」定位,最大限度收集陽光

組成部分,來源:NTU官網

當太陽在一天的運行中,聚焦的陽光也會在丙烯酸球內的位置上移動。為了確保全天最大限度地收集陽光並通過光纖電纜傳輸,該系統使用了一種基於計算機晶片的機制來追蹤陽光。

設備位置的全球定位系統(GPS)坐標會預加載到系統中,允許它評估給定的時間內能夠最大限度聚焦陽光的地點。然後使用兩個小馬達自動調整纖維的位置,以一分鐘為間隔從聚焦點捕捉和傳輸陽光。

為了保證設備的自動定位能力,一對測量亮度的傳感器也被放置在光纖電纜的陽光收集端。當傳感器檢測到不一致時,小電機自動激活以調整電纜的位置,直到傳感器上的值相同——這表明纖維正在儘可能多地吸收陽光。

在下雨或陰天,當沒有足夠的陽光收集和運輸到地下時,安裝在光纖電纜發射端附近的LED燈泡將自動發光。這就確保了該設備可以全天不間斷地照亮地下空間。

設備調整角度以便高效收集陽光,來源:NTU官網

比LED性能更好

研究人員在漆黑的儲藏室里(模擬地下環境)進行了實驗,發現該設備的光效(衡量光源)在1瓦電能下產生可見光的能力——達到了230流明/瓦。

這遠遠超過了市面上可買到的LED燈泡的記錄,後者的典型輸出為90流明/瓦。NTU智能設備的光輸出質量也可與目前市面上價格昂貴得多的日光收集系統相媲美。

Charu博士是這項研究的第一作者,他表示:「我們的低成本設備的光效證明它非常適合應用於低亮度照明,如停車場、電梯和地下人行道。它也很易於擴展,由於球透鏡的光捕捉能力與它的大小成比例,我們可以通過用更大或更小的球代替現有設計來定製設備,以獲得所需的輸出光功率。」

儀器外觀,來源:NTU官網

Technolite是新加坡一家專注於照明設計的機構,其常務董事Michael Chia也是本次研究的行業合作者,他說:「我們很榮幸能夠與南洋理工大學一起踏上這一創新之旅。我們擁有商業和應用方面的知識,南洋理工大學從技術角度出發的深入知識使項目的執行達到了一個超出我們預期的水平。」

展望未來,這家照明公司正在探索可能將智能設備或其相關概念納入其工業項目的方法,以提高效率和可持續性。