30年前,也就是1993年,新加坡選民第一次投票選出心目中的民選總統。

那年,曾擔任副總理的王鼎昌以58.7%的得票率,擊敗前審計長蔡錦耀,成為第一任新加坡民選總統。

30年後的今天,新加坡正準備從三名候選人中選出第五任民選總統。

如果從榮譽國務資政吳作棟1993年以總理身份發表的國慶群眾大會演講來看,本屆總統選舉跟當年的第一場民選總統選舉相似之處其實不少。

更耐人尋味的是,吳作棟當年還強調:選總統其實是選兩個人。

民選總統制度的本質

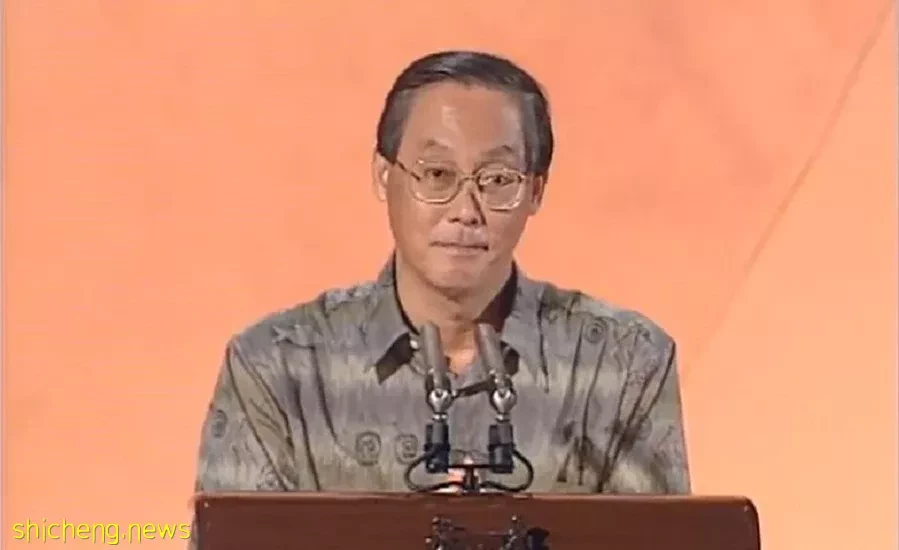

時任總理吳作棟在1993年發表國慶群眾大會演講。(視頻截圖)

概括來說,新加坡民選總統扮演了監管與禮儀兩方面的角色。

其中,監管國家儲備金是最受矚目的一環,吳作棟當年這樣解釋總統監管儲備金的重要性:

「新加坡人是第一次投選總統。這是歷史性的時刻......(建設新加坡的第一代領袖)累積了一筆儲備金,這不只是一筆應急基金,更是未來的資本。他們也為國家領袖和公務員定下了最高的行為標準。

但這是一群傑出領袖的成就。如果我們的領袖是一群懦弱或不正直的人,我們的儲備金和公共服務的誠信可能在短時間內化為烏有。因此,我們把總統這個職位改成制度,以便在重要的事項上制衡政府。」

符合資格的人數

1993年,據吳作棟的估計,符合競選總統資格的人只有400人。

2023年,這個數字可能增加了一倍或更多。

教育部長陳振聲今年5月在國會通過書面答覆前進黨非選區議員梁文輝時透露,約有50個公共服務職位符合新加坡下一屆總統選舉的公共部門資歷合格標準。

私企方面,本地有超過1200家公司的平均股東權益達到或超過5億新元。

不過,實際上符合競選總統資格的人可能會少於1200人,因為要符合私企業界的資歷合格標準,就必須擔任最高執行職位至少三年。

即使我們假設符合資格的人不多不少正是1200人,以新加坡大約564萬人口來計算的話,那也只有0.02%符合競選總統資格。

符合競選總統資格的人士,可能只占新加坡總人口的0.02%。(海峽時報)

這個現象正常嗎?我們看吳作棟當年如何解釋:

「合格人數理應如此稀少。國家元首的資歷必須非常出色,他必須具備已經證實的能力、精準的判斷力、個人誠信和道德勇氣。即使他不能屬於任何政黨,他若擁有政治敏感度,能判斷出可以確保體制長期良好運作的重要因素,那將是個優勢。」

邀請符合資格者競選一樣困難

即使0.02%這個比例實際上代表了大約1200人,最終挺身而出,並獲得候選人資格的人士其實才寥寥數人。

自1993年以來,每屆總統大選的候選人,最多也只有2011年的四人,1999年、2005年和2017年的總統大選甚至只有一名候選人。

2011年的四名總統候選人:(左起)陳欽亮、陳清木、陳慶炎、陳如斯。(海峽時報)

吳作棟在1993年所提出的原因,相信也適用於30年後的今天:

「要說服符合資格的人士出來競選,並不容易。他們多數喜歡過著平靜、有隱私的生活。他們不願意過了大半輩子後改變生活方式,變成公眾人物。

其次,即使他們個人願意競選,他們的配偶未必願意。身為第一夫人,總統的妻子也必須履行公職。不是所有的妻子都能順利適應這個公眾角色,或願意這麼做。

所以,我們在物色適合的總統人選時,其實是在找兩個人,不只是一個。」

時任我國總統的陳慶炎博士2017年5月到捷克進行國事訪問,夫人徐美娟(右)陪伴同行。(海峽時報)對執政黨出身總統候選人表態支持

吳作棟在總結關於民選總統的部分時,也這樣評價了當年準備競選的王鼎昌:

「王鼎昌是優秀的總統候選人。他的經驗、性情和個性都適合當總統......政府會接受人民所支持的任何一位候選人,但我希望王鼎昌會獲得大家的支持。」

有趣的是,李顯龍總理在今年的群眾大會上,對總統大選和候選人之一的前國務資政尚達曼卻隻字不提。

這或許是因為他意識到在當前的政治環境下,吳作棟當年提到的這點,不但絲毫不變,甚至還有加劇的可能:

「但是,(王鼎昌)成為人民行動黨黨員和加入政府已經20多年了。我們知道,一些新加坡人傾向於一名從未加入行動黨、能在不涉及任何情感的情況下於政府交涉的總統。」

前國務資政尚達曼在競選期間,強調其獨立思想。(聯合早報)

民選總統不能屬於任何黨派,其原則就是確保總統能凌駕於黨派政治之上。

巧合的是,吳作棟最近一段短短的臉書貼文,也說了一段類似的話。不知蟻粉如何解讀?

「凌駕於政治鬥爭,能使人看清楚總統候選人的各項特點,做出正確的選擇。」