新加坡的生活成本比馬來西亞低?真的假的?

在文章開始前,先釐清一下概念har……這裡指的,並不是所謂的賺新元花馬幣,

而是在新加坡工作賺錢並在新加坡生活的成本,會比在馬國工作賺錢和生活來得低。

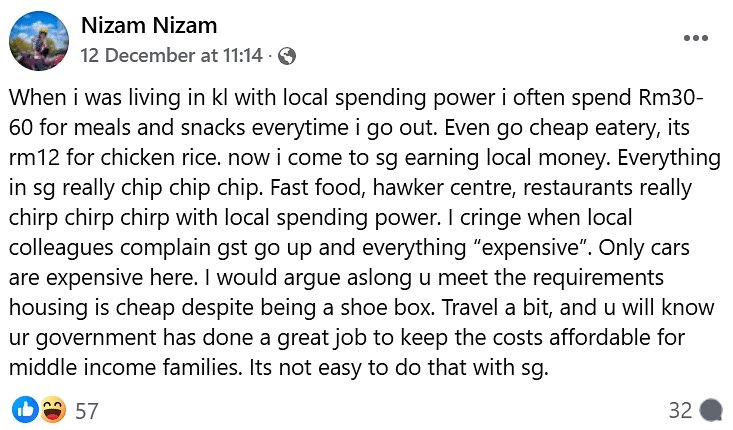

一位疑似在新加坡工作和居住的馬國網民日前在臉書群組「Complaint Singapore」(投訴新加坡)發文稱,在新加坡賺錢並花錢,會比在馬國賺錢和花錢來得輕鬆許多。

「過去當我住在吉隆坡以當地的收入來消費時,只要在外用餐通常要花30令吉至60令吉。就算去便宜的食肆,雞飯也要賣到12令吉。」

「現在來到新加坡賺新元,新加坡的一切真的很便宜,以新加坡收入來消費的話,快餐、小販中心和餐廳真的很便宜。」

這位名為「Nizam Nizam」的臉書用戶還說,新加坡的房子雖然非常狹小,但至少國人仍負擔得起。

不過,這位網民畢竟是在「投訴新加坡」發文,想當然耳,這番幫新加坡緩頰的話語,不會收到太多好臉色。

有自稱在新山住了超過10年的網民指Nizam Nizam「一派胡言」。

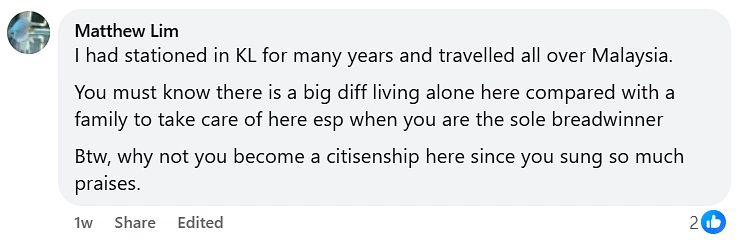

還有一名自稱曾住在吉隆坡多年並游遍馬國的網民反駁說,在新加坡供養一家人和獨自生活的差異很大,甚至調侃他,如果那麼愛唱好新加坡,「為何不申請成為新加坡公民」?

Nizam Nizam的這番論述,確有可議之處。

貼文有誇飾成分。例如他說在馬國經常一餐吃到30令吉至60令吉,那可算是相當高的消費水平,並非一般中產階級普遍的生活方式。

而且,在吉隆坡相對平價的咖啡店,也不至於吃到一盤「敢敢賣到」12令吉的雞飯。該貼文作者僅憑印象指新加坡什麼都便宜的說法也不夠嚴謹。

但整體而言,他也不算完全說錯。

兩國人民收入支出誰更有餘裕

這裡再強調一次,我們討論的是「賺新元在新加坡花」和「賺令吉在馬國花」的情況。

說的並不是新加坡人去新山買東西的狀況,請先忘記「新元令吉一比三」這件事。

根據新加坡統計局的《2023年住戶開支調查》(Household Expenditure Survey),本地住戶收入支出情況如下:

每月平均收入1萬5473新元;

每月平均支出5931新元。

這意味著,平均而言,本地住戶每月的開銷占收入的38%。

再看馬國的數據。

根據2022年數據,馬國住戶的平均月入為8479令吉(2557新元),平均支出為5150令吉(1553新元)。

因此平均而言,馬國住戶每月的開銷占收入的61%。

兩者放在一起比較,新加坡住戶每月開銷占收入的38%,馬國每月開銷占收入的61%,自然是前者較有餘裕。

也就是說,賺新元花新元,比賺馬幣花馬幣的負擔來得輕。

價格相對廉宜的小販中心基本上已可滿足國人的飲食需求。(聯合早報)獅城買房比馬國買房容易

再看看住房這個新馬兩地人民都極重視的資產。

新加坡經常被評為全球房價最高的城市之一,但這往往是因本地私宅價格高得嚇人所致,至於超過八成人口居住的政府組屋,價格其實還是相對可負擔的。

根據2023年數據,新加坡組屋的房價收入比為4.7。這意味著以新加坡人的中位數收入,不吃不喝4.7年能購買一套房子。

另外,馬國2022年的數據則顯示,當地的房價收入比為4.6。

兩者相去不遠。

但必須注意的是,在新加坡買房,國人可動用公積金普通戶頭的存款支付首期和房貸,這在一定程度上能減輕不少負擔。

扣除公積金墊付的金額後,新加坡人每月的房貸壓力相對較小。

馬國民眾按規定也可動用雇員公積金第二戶頭的存款買房,但一般來說,較少人選擇這麼做,這是因為第二戶頭的存款相對較少。

新加坡公積金根據不同年齡,每月的公積金繳交額會按不同比例分別存入可供買房的普通戶頭、特別戶頭及保健儲蓄戶頭。

在35歲以前,每月公積金有多達62%存入普通戶頭,之後逐年下降。

這確保了新加坡人在需要買房築窩的年紀,普通戶頭能有更多存款可動用。

馬國的雇員公積金則欠缺這類靈活度,在55歲以前,當地雇員的公積金繳納額有70%存入第一戶頭,至於能用來買房的第二戶頭則只存入30%。

在新加坡,一般受薪階級基本上都能負擔預購組屋的價格。(聯合早報)

新加坡買車難,但這是剛需嗎?

接下來談到不少新加坡人心中的痛——車子。

在擁車證制度下,新加坡是全球擁車成本最高的國家之一,和擁有自家國產車的馬國相比,購買並持有車輛的難度顯然高出許多。

但在新加坡生活,究竟需不需要擁車,雖說眾說紛紜,不可否認的是,新加坡的公共運輸網絡相對發達,私家車並非剛需。

在公共運輸發展相對滯後的馬國,情況就不一樣了,私家車幾乎已是必需品,無論是吉隆坡、新山這類城市,或是相對淳樸的鄉下地區,都少不了汽車或摩托車代步。

第二國產車Perodua的Axia車款,是馬國最便宜的入門車,不到4萬令吉(1萬2066新元)即可入手。(網際網路)

幾個面向看下來,馬國人在馬國的消費壓力,普遍而言,會比一般新加坡人在新加坡的消費壓力來得高。

但必須強調的是,這只是相對而言,近幾年在通脹壓力下,新加坡許多家庭的生活成本壓力其實也已上升不少。

做得好的地方,不必妄自菲薄,但也不必因為在這類比較勝出而沾沾自喜。