今年三月,社運分子范國瀚在一間警局附近,舉了了個牌子顯現一個繪製的笑臉,以對某個執法行動表示抗議。本周一(11月23日),他在法庭正式面控,罪狀是觸犯公共秩序。(海峽時報)

作者 程英生

這是一個人的抗議,歷時幾秒鐘。

眾人的直覺是,這是小事一件,不料警察找了上門,一場訴訟已經開啟,西方媒體也聞風而至,小事變得不小了。 今年三月,社運分子范國瀚在一間警局附近,舉了個牌子顯現一個繪製的笑臉,以對某個執法行動表示抗議。

今年三月,社運分子范國瀚在一間警局附近,舉了個牌子顯現一個繪製的笑臉抗議。(路透社)

有關當局顯然不覺得這有什麼好笑,還決定提控他。

本周一,他在法庭正式面控,罪狀是觸犯公共秩序法令(Public Order Act)。

他同時面對另一指控:在2018年12月在國家法院外參與非法集會和示威活動。

在新加坡經常讀報的人,對范國瀚這個名字應該不會陌生。

40歲的他,一直站在體制的對立面,是抗議和示威活動的常客,頻頻在法律的邊緣打擦邊球。

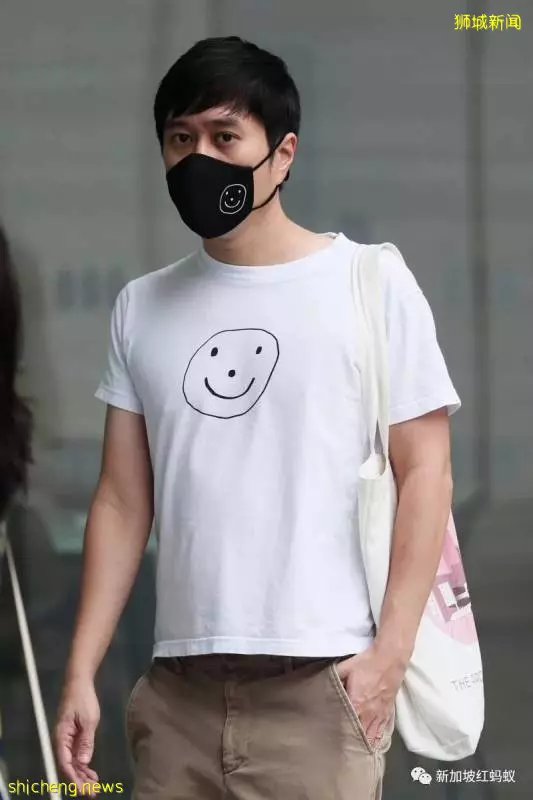

范國瀚23日穿著印有笑臉的白色T恤,戴著印有笑臉的黑色口罩上庭面控。(海峽時報)

如此姿態,當然也沒得到什麼通融,換來的是兩度短暫的監獄刑期。

他這回面控,引起特多的關注,不是因為他做了轟轟烈烈的事,而是因為人們驚訝:

小小一個舉動,竟也被送到了法庭?

這則消息由通訊社發送後,引起英美重量級媒體的興趣。

《紐約時報》隨即發了一則新聞,標題頗有色彩:

「就只是他一人,一個笑臉,而今面對非法集會的指控」。

(《紐約時報》官網截圖)

文章引述一位國際人權組織負責人的話說: 「你或許以為新加坡當局夠精明,不會因為這樣可笑的指控,讓自己成了國際笑柄,但它掌控一切的意願強烈,即使小小一個抗議,也得全面反擊。」

英國《經濟學人》雜誌也剛發了一篇報道,標題是:

「一個城市之驚:人手繪製的笑臉動搖了公共秩序。」

(《經濟學人》官網截圖)

這樣的題材,恰好讓作者發揮了英國式的冷嘲熱諷。

文章說:

「其實新加坡當局執法還不夠嚴厲,范國瀚數百追隨者紛紛在網上露出笑臉,但沒被追究。這或可稱為一種犯罪浪潮。」

維護本地體制的人經常說,西方媒體對新加坡存有偏見,總是要把西方那套自由和人權意識強加在他國頭上。

他們也愛說,應該遵照自己的國家利益辦事,不必追求西方人和其他人的認可。

實際上,西方媒體近年來對新加坡的興趣不大,也不像過去那樣一直在抓小辮子。

而且,西方人看不懂現時的新加坡政治,不好意思說是專制,但不能說是個自由民主之邦。

這個半專制半民主的政體,偶爾為西方媒體帶來奇聞式的課題,給了他們發揮的機會。

范國瀚一案,本地網民也有反應,也覺得當局小題大做,對此,當局並未回應,未說明提控的原因。 對於外地媒體的說三道四,政府的一貫的作法是去函駁斥,以正視聽。

說不定幾天之後,《紐約時報》和《經濟學人》都會收到來函?

到時,我們就會知道為什麼這不是小事,為什麼在法律面前,人們不可亂笑。