半個世紀前的諧街有一特色,住著一群愛穿白色上衣和白色紗籠的印度男子,或單身或攜帶家眷,住在天花板開個方形托門的騎樓上。這些住客為齊智人。

在本地,一些家裡講馬來話的齊智人,自稱為馬六甲仄迪,估計有約5000名仄迪人。

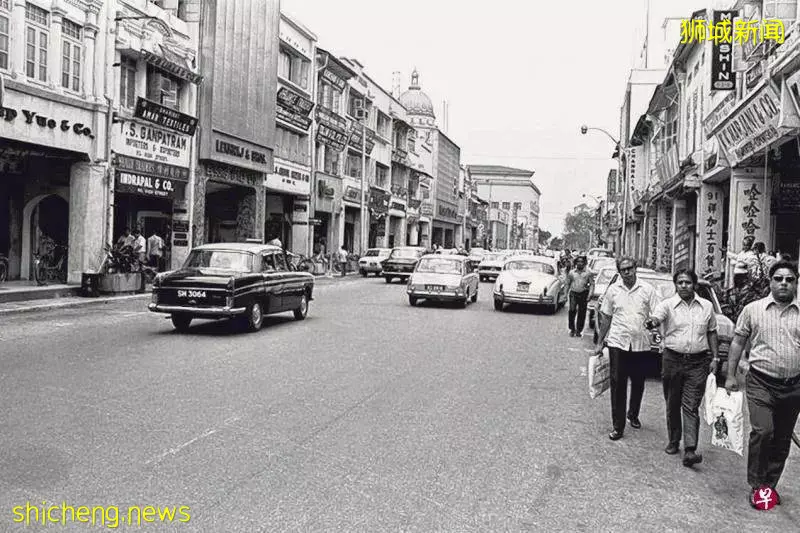

諧街的印度人商店的中文名刻在牆壁上,騎樓上住著一些齊智人。(檔案照)

半個世紀前在水仙門居住的時候,諧街有許多國際化的印度人商店和百貨公司如美羅、東風(英保良)、歐羅拉等。印度人商店的中文名刻在牆壁上,企企哈里(K K Harjani)、祥加士(M Kishin)等都為街頭增添亮點。

諧街的另一特色是住著一群愛穿白色上衣和白色紗籠的印度男子,或單身或攜帶家眷,住在天花板開個方形托門的騎樓上。他們出門時必須先從騎樓上放下長木梯,若是家裡沒人,則順便將托門上鎖,把木梯鎖在一旁的排水管上。跟新加坡印度文化館的研究員談起這些往事,證實騎樓上的住客為齊智人(Chettiar)。

齊智人的估俚間

建於1859年的登路印度廟。

我的中小學都在登路的端蒙中學度過,學校與印度廟(Sri Thendayuthapani Temple)之間有一列店屋,常見到跟諧街的齊智人穿著相似的男人出入,就是沒見過穿紗麗的印度女子。虛掩著半扇木門的店屋神秘陰森,更引起我們這群學生的好奇,於是組織敢死隊溜入屋子實地考察。

原來這列店屋內有乾坤,店屋與店屋間四通八達,不過設備簡陋,用木板分隔成多個昏暗的小房間,以低瓦特鎢絲燈泡照明。

房間只有一席之地,鋪上草蓆的洋灰地板上擺著一張由木箱組成的矮桌,相信就是吃喝、辦公和睡覺的地方了。由於裡頭沒有窗戶,空氣格外沉悶,我們從最尾端的店屋溜出來時,第一件事就是換上幾口大氣,如釋重負。

不消說,探險之旅被舉報到學校去,皮肉之痛是代價,大開眼界乃收穫。畢業後通過學校旁的廟宇,了解這裡的住客是以自由身來到本地的齊智人。「新客」住在廉價的估俚間,工作兩三年就回家,由另一組同鄉人重走東洋路。至於這棟印度廟,早在19世紀中葉已由族人創建。

恭錫街印度廟(Sri Layan Sithi Vinayagar Temple)旁的店屋亦曾住過單身的齊智男子,不過房間是開放式的,每人一個床位,跟兵營相似。

經營合法放貸業

這些於19世紀初,跟華人先民差不多同時來到新加坡的齊智人稱為Nattukottai Chettiar,家鄉在印度納德邦的南部城市Chettinadu。

齊智人生活簡樸,善於就地取材,棕櫚葉上密密麻麻的小字,詳細記載著交易的記錄。至於神功事宜,則相當慷慨,相信奉獻越多,回報越大。新客在廟宇旁居住,無論向神靈禱告,聆聽鄉音或是尋求援助都方便得多。

殖民地時代的齊智人給人印象最深刻的是經營合法放貸業,銀行還沒成立前已經涉足金融活動,華人、洋人、印度人和馬來人都向他們貸款。

欠債金額以利上加利計算,就像拖欠信用卡帳一樣,歸還的利息差不多是本金的一半,因此有「九出十三歸」的說法。如果逾期不還,他們會通過法律行動來追討,比起現代大耳窿的潑漆、掛豬頭和暴力等手法文明多了。

馬六甲的印度峇峇

在馬六甲仄迪甘榜土生土長的比萊,家裡就像迷你博物館。

多年前表哥居住在實利基路20樓(Selegie House)的時候,鄰居是同樣愛穿白衣白紗籠的齊智人,家裡講的是流利的馬來話。他們自稱為馬六甲仄迪(Chetti Malaka),集居在方圓一公里內的實利基、跑馬埔路、實龍崗路和齊智路(Chitty Road)一帶。估計目前新加坡有約5000名仄迪人分散在島上各地。

馬六甲仄迪也稱印度峇峇或土生齊智人,仄迪(Chitty)指的是早年的印度商人跟當地女子通婚的後裔。

仄迪人的先民原籍跟放貸業者不一樣,他們的故鄉在烏木海岸(Coromandel Coast),那裡是納德邦首府金奈的旅遊勝地。

走進馬六甲仄迪甘榜

馬六甲仄迪甘榜寧靜的小路上點綴著五彩繽紛的「藍果麗」。

在好奇心的驅動下,我驅車抵達馬六甲,走訪馬六甲仄迪人的原鄉「仄迪甘榜」(Kampung Chetti)。土生土長的比萊(Suppiar Pillay)熱心解說,原來移民的故事源自六個世紀前。

那時候,馬六甲是個貿易中心,吸引八方人馬前來通商,馬六甲仄迪的先民也隨風而至。馬六甲王朝和葡萄牙人管制馬六甲的年代,齊智人在政府部門尚有一官半職,不料荷蘭統治時卻被邊緣化,連跟故鄉的貿易網都被斬斷。

先民跟當地人通婚後繁衍後代,已完全接受在地的生活習俗,只是還保留著印度教。仄迪人無法以祖先的語言溝通,說的是馬來話,但自我定位為印度族。

18世紀末,荷蘭人將馬六甲仄迪安置在Gajar Berang,假以時日形成仄迪甘榜,距離新加坡人常流連的古城雞場街不到兩公里。入村的公路是條狹窄的柏油路,村前新創建的博物館,為族群保留歲月的印跡,路的盡頭有座馬里安曼廟和圖書館。

寧靜的小路上點綴著五彩繽紛的「藍果麗」(Rangoli),那是把米飯及染色粉構成的圖案。如果小鳥來吃藍果麗,就象徵結善緣納百福了。

仄迪人與華人關係密切

廟宇是仄迪甘榜的生活重心,先輩將甘榜的土地聯合奉獻給馬里安曼廟後回租土地,讓廟宇有穩定的資金來運作。

比萊繼承祖父衣缽,以祖傳土方為人醫治皮膚病,他讓我品嘗兩片稱為Bamboo的野生葉子,入口比苦瓜還苦澀,咽下去後則滿嘴甘香。這些野生藥草就是治病妙方。

仄迪人跟華人的關係密切,譬如比萊的母親認領三名華人孩子,當地華人相信馬里安曼女神跟歷史悠久的青雲亭供奉的觀音是姐妹,因此信徒互相參與兩廟的慶典,華人頂著牛奶罐遊行到仄迪甘榜供奉女神等。有些仄迪人跟華族通婚,形成另一支土生齊智人。

上世紀80年代,這裡還住著400戶人家,隨著年輕人離家找出路,甘榜只剩約70家老住戶。在高樓大廈的籠罩下,甘榜能存在多久是個大問號。

年輕人在外多年,日久他鄉變故鄉,根的意識亦可能會逐漸模糊。老人家將家布置成迷你博物館,熱心支持馬來西亞學生入鄉研究的苦心不言而喻。

文/圖: 李國梁