馬六甲海峽示意圖

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪;若無閒事在心頭,便是人間好時節。

源自於中國大陸廣東的舞獅,隨著華人移民到南洋後,已成了新加坡重要的非物質文化遺產,甚至發展出不同的舞獅文化,如具有高挑戰高度性的高樁舞獅,甚至還傳到越南等地,豐富了舞獅文化。

南獅:佛山樁獅

舞獅是新加坡重要的非物質文化遺產。自從沒有爆竹的劈啪聲後,舞獅那充滿節奏感的鑼鼓聲製造喜氣,舞獅已經成為新年期間不可或缺的街景。

南洋群島地圖環馬六甲地區(馬來半島&蘇門答臘島&加里曼丹島西北部)

「采青」是福氣與財富的象徵,這些采青表演的獅子稱為南獅,南獅醒獅團普遍分布在新加坡、馬來西亞、泰國、英國、加拿大等地。雖然越南有自己的獅子造型,但當地華人所舞的依舊是傳統南獅。

比賽中的南獅

壹 怡怡堂瑞獅團與鶴山獅:新加坡最早成立的醒獅團

新加坡鶴山會館資料記載,鶴邑怡怡堂碑文中所引述的一段文字,源自安南同義堂(同義社)撰寫的《馮展鵬公史略考文》:「石叻鶴邑梓里每逢春秋祭祀,例必舞獅登山致祭同邑袍澤,以示義結同心。」

此碑文立於清光緒十四年,也就是1888年。馮展鵬就是鶴山獅的鼻祖馮庚長。文中的安南為現在的越南,石叻為現在的新加坡。可以推斷鶴山獅早在19世紀末已經流傳至新加坡。

新加坡衛星圖

關於安南同義社,那是一個創建於清朝年間的組織,不過創辦者何人,創辦經過等詳情已失傳,只知同義社於1924年于越南堤岸梅山街倡辦同義學校,於1943年註冊為越南堤岸的旅越鶴山同鄉會。

香港街曾經是中國糧油食品出入口商集中處,早年商家以廣東人居多。

香港街位於新加坡河沿岸,是中國糧油食品出入口商集中處,早年商家以廣東人居多,經營從香港、中國船運進口貨物,很多廣東人都在此謀生。

20世紀初,一群來自廣東鶴山縣,包括馮庚長門徒的先民,在市區從事搬運苦力工作,閒暇時聚集在新加坡河附近的香港街鑽研舞獅與武術,於1920年成立怡怡堂瑞獅團。

香港街曾經是中國糧油食品出入口商集中處,早年商家以廣東人居多。

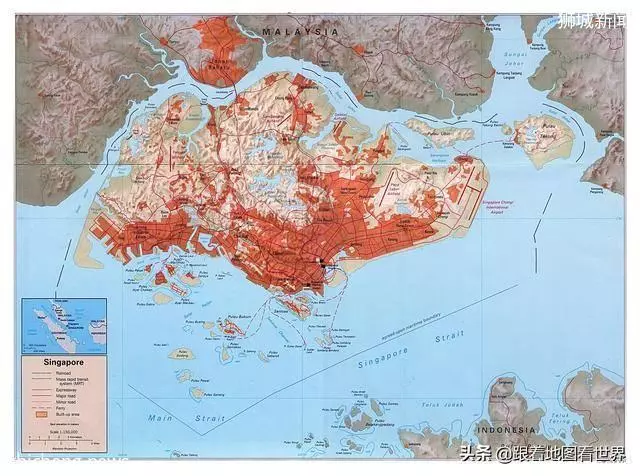

新加坡地圖

獅團成為凝聚鶴邑鄉情與推動獅藝的組織,清明與重陽都組團到廣惠肇碧山亭廣東人墳場舞獅祭祖。隨著新加坡的鶴山鄉里人口增加,獅團發展成為會館。1939年鶴山同鄉會(日後的鶴山會館)成立後,獅團納入會館組織內。

怡怡堂受公認為新加坡最先成立的醒獅團。1939年,岡州會館成立另一支醒獅團。鶴山與岡州都屬於廣東人的會館組織。

二戰結束後,鶴山獅吸引新馬習武之人前來學習,學成後各自成立獅團開班授徒。這些醒獅團同時扮演培養團隊精神,打破籍貫語言隔閡的功能。

舞獅

不過,即使是1951年新加坡升格為市的時候,新加坡的獅團還是有限。當時派出的只有六支醒獅隊:鶴山同鄉會(鶴山會館)、岡州會館、同民聯友會、閩南國術研究社、嘉倫同鄉會、崇僑互助社。

顯然舞獅也吸引英文報章記者濃厚的興趣。新加坡自由報於1951年報導:

「一頭獅子在快樂世界體育場亂竄,在強烈的華族銅樂中,獅子兇猛地舞動著,並襲擊老道士。這是昨晚新加坡南洋鶴山同鄉會為防癆協會籌款所表演的舞獅項目的情節之一。」

鶴山會館醒獅團發展蓬勃的時候,曾受邀上電視台錄製節目。譬如1968年,該獅團便前往電視台,參與製作45分鐘的三幕獅劇「遊俠醒獅會」。

三幕獅劇「遊俠醒獅會」的遊俠劇照。

貳 新加坡舞獅的起源:起源於廣東佛山獅與鶴山獅

舞獅是一種東亞民間傳統表演藝術,於中國、日本、朝鮮半島、馬來西亞、新加坡、越南、琉球都能找到。然而,各地獅子的樣貌,皆是對獅子形態宛然不同的藝術詮譯。

馬六甲海峽

舞獅活動的起源各有其說,一般認為,中國獅子的引入發生於我國歷史上的時期(公元1世紀)。天竺、獅子國的外使朝貢,使宮廷的藝術部門有了發揮機會。隨之,模仿真獅的藝術應機而生;可見漢史書《漢書禮樂志》、唐史書《通典》、《舊唐書‧音樂志》、《樂府雜錄.龜茲部》都有文字描述。白居易《西涼伎》詩中有提及獅子舞是西涼舞種之一支。

行家封為鼓王的梁肇富。

其中一個版本是源自約1500年前的北魏時期。到了南宋時期,慶典中開始出現北獅表演。南獅的發展則在近代的廣東地區出現。

新加坡的獅子為南獅,主要為廣東佛山獅與鶴山獅。佛山獅的獅頭高挑、較多絨球裝潢,上唇露出牙齒,外表兇猛。鶴山獅的獅頭較扁平,嘴突出如鴨嘴狀,不露齒,看起來比較溫文含蓄。

「靜如靈貓伺鼠出穴,動如靈貓捕鼠敏捷」,說的是鶴山獅藝的特色,鶴山獅藝的七星鼓法節奏感強,配合舞獅的各程式,是南獅鼓法的重大創新。

北獅表演

叄 如何分辨獅子?

「南國獅藝,起源於佛山,發祥於鶴山。」這是舞獅界的說法。

南獅也稱醒獅,「醒」有覺醒、醒悟等含義,因此被視為吉祥的象徵。獅頭的形狀方面,廣東獅可分為佛山獅與鶴山獅,傳統獅頭分成黃、紅、黑三色,分別代表桃園結義的三兄弟劉備、關羽、和張飛,近年來多添了藍白色和青色,代表馬超和趙雲,合稱五虎將。

岡州會館所展示的部分獅頭:傳統獅頭分成黃、紅、黑三種顏色,近年來已經多樣化。

劉備身為帝皇,向來以仁義出名,因此黃色劉備獅代表澤被蒼生、仁義及皇家貴氣。關公以忠義著稱,受供奉為武財神,因此紅色關公獅代表忠義、勝利、財富。張飛勇猛好鬥,因此黑色張飛獅代表霸氣、勇猛。馬超是戴孝打仗的,所以藍白色的獅子俗稱喪獅,通常在喪禮殯儀等白事才會出現。趙子龍乃一代虎將,能在百萬軍中救阿斗,因此青色趙雲獅比喻英雄出少年。

這些角色都出自三國演義,忠誠與義氣的價值觀貫徹在獅藝中。

鶴山會館的獅頭長64寸,屬於特大號。

如今獅頭的顏色已經隨心所欲,跟傳統脫離關係。新成立的獅團喜歡標新立異,破舊立新,造獅人以顧客為大,悉隨尊便。例如以前的獅角是黑色的,眼睛是綠色的,現在都是隨意的。此外,金色、銀色、刺青花紋和彩燈獅頭都陸續出現。

獅子必須開光點睛才有生命,過去這個開光的程式都是在神靈面前進行的,並且有一定的口訣,負責開光的是德高望重的人物,如今多數由捐獻的人士開光。

新加坡精武體育會於1947年成立北獅雙獅團,北獅的外形與傳統華人建築門外的石獅子相近。北獅外型趣智,舞動靈巧,以精武體育會為鼻祖,不過在新加坡流傳度不廣。

尼路的「精武體育會操場」曾經為精武體育會的場地,上世紀40至70年代,精武獅隊在該操場練習。

尼路的「精武體育會操場」-曾經為精武體育會訓練的場地。

肆 舞獅表演的過程是動感、美感、情感與技藝的結合,采青居然跟反清復明有關?

為舞獅「伴奏」的樂器包括大鼓、銅鑼與鈸,通常一組舞獅表演隊伍可達8至10人,其中2人舞動獅子,其他6至8人負責樂器與現場指揮協調等。

舞獅的時候,獅子的動作跟音樂調和。其實最主要的是音樂必須配合獅子。鼓跟著獅子的一舉一動,鑼和鈸則配合鼓聲。舞獅必須表現獅子的形態,模仿獅子的情緒與動作,結合功夫與美感,那是一場完美的動感、美感、情感與技藝的結合。

講座上展示的佛山獅,最顯眼的就是上唇露齒

表演者穿上配合獅背的衣物,舞獅頭的表演者控制獅頭、眼睛、耳朵、嘴巴,獅尾除了控制獅尾巴,使到整頭獅子活靈活現外,更重要的是腰馬,能夠支撐獅頭,讓夥伴隨心所欲,攀高跳躍采高青等。獅尾勞苦功高,可謂舞獅的無名英雄。

一切準備就緒後,獅子聞鼓起舞,在充滿節奏感的強烈音樂中跑到表演場中央向觀眾三鞠躬敬禮,若是祭祖或在會館與廟宇,則先向祖先與神靈致敬。

一般的舞獅表演約15分鐘,障礙物由主家布置,獅子必須越過重重障礙,最後取得財寶(青)。

取青的過程中,獅子必須表演「喜、怒、驚、樂、疑、睡、醉、醒」八種神態,每種神態的鼓樂節奏都不相同。

表演結束前,獅子必須向觀眾三鞠躬致謝,或向祖先神靈致敬。