「開局一張圖,內容全靠編」,「造謠一張嘴,闢謠跑斷腿。」。

手機前的你,是不是也對充斥網絡的虛假新聞有同樣感受,甚至不堪其擾?

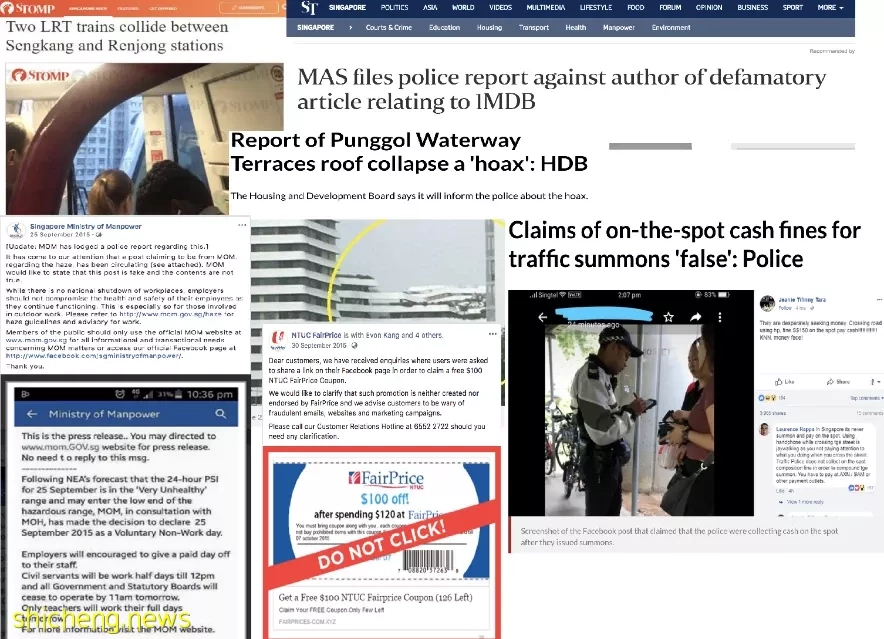

隨著網際網路日益發達與通訊科技的進步,假信息或假新聞浮濫,已對各國的政經秩序造成不少負面影響。

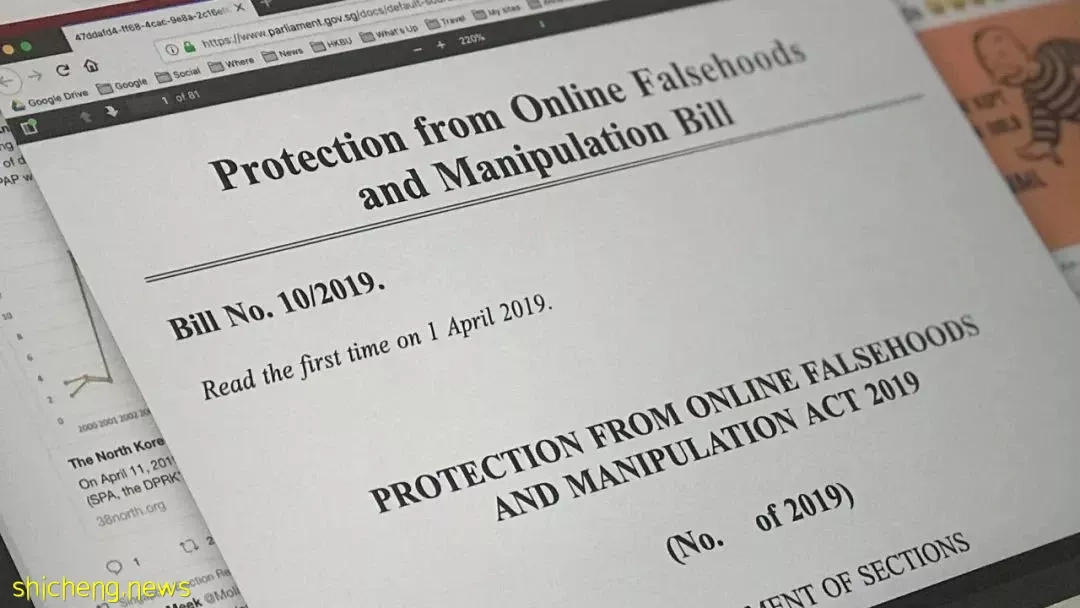

新加坡早於2019年5月初已開始討論訂立《防止網絡假信息和網絡操縱法案》(POFMA),賦予當局監管網上平台、新聞網站,甚至是私信的權力。 這項新法案的通過旨在提供政府所需的權力,來對抗網絡上的虛假行為,以進一步保護公眾利益。 虛假新聞的定義為對事實的陳述是虛假或誤導的,但觀點、批評、諷刺或模仿都不在此範圍內,公眾可以繼續上傳和分享。

根據POFMA第7條規定,如果接收訊息者知道或有理由確信該訊息為假,且仍舊散布於眾,即可依法開罰。 若政府真的要採取行動,必須滿足兩個條件:

必須有錯誤的事實陳述

必須符合公共利益,而採取行動。

相對應地,部長將在其官員或是幕僚的建議下,決定此訊息是否虛假,並同時評估對公共利益的影響。 一旦做出判斷,相對應的部長們與新加坡信息通訊媒體發展管理局合作採取行動。

唯有惡意行為者或那些故意以虛假新聞破壞社會的行為者,才會受到刑事訴訟的制裁。

若個人發布「違反公共利益」假新聞的話,違者將會被監禁最高五年及罰款最多50萬新加坡元。

若透過虛假帳戶或自動軟體程序來發布假新聞,則違者會被罰款最多100萬新加坡元及最高判處監禁十年。

2021年10月4日,新加坡又通過一項法令:《2021年防止外來干預(對應措施)法令》,簡稱「FICA」。

這項法律允許新加坡內政部長為公眾利益以涉嫌外國干涉為由下令調查,以「揭露敵對信息活動」。

2022年7月7日起,上述法令中的HICs部分(hostile information campaigns (HICs))將開始生效。

7月7日起生效的這一項,主要針對在網上發表針對新加坡的敵對、煽動、不實等信息,意圖破壞新加坡社會和諧的行為。

途徑包括使用虛假帳號、機器人,營造煽動虛假氛圍,有意操縱致使局面緊張等等破壞方式。

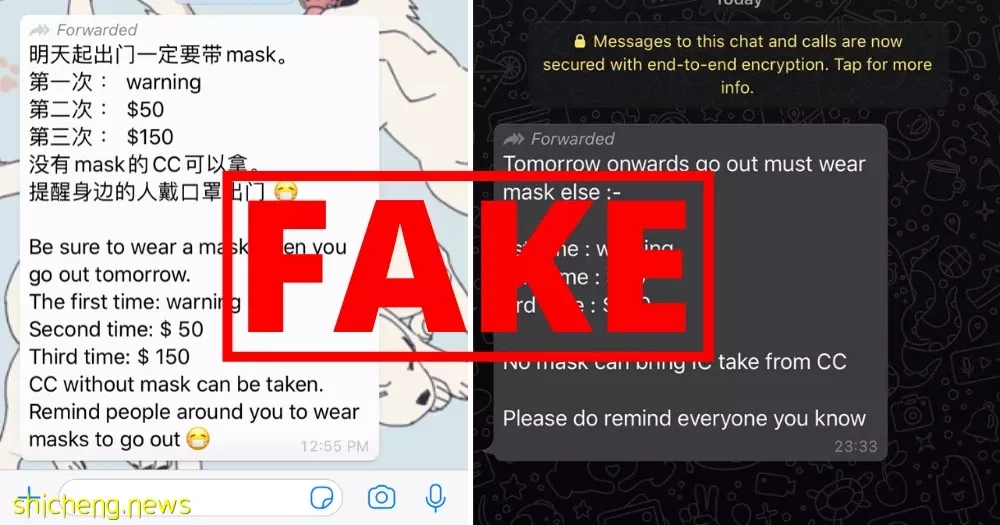

適用對象包括網際網路以及社交媒體平台/APP,比如在過去兩年疫情期間,網絡上各種假新聞流傳。

特別是在2020期間,假新聞傳播更為猖狂。

比如當時有人警告說,超市每周只營業兩天,或者聲稱新加坡的口罩已經用完了,從而導致群眾恐慌性購買,最後還要李顯龍總理出面跟公眾保證供應充足。

這種行為,也屬於觸犯雷區。

而上述散布超市只營業兩天的假消息人士,已經被抓起來控罪。

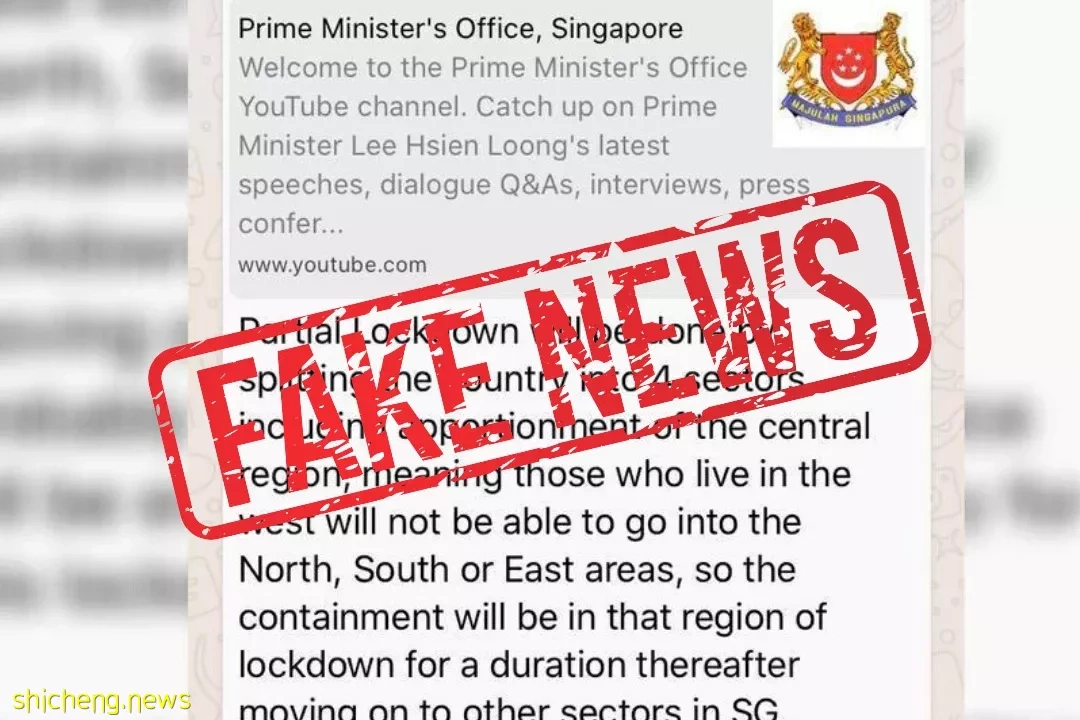

政治方面的雷區更加不能踩,比如那種專門針對新加坡社會跟政治問題捏造、引導負面輿論的行為。

FICA法令,也將賦予內政部長權力向各類對象,如社媒平台、電子服務平台、網際網路接入服務商,以及經營網站、部落格或社媒頁面的人發布指示,協助當局調查和對付源自國外並針對新加坡的惡意宣傳。

在剛過去的選舉期間高度敏感,所有言論都在嚴格把控之中。

為了確保選舉的絕對公平性,新加坡警方就曾在8月12日發出文告強調,大家應該更注意自己的線上言行,避免觸法。

當局在文告中提醒,人民在轉發、議論、散播等有關政府選舉的消息前應該求證,以免觸犯到散播假消息的罪名。

文告中,警方表示公眾有權利在線上或線下討論有關選舉的內容,但是不應該發表假消息、蓄意傷人言論、騷擾詞彙、恐嚇。

公眾不應該隨意相信網上信息,若要轉發消息,需要證實內容的準確性後才進行傳播。

若有疑問時,可向官方求證,發現有人發表蓄意傷人的言論,需立即檢舉。

警方鼓勵民眾文明討論,若涉險傳播虛假、錯誤信息,警方會以牴觸雜項(公共秩序和滋擾)法令控告有罪者。

新加坡政府認為,人們會於分享線上內容時更為謹慎,即使是私人聊天中也是如此,因為強制性的處罰並不是開玩笑的。

總之新加坡出台的種種反假新聞的法案,相當於在跟大家強調網絡不是非法之地,同時也是為了保護新加坡。

對我們普通人而言,要明白「事出反常必有妖」,在「亂花漸欲迷人眼」中增強甄別能力,避免人云亦云,不當「鍵盤俠」,不做虛假新聞傳播的幫凶。

當然,更不應主動炮製虛假新聞。而萬一不幸成了虛假新聞的當事人,一定要堅決拿起法律武器保護自己。

穿透迷霧抵達真相的路也許並不好走,唯有攜手,才是出路。